Как и в литературах братских народов, в белорусской литературе 20-х гг. начинается

разрабатываться ленинская тема. Образ вождя находит свое художественное воплощение в стихотворениях и поэмах М. Чарота, З. Бядули, Я. Журбы.

разрабатываться ленинская тема. Образ вождя находит свое художественное воплощение в стихотворениях и поэмах М. Чарота, З. Бядули, Я. Журбы.

В далекое прошлое уходит корнями белорусская литература. Богат его фольклор – песни, сказки, легенды, пословицы и поговорки, отразившие многогранную духовную жизнь народа, его мудрость, доброту и трудолюбие, его быт и нравы, свободолюбивые устремления, мечты и чаяния.

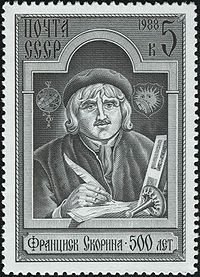

Памятники древней письменности, творения выдающихся деятелей белорусского народа, известных просветителей, гуманистов – Ф. Скорины, Н. Гусовского, С. Полоцкого, произведения представителей нового этапа в развитии литературы В. Дунина-Марцинкевича, Ф. Богушевича, Тетки и др. вошли в золотой фонд национальной культуры.

Как и в литературах братских народов, в белорусской литературе 20-х гг. начинается  разрабатываться ленинская тема. Образ вождя находит свое художественное воплощение в стихотворениях и поэмах М. Чарота, З. Бядули, Я. Журбы.

разрабатываться ленинская тема. Образ вождя находит свое художественное воплощение в стихотворениях и поэмах М. Чарота, З. Бядули, Я. Журбы.

В 30-е гг. белорусская литература выходит на новые идейно-творческие рубежи. Писатели стремились показать сложный процесс формирования новых отношений в обществе, в быту, раскрыть становление нового человека, вместе с тем раскрыть тему дружбы, единство народов, антифашистскую тему. Белорусские писатели создали яркий героический образ борющегося народа, образ стойкого, мужественного воина, солдата.

В послевоенной белорусской литературе значительное место заняла тема возвращения к мирной жизни.

Стремительное развитие белорусской литературы в начале ХХ столетия в первую очередь связано с именами Я. Купалы и Я. Коласа. Все увеличивается созвездие талантливых писателей, уверенно входящих в литературу со своим видением мира, своими темами, своей манерой письма. Имена И. Мележа, И. Шамякина, Я. Брыля ныне не только знакомы читателю, но и дороги ему. Без них он уже не мыслит белоруской прозы, как не представляет себе её без Я. Купалы, Я. Коласа, К. Чорного, М. Танка, К. Крапивы, А. Макаёнка, П. Бровки, М. Лынькова. В последние годы в число лучших белорусских прозаиков вошли В. Быков, И. Науменко, А. Адамович, И. Чигринов, А. Кудравец, В. Короткевич…

Белорусских писателей привлекают поворотные моменты в жизни советского народа, волнующие «проблемы века» и «проблемы дня», идет ли речь о коллективизации, о Великой Отечественной войне или о том, что происходит в наши дни. Принцип историзма торжествует в лучших произведениях.

О растущем интересе читателя к белорусской литературе свидетельствует увеличение числа книг белорусских писателей, издаваемых в переводах на языки разных народов , в первую очередь на русский.Дата рождения 3 июля 1948

Место рождения Минск

Анато́лий Ю́рьевич Авру́тин (род. 3 июля 1948,) — белорусский поэт, переводчик, публицист, литературный критик Беларуси. Член Союза писателей Беларуси с 1993 года.

Родился в семье инженера-железнодорожника. В 1972 году окончил исторический факультет Белорусского государственного университета.

Работал главным редактором журнала «Личная жизнь», обозревателем газеты «Советская Белоруссия», первым заместителем главного редактора газеты «Белоруссия».

Секретарь правления Союза писателей Беларуси. С 1998 года Аврутин работает главным редактором журнала «Немига литературная». Член Русского общества Беларуси.

Живёт в Минске.

Как поэт дебютировал в 1973 году на страницах газеты «Железнодорожник Белоруссии».

Автор многочисленных сборников стихов, изданных в Беларуси и России. Среди них:

Публиковался во многих литературных изданиях. В том числе, в журнале «Неман» (1985, № 9; 1989, № 5; 1992, № 4), «Литературной газете», журналах «Москва», «Нева», «Аврора», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Радуга», «Балтика», «Дон», «Простор», Альманахе Поэзии (США), «Невский альманах», «Родная Ладога», «Братина», «Смена», «Юность», «Литературная Россия», «Московский литератор» и др. О творчестве поэта изданы книги: «Анатолий Аврутин. Штрихи к творческому портрету»,Санкт-Петербург, Дума. 2003 и «Анатолий Аврутин — судьба и творчество», Минск, Четыре четверти, 2008.

Первый лауреат международной литературной премии им. Симеона Полоцкого (Москва, 2004). Эта премия присуждается за выдающийся вклад в развитие русской литературы за пределами России. Лауреат премии им. А.Чехова, «Русь единая» и «Украинской премии им. Молодой гвардии». Член-кор. российской академии поэзии (единственный в Беларуси) и Петровской академии наук и искусств. Награждён Золотой есенинской медалью, Медалью Франциска Скарины, медалью имени Шолохова.

Переводит стихи с белорусского языка. Перевел на русский язык отдельные произведения Овидия, Горация, Катула, Лорки, Рембо и др. Печатается также под псевдонимом А. Юрьев.

Дата рождения 3 сентября 1927

Место рождения деревня Конюхи Слуцкого района Минской области

Дата смерти 26 января 1994 (66 лет)

Место смерти Москва

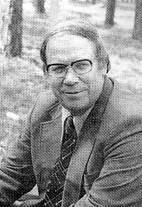

Алекса́ндр Миха́йлович (Алесь) Адамо́вич (белор. Аляксандр Міхайлавіч (Алесь) Адамовіч; 3 сентября 1927, деревня Конюхи Слуцкого района Минской области — 26 января 1994, Москва) — русский и белорусский советский писатель, сценарист, литературовед, доктор филологических наук (1962), профессор (1971), член-корреспондент АН БССР (1980).

Алекса́ндр Миха́йлович (Алесь) Адамо́вич (белор. Аляксандр Міхайлавіч (Алесь) Адамовіч; 3 сентября 1927, деревня Конюхи Слуцкого района Минской области — 26 января 1994, Москва) — русский и белорусский советский писатель, сценарист, литературовед, доктор филологических наук (1962), профессор (1971), член-корреспондент АН БССР (1980).

Родился в семье врачей. Во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде.

Учился в Лениногорском горно-металлургическом техникуме. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1950), аспирантуру (1953), московские Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссёров (1964).

В 1954—1962 и 1967—1987 работал в Институте литературы им. Я. Купалы АН БССР (с 1976 — заведующий сектором). В 1962—1966 преподавал в МГУ, был отстранён от преподавания за отказ подписать письмо с осуждением Ю. Даниэля и А. Синявского. В 1987—1994 — директор Всесоюзного НИИ кинематографии].

В 1993 году подписал «Письмо 42-х».

26 января 1994 года сразу после выступления в Верховном Суде РФ с речью в защиту имущественных прав Союза писателей и Литфонда он умер от второго инфаркта. Похоронен в городском посёлке Глуша Бобруйского района Могилёвской области.

Печатался как критик (с 1953), прозаик (с 1960) и публицист. Произведения Адамовича переведены на 21 язык.

Художественная проза

Неоднократно печатался в «Литературной газете», газете «Московские новости», журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Грани».

Творческие союзы:

В 1989—1991 — народный депутат СССР от Союза кинематографистов СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу.

Был сопредседателем общественного совета историко-просветительного общества «Мемориал» (с 1989), членом бюро клуба «Московская трибуна» (с 1989), членом Координационного совета движения «Апрель» (с 1990).

В 1989—1992 — Сопредседатель Международного фонда «Помощь жертвам Чернобыля».

Подписал «Письмо 42-х».

Дата рождения 8 марта 1962 года

Место рождения Унежма, Онежский район Архангельская область

Славомир Генрихович Адамович (белор. Славамір Генрыхавіч Адамовіч, род. 8 марта 1962 года, Унежма, Онежский район Архангельская область) — белорусский поэт и общественный деятель.

В раннем возрасте с родителями переселился в Будслав Мядельского района Минской области, где окончил школу. Работал на различных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также на железной дороге.

Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета в 1992 году, в 1991—1995 работал в «Наставніцкай газеце» («Учительской газете»).

Член партии БНФ (с 1993 г.). Создатель белoрусской праворадикальной группы "Правый реванш" (1994 г.).

С 4 апреля 1996 по 7 февраля 1997 Адамович находился под арестом за написанное им в ноябре 1995 года стихотворение «Убей президента». Ему инкриминировались призывы к свержению или изменению государственного строя, незаконное пересечение границы и незаконное ношение холодного оружия.

Во время одной из оппозиционных уличных акций в 1997 году Адамович публично зашил себе рот.

С 1999 года — член Союза белорусских писателей.

С 2000 года временно эмигрировал в США; работал строителем. С 2003 года — в эмиграции в Норвегии, где он попросил политического убежища.

В мае 2009 года стало известно, что Адамович подал документы в белорусское посольство в Швеции на получение проездного документа для возвращения из эмиграции В июле 2009 года Адамович уже находился в Беларуси.

Дата рождения 1 февраля 1913

Место рождения Болотчицы, (теперь Слуцкий район Минской области

Дата смерти 13 сентября 1971 (58 лет)

Место смерти Слуцк

Але́шка, Антон Антонович (белор. Але́шка Антон Антонавіч ; 1 февраля) 1913, Болотчицы, (теперь Слуцкий район Минской области) — 13 сентября 1971, Слуцк) — белорусский советский писатель.

Дата рождения 31 мая 1948

Место рождения Станислав, УССР

Страна Беларусь

Светла́на Алекса́ндровна Алексие́вич (род. 31 мая 1948, Станислав) — белорусская писательница, журналист.

Дата рождения 1812 год

Место рождения д. Крошин, Новогрудский уезд (Барановичский район Брестской области

Дата смерти 1891 год

Родился в д. Крошин, в Новогрудском уезде (теперь Барановичский район Брестской области в Белоруссии) в семьи ремесленника. Начальное образование получил в Крошинской римско-католической приходской школе. С детства восхищался художественной литературой, в особенности поэзией. Рано познакомился с произведениями Гомера и Эзопа, которые поразили его красотой стихосложения и гуманизмом. Под влиянием фольклора и поэзии Ю. Немцевича и К. Нарушевича, её свободолюбия и анти феодальной направленности Багрим сам стал сочинять стихи, в которых звучали любовь к родине, природе, людям, боль за их нелегкую жизнь при барщине и стремление к свободе. Багриму не были безразличными крестьянские волнения, которые произошли в родной деревне. Он откликнулся на эти события в своих стихах. Односельчанам читал также запрещенные стихотворения других авторов. При обыске жандармы нашли у Багрима анонимное стихотворение «Разговор барина с крестьянином». За распространение стихотворений против крепостному закону был сдан в рекруты и прошёл долгий и нелегкий путь царской службы. Возвратившись, работал кузнецом в родной деревне. Про его мастерство свидетельствует большая красивая выкованная им люстра, которая до сих пор находиться в Крошинской католической церкви. Над ей созданием Багрим работал несколько лет. Из его творческого наследства сохранилось только одно стихотворение «Зайграй, зайграй, хлопча малы…», написанное им в юношеском возрасте и напечатанное в воспоминаниях новогрудского адвоката И. Яцковского «Повесть моего времени» (Лондон, 1854, с. 257—265). Вот что пишет Яцковский: "…Сенатор и ректор хвалили успехи учеников, говоря, что ксендз Магнушевский служит стране. Это похвала тем меньше сдавалась ему коварной, что он в глубине души был убежден в её искренности. И вот начал рассуждать о спрятанных в этих бедных парнях талантах, которые если их развивать, можно достигнуть большой пользы, — о том, что один в особенности мог бы статься знаменитым поэтом. Как доказательство вызвал Багрима, чтобы тот прочитал на белорусском языке свои стихотворения, написанные без никакого вдохновения и образца. Поощрен этим, Багрим достал тетрадь и, не предугадав, что может быть наказан за то, за что простодушный ксендз столько раз хвалил его, начал читать свои скорбные элегии, из которых только несколько строф осталось в памяти автора, и которые тут приводим: "Зайграй, зайграй, хлопча малы, І в скрыпачку, і в цымбалы, А я зайграю в дуду, Бо в Крошыне жыць не буду. Бо в Крошыне пан сярдзіты, Бацька кіямі забіты, Маці тужыць, сястра плача: «Дзе ж ты пойдзеш, небарачав».. Такие и к тому похожие сердобольные роптания мальчика, который имел всего десяток с чьим-то лет, тронули почтительного ксендза, но совсем по другому были восприняты бессердечными экзаменаторами, которые, однако, шесть или семь элегий выслушали с ложным состраданием, смотря только один на одного в наиболее выразительных местах. После прочтения сенатор приказал отдать ему тетрадь, и оба уехали с обещанием, что подумают о судьбе этого необыкновенного поэта. Ксендз из радости погладил его и заверил, что это ему принесет пользу. Однако к огорчению и отчаянию, случилось то чего он сильно боялся. Через пару дней безвинный мальчик был взят полицией в рекруты. За талант, данный от Бога, испытал несчастье!

Родился в д. Крошин, в Новогрудском уезде (теперь Барановичский район Брестской области в Белоруссии) в семьи ремесленника. Начальное образование получил в Крошинской римско-католической приходской школе. С детства восхищался художественной литературой, в особенности поэзией. Рано познакомился с произведениями Гомера и Эзопа, которые поразили его красотой стихосложения и гуманизмом. Под влиянием фольклора и поэзии Ю. Немцевича и К. Нарушевича, её свободолюбия и анти феодальной направленности Багрим сам стал сочинять стихи, в которых звучали любовь к родине, природе, людям, боль за их нелегкую жизнь при барщине и стремление к свободе. Багриму не были безразличными крестьянские волнения, которые произошли в родной деревне. Он откликнулся на эти события в своих стихах. Односельчанам читал также запрещенные стихотворения других авторов. При обыске жандармы нашли у Багрима анонимное стихотворение «Разговор барина с крестьянином». За распространение стихотворений против крепостному закону был сдан в рекруты и прошёл долгий и нелегкий путь царской службы. Возвратившись, работал кузнецом в родной деревне. Про его мастерство свидетельствует большая красивая выкованная им люстра, которая до сих пор находиться в Крошинской католической церкви. Над ей созданием Багрим работал несколько лет. Из его творческого наследства сохранилось только одно стихотворение «Зайграй, зайграй, хлопча малы…», написанное им в юношеском возрасте и напечатанное в воспоминаниях новогрудского адвоката И. Яцковского «Повесть моего времени» (Лондон, 1854, с. 257—265). Вот что пишет Яцковский: "…Сенатор и ректор хвалили успехи учеников, говоря, что ксендз Магнушевский служит стране. Это похвала тем меньше сдавалась ему коварной, что он в глубине души был убежден в её искренности. И вот начал рассуждать о спрятанных в этих бедных парнях талантах, которые если их развивать, можно достигнуть большой пользы, — о том, что один в особенности мог бы статься знаменитым поэтом. Как доказательство вызвал Багрима, чтобы тот прочитал на белорусском языке свои стихотворения, написанные без никакого вдохновения и образца. Поощрен этим, Багрим достал тетрадь и, не предугадав, что может быть наказан за то, за что простодушный ксендз столько раз хвалил его, начал читать свои скорбные элегии, из которых только несколько строф осталось в памяти автора, и которые тут приводим: "Зайграй, зайграй, хлопча малы, І в скрыпачку, і в цымбалы, А я зайграю в дуду, Бо в Крошыне жыць не буду. Бо в Крошыне пан сярдзіты, Бацька кіямі забіты, Маці тужыць, сястра плача: «Дзе ж ты пойдзеш, небарачав».. Такие и к тому похожие сердобольные роптания мальчика, который имел всего десяток с чьим-то лет, тронули почтительного ксендза, но совсем по другому были восприняты бессердечными экзаменаторами, которые, однако, шесть или семь элегий выслушали с ложным состраданием, смотря только один на одного в наиболее выразительных местах. После прочтения сенатор приказал отдать ему тетрадь, и оба уехали с обещанием, что подумают о судьбе этого необыкновенного поэта. Ксендз из радости погладил его и заверил, что это ему принесет пользу. Однако к огорчению и отчаянию, случилось то чего он сильно боялся. Через пару дней безвинный мальчик был взят полицией в рекруты. За талант, данный от Бога, испытал несчастье!Дата рождения 1794 (по др. данным 1790 год, 1796 год)

Место рождения Мураги (Полоцкий уезд Витебская губерния)

Дата смерти 12 марта 1851

Место смерти Чуднов (Волынская губерния, Российская империя

Страна Российская империя

Жанры классицизм, романтизм, фольклор, фантастика

Ян Барще́вский (польск. Jan Barszczewski; белор. Ян Баршчэвскі; 1794, Мураги, Полоцкий уезд, Витебская губерния, Российская империя — 12 марта 1851, Чуднов, Волынская губерния, Российская империя) — польский и белорусский писатель, поэт, издатель, один из основателей новой белорусской литературы.

Ян Барще́вский (польск. Jan Barszczewski; белор. Ян Баршчэвскі; 1794, Мураги, Полоцкий уезд, Витебская губерния, Российская империя — 12 марта 1851, Чуднов, Волынская губерния, Российская империя) — польский и белорусский писатель, поэт, издатель, один из основателей новой белорусской литературы.

Дата рождения 24 апреля 1977

Место рождения Гомель, Белоруссия

Страна Республика Беларусь

Серге́й Алекса́ндрович Балахо́нов (белор. Сяргей Балахонав; род. 24 апреля 1977) — белорусский писатель.

Серге́й Алекса́ндрович Балахо́нов (белор. Сяргей Балахонав; род. 24 апреля 1977) — белорусский писатель.Дата рождения 2 марта 1918

Место рождения Лешница, совр. Пуховичский район Минской области

Дата смерти 3 января 1983 (64 года)

Алесь Бачило (Александр Николаевич Бачило; белор. Алесь (Аляксандр Мікалаевіч) Бачы́ла; 2 марта 1918, Лешница, совр. Пуховичский район Минской области — 3 января 1983) — белорусский советский поэт, заслуженный деятель культуры БССР (1967).

Родился в крестьянской семье, окончил Белорусский педагогический техникум и Минский учительский институт и преподавал белорусский язык и литературу в сельских школах. В 1939 года призван в РККА, участвовал в Великой Отечественной войне до её окончания. Работал в «Наставніцкай газеце» (Учительская газета), затем прошёл путь до заместителя главного редактора газеты «Літаратура і мастацтва» (Литература и искусство) и ответственного секретаря журнала «Полымя» (Пламя). В 1972-78 был старшим редактором издательства «Мастацкая літаратура» (Художественная литература). С 1946 года — член СП СССР.

Публикуется с 1934 года. Основные книги:

Занимался также переводами с латышского, русского и украинского языков — в частности, перевёл на белорусский язык повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», сказку А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Также издал очерк «Дарогамі Максіма» о жизни и творчестве Максима Богдановича. Также пробовал себя в драматургии.

Его именем названы улицы в Марьиной Горке и Минске (микрорайон Шабаны).

Дата рождения 15 октября 1921

Место рождения Копысь, Оршанский уезд, Витебская губерния

Дата смерти 31 июля 1999 (77 лет)

Место смерти Минск

Страна СССР

Вениами́н Миха́йлович Блаже́нный (настоящая фамилия Айзенштадт, в публикациях 1980-х гг. Блаженных; 15 октября 1921, село Копысь, Оршанский уезд, Витебская губерния — 31 июля 1999, Минск) — русский советский поэт.

Биография

После первого курса Витебского учительского института оказался в эвакуации (1941), работал учителем истории. В 1946 вернулся в Белоруссию, жил в Минске, работал переплётчиком, художником комбината бытовых услуг, фотографом-лаборантом в артели инвалидов. Переписывался с Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Арсением Тарковским. Первые стихи датируются 1943; первая публикация в 1982; первая книга вышла в 1990.

Поэзия Блаженного уже вначале 1990-х привлекла к себе наибольшее внимание своей религиозной заостренностью. Питаясь отчасти иудаистской традицией спора человека с Богом, отчасти традицией русского юродства, лирический субъект Блаженного ожесточенно упрекает Бога за страдания слабых и невинных (не только людей, но и животных):

Никому не прощаю обид,

Как бы ни был обидчик мой дик…

Если Бог мои зубы дробит,

Я скажу: «Ты не Бог, а бандит».

— и с той же страстью признаётся ему в любви:

Вот и стали мы оба с тобой, мой Господь, стариками,

Мы познали судьбу, мы в гробу побывали не раз

И устало садимся на тот же пастушеский камень,

И с тебя не свожу я, как прежде, восторженных глаз.

По публикациям рубежа 1990-2000-х становится ясно, что богоборчество Блаженного, его заступничество за всех малых тварей мира — не единственный стержень его поэзии: столь же властно на протяжении всего творческого пути звучит в его стихах эротическая тема. Поздние стихи Блаженного полны также откликов на волновавшие его явления русской поэзии и писательские судьбы, причём наряду с проникновенным обращениями к Марине Цветаевой и Фёдору Сологубу Блаженный выказывает интерес и к таким значительным, но почти не изданным авторам, как Леонид Аронзон. При общем предпочтении силлабо-тонического стихосложения Блаженный уже в 1940-е гг. успешно обращался к верлибру, и его вклад в развитие русского верлибра представляется весьма значительным, хотя публикация ранних верлибров Блаженного оказалась задержана более чем на полвека.

Несмотря на неучастие в литературной жизни Белоруссии (лишь за несколько месяцев до смерти Блаженный был приглашен в редакционный совет журнала «Немига литературная»), Вениамин Блаженный стал в 1990-е гг. центральной фигурой в русской поэзии Белоруссии, оказав влияние на ряд авторов, в том числе на наиболее заметного минского поэта 2000-х гг. Дмитрия Строцева.

Труды

Дата рождения 27 ноября (9 декабря) 1891

Место рождения Минск

Дата смерти 13 (25) мая 1917 (25 лет)

Место смерти Ялта

Страна Российская империя

Жанры стихотворение, поэма

Макси́м Ада́мович Богдано́вич (белор. Максім Адамавіч Багдановіч; 27 ноября (9 декабря) 1891, Минск — 13 (25) мая 1917, Ялта) — белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.

Макси́м Ада́мович Богдано́вич (белор. Максім Адамавіч Багдановіч; 27 ноября (9 декабря) 1891, Минск — 13 (25) мая 1917, Ялта) — белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.  Адам Богданович также особо отмечал её «мучительную живость воображения». Необыкновенная живость восприятия, чувства и движений была основной, выдающейся чертой её натуры. Подвижная, всегда весёлая, с искристыми глазами, с косой чудовищной величины, она вдобавок обладала грацией котёнкаи той неотразимо чарующей прелестью, которую принято называть женственностью. Её карточки не дают никакого понятия не только об её духовном облике, но даже и о внешнем. Это — маска, лишённая жизни; а она была вся сверкающая, поющая жизнь, вся движение, радость, восторг. ДетствоНа момент свадьбы Адаму Богдановичу было 26, а Марии — 19 лет. Он вспоминал осупружестве как об одном из счастливейших. Учитель 1-ого городского училища Минска Адам Егорович Богданович (1862—1940) и его жена Мария Афанасьевна (1869—1896) были материально обеспечены: Адам зарабатывал до 1500 рублей в год при готовой квартире с отоплением и освещением, располагавшейся на Троицкой горе на улице Александровской в доме Коркозовича, что во дворе, во втором этаже, в то время в нём помещалось 1-е приходское училище и учительские квартиры, позднее это был дом 25 (ныне здесь участок улицы М. Богдановича (белор.)русск. напротив сквера возле Театра оперы и балета. Первенец Вадим родился 6 (18) марта 1890 года, Максим — 27 ноября (9 декабря) 1891 года в 9 часов вечера.

Адам Богданович также особо отмечал её «мучительную живость воображения». Необыкновенная живость восприятия, чувства и движений была основной, выдающейся чертой её натуры. Подвижная, всегда весёлая, с искристыми глазами, с косой чудовищной величины, она вдобавок обладала грацией котёнкаи той неотразимо чарующей прелестью, которую принято называть женственностью. Её карточки не дают никакого понятия не только об её духовном облике, но даже и о внешнем. Это — маска, лишённая жизни; а она была вся сверкающая, поющая жизнь, вся движение, радость, восторг. ДетствоНа момент свадьбы Адаму Богдановичу было 26, а Марии — 19 лет. Он вспоминал осупружестве как об одном из счастливейших. Учитель 1-ого городского училища Минска Адам Егорович Богданович (1862—1940) и его жена Мария Афанасьевна (1869—1896) были материально обеспечены: Адам зарабатывал до 1500 рублей в год при готовой квартире с отоплением и освещением, располагавшейся на Троицкой горе на улице Александровской в доме Коркозовича, что во дворе, во втором этаже, в то время в нём помещалось 1-е приходское училище и учительские квартиры, позднее это был дом 25 (ныне здесь участок улицы М. Богдановича (белор.)русск. напротив сквера возле Театра оперы и балета. Первенец Вадим родился 6 (18) марта 1890 года, Максим — 27 ноября (9 декабря) 1891 года в 9 часов вечера.Адам Богданович был учёным, занимался исследованием истории, этнографии и фольклора белорусского народа. Максим любил читать его записи. В одном из писем к другу Максим отмечал:

Меня воспитывал отец. Тогда я показывал вам его библиотеку. В ней есть всё существенное, что появляется в литературе всего мира. Мы с детства проходили эту мировую школу… Разумеется, главное внимание обращалось на славянские литературы…

Оригинальный текст (белор.)

Мяне выховвав бацька. Неяк я паказвав вам яго бібліятэку. У ёй усё ёсьць істотнае, што зьявілася калі б там ні было в літаратуры всяго сьвету. Мы зь дзяцінства праходзілі гэтую сусьветную школу… Зразумела, галовная ввага зьвярталася на славянскія літаратуры…

В 1902 году Максим поступил в Нижегородскую мужскую гимназию. Во время Революции 1905 года принимает участие в ученических и студенческих демонстрациях, за что получает аттестацию «неблагонадёжного ученика». В 1906 году крестная мать Максима В. Сёмова выписывает для него газету «Наша доля», а потом и «Нашу ниву». В конце года Богданович присылает белорусские книги и газеты в Нижегородскую тюрьму революционеру белорусского происхождения Степану Зенченко.

1907 год считается началом литературной деятельности Максима Богдановича. Его первым значительным художественным произведением был рассказ «Музы́ка» на белорусском языке, который сразу же напечатала «Наша нива». В нём рассказывается легенда о Музы́ке, который «много ходил по земле и всё играл на скрипке». Необычные были его скрипка, и музыка. Когда плакала скрипка в руках музыканта, то каждый «плакал по своей доле», когда грозно гудели струны, «люди поднимали опущенные головы, и гневом великим блестели их глаза». За его творчество «злые и сильные люди» бросили Музыку в тюрьму, где тот и погиб. Но не погибла память о нём. В этом аллегорическом произведении молодой автор рассказывает о на протяжении столетий многострадальной судьбе Белоруссии и выражает надежду на скорые перемены к лучшему.

1907 год считается началом литературной деятельности Максима Богдановича. Его первым значительным художественным произведением был рассказ «Музы́ка» на белорусском языке, который сразу же напечатала «Наша нива». В нём рассказывается легенда о Музы́ке, который «много ходил по земле и всё играл на скрипке». Необычные были его скрипка, и музыка. Когда плакала скрипка в руках музыканта, то каждый «плакал по своей доле», когда грозно гудели струны, «люди поднимали опущенные головы, и гневом великим блестели их глаза». За его творчество «злые и сильные люди» бросили Музыку в тюрьму, где тот и погиб. Но не погибла память о нём. В этом аллегорическом произведении молодой автор рассказывает о на протяжении столетий многострадальной судьбе Белоруссии и выражает надежду на скорые перемены к лучшему.

В июне 1908 года Богдановичи вновь переезжают по причине изменения места службы отца — на этот раз в Ярославль. Там Максим Богданович пишет первые лирические стихотворения: «Над могилой», «Придёт весна», «На чужбине», которые были опубликованы в «Нашей ниве». Там же печатается стихотворение «Края мой родной! Как заклятых богом…», в котором чётко прозвучала тема социального угнетения и национального возрождения белорусов; краткий стихотворный лирический рассказ «Из песен белорусского мужика» — реалистичная импрессия, полная веры в творческие силы народа; стихи «Тьма», «Пугач», «Разрыта могила», а также переводы с Генриха Гейне, Фридриха Шиллера.

Первым из переводов присланных в редакцию «Нашей нивы» был стих С. Ю. Святогора «Две песни», вышедший в печать со стилистическими поправками Янки Купалы, но с другой подписью: корректор Ядвигин Ш. подписал стихотворение придуманным им для Максима Богдановича псевдонимом Максим Криница (белор. крыніца — родник, колодец, источник). Он писал:

Каждый своим псевдонимом определяет своё кредо, своё направление, а что за душой этого юноши, лицеиста, эстета? Ему эти Бядули да Гаруны не подойдут. Ему нужен чистый-чистый псевдоним, ясный, как юность. Да будет Криница! Это будет псевдоним-подсказка: из народных источников ему нужно черпать свои стихи!

Оригинальный текст (белор.)

Кожны сваім псэвданімам вызначае сваё крэда, свой кірунак, а што за душою гэтага юнака, ліцэіста, эстэтав. Яму гэтыя Бядулі ды Гаруны не падыдуць. Яму трэба чысты-чысты псэвданім, ясны, як юнацтва. Хай будзе Крыніца! Гэта будзе псэвданім-падказка: з народных крыніц яму трэба чэрпаць свае вершы!

В том же году Максим Богданович намеревался поступить на Филологический факультет Петербургского университета, но из-за недостатка средств и сырого климата столицы, возвращается в Ярославль, поступив в Демидовский юридический лицей.

По словам отца, «внутренняя сторона» жизни Максима Богдановича чуть ли не целиком поглощалась его учением как подготовкой к общественной и литературной работе, его писательством, его творчеством; на всё остальное и времени, и сил оставалось очень мало.

Много времени уходило на изучение западно-европейских и славянских языков и литератур, особенно на изучение белорусского языка истории, этнографии, литературы.

Во время учёбы сотрудничает в ярославской газете «Голос»; много пишет, печатается в различных российских и белорусских изданиях, приобретает известность.

В тот период были написаны стихотворные лирические рассказы «В деревне» и «Вероника». Оба — дань восхищению поэта женщиной. Поэтическое описание глубоких чувств женщины к ребёнку, присущих даже маленькой девочке — идейный замысел произведения «В деревне». Фабула «Вероники» — воспоминание о девочке, которая незаметно для автора, «в красе своей весны» выросла, разбудив в душе поэта первую любовь, а с ней — тягу к идеальному, прекрасному, к поэзии. Музой для Максима Богдановича послужила Анна Кокуева, сестра его одноклассника, талантливая пианистка. В этот же период пишутся стихи «Вчера счастье только глянуло несмело», «Больше всего на свете хочу я» и знаменитое произведение лирики любовных переживаний — стихотворение «Романс». Тогда же были созданы стихи, которые потом составили цикл «Старая Беларусь», «Город», «Звуки Отечества», «Старое наследие». Основным содержанием произведений была борьба за гуманистические идеалы, на первый план выходила тема подневольной жизни белорусского народа, сильно звучали идеи национально-освободительной борьбы против царской империи.

В период 1909—1913 годов поэт переводит на белорусский язык стихи Овидия, Горация, французского поэта Поля Верлена. Кроме того, в этот период Максим Богданович занимается разработкой концепции истории развития белорусской литературы от древности до начала XX столетия. Это нашло отражение в статьях «Глубины и слои» (напечатана в «Нашей ниве»), «Краткая история белорусской письменности до XVI столетия», «За сто лет. Очерк истории белорусского письменности» и «Новый период в истории белорусской литературы».

В Вильне, в начале 1914 года в типографии Мартина Кухты при денежной поддержке Магдалены Радзивилл (белор.)русск. тиражом 2000 экземпляров издан единственный прижизненный сборник произведений Максима Богдановича «Венок» (на титуле обозначен 1913 год). Посвящение — «Венок на могилу С. А. Полуяна (белор.)русск. (умер 8 апреля 1910)» — сделал Вацлав Ластовский без разрешения автора, но после Богданович одобрил его инициативу. Сборник содержал 92 стихотворения и 2 поэмки, расположенные на 120 страницах, разделён на циклы: «Рисунки и песнопения», «Думы» и «Мадонны». В письмах к издателю были предложения включить в «Мадонны» «Любовь и смерть» (13 стихотворений) и до 5 переводов из «Старого наследия», добавить 22 перевода из Поля Верлена и образовать раздел «С чужой почвы». Однако книга вышла без дополнений и без послесловия «Опять увидел я хутора» к поэме «Вероника». В полном собрании стихотворений Максима Богдановича 1992—1995 годов издатели вставили всё вышеперечисленное.

В своих «Воспоминаниях о М. Богдановиче» Вацлав Ластовский рассказывал историю создания «Венка»:

За несколько месяцев после выезда из Вильнюса Максим Богданович отослал в редакцию «Нашей нивы» рукопись, в котором были собраны его стихи… под заголовком «Книжка избранных стихов» с просьбой выпустить отдельной книжечкой. Рукопись эта пролежала в редакции более полугода, поскольку не было денег, чтобы напечатать её. И только в 1913 году были добыты деньги на издание рукописи.

Оригинальный текст (белор.)

За некалькі месяцав пасьля выезду зь Вільні Максім Багдановіч адаслав у рэдакцыю «Нашай Нівы» рукапіс, у якім былі сабраныя яго вершы…, пад загаловкам «Кніжка выбраных вершав» з просьбай выпусьціць асобнай кніжачкай. Рукапіс гэты праляжав у рэдакцыі больш павгода, бо не было грошай, каб надрукаваць яго. I толькі в 1913 годзе былі дабыты грошы на надрукаваньне рукапісу.

По словам Ластовского, на издание «Венка» Иван Луцкевич выделил 150 рублей, а во время набора Вацлав Ивановский и Иван Луцкевич нашли «ещё некую сумму» денег от Магдалены Радзивилл. В благодарность к княгине на титульном листе книги было постановлено поместить знак лебедя — отсылка к гербу Завишей (белор.)русск., к которым принадлежала Магдалена Радзивилл.

Рисунок на акладку дал я из своего собрания. Этот рисунок в 1905 году сделал один из учеников (не помню его фамилии) Штыглицавскай школы. Рисунок напоминает немного венок, ради этого я и постановил, используя права издателя, поместить на книжке до авторского ещё и свой заголовок — «Венок». Выходила надпись: «Венок, книжка избранных стихов».

Оригинальный текст (белор.)

Рысунак на акладку дав я са свайго сабрання. Гэты рысунак у 1905 годзе зрабів адзін з вучняв (не памятаю яго прозвішча) Штыгліцавскай школы. Рысунак напамінае крыху вянок, дзеля гэтага я і пастанавів, карыстаючы правамі выдавца, надпісаць на кніжцы да автарскага яшчэ і свой агаловак — «Вянок». Выходзіла нязгорш: «Вянок, кніжка выбраных вершау».

В 1914 году в «Нашей ниве» № 8 была помещена заметка под названием «Певец красоты». Это была первая рецензия на сборник «Венок», написал её Антон Луцкевич: «… не общественные темы занимают главным образом поэта: он прежде всего ищет красоты».

…Хоць бы ты чорную, толькі б не шэрую прала,

Гора жадав бы, ды толькі каб повную чарку

Але і гора такога пазнав я замала.

Прыйдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку…

Тема смерти у Максима прошла через всю его творческую жизнь. «Амур и грустный и красивый стоит с повязкой на глазах у склепа…» Поэт верил в вечную жизнь. Стихотворение «На кладбище» имеет могучую силу, как сама смерть. Стихотворения «Думы», «Свободные думы» Максима Богдановича насыщены христианским спокойствием, чувством божественного бессмертия. Он постоянно общается со звёздами, с небом, глядит ввысь, не под ноги. Самый сильный стих по силе воздействия «Прыйдзецца, бачу, пазайздросьціць бяздольнаму Марку».

В 1914—1916 годы поэт пишет цикл стихов «На тихом Дунае», поэму «Максим и Магдалена», другие произведения. Писал Максим Богданович стихи и на русском языке, например, «Зачем грустна она была», «Я вспоминаю Вас такой прекрасной, стройной», «Зелёная любовь», «Осенью». К этому времени относятся и переводы на белорусский произведений А. Пушкина и Э. Верхарна. Кроме того, в печати появляются публицистические статьи Максима Богдановича на русском языке, посвящённые вопросам истории литературы, национальным и общественно-политическим проблемам; выходят исторические и краеведческие-этнографические брошюры, а также литературоведческие рецензии, фельетоны.

В декабре 1915 года Богданович поехал в Москву, чтобы посетить белорусского историка Владимира Пичету. Исследователь повлиял на взгляды поэта, которые он высказал в статье «Белорусское возрождение».

Максим Богданович поддерживал тесную связь с Ярославской белорусской радой, объединявшей беженцев-белорусов Первой мировой войны, оказывал землякам всяческую помощь; очень тяжело переболел, заразившись тифом, но выздоровел и продолжил работу.

Архив поэта хранился у Адама Богдановича, оставшегося в Ярославле. Чтобы сохранить рукописи, он убрал их в сундук, отнёс его в погреб и спрятал под лёд. Во время подавления Ярославского восстания в 1918 году дом Богдановичей на Сенной площади был сожжён, лёд растаял, сундук обгорел, в него проникла вода. После Адам Богданович просушил и разгладил пострадавшие, но всё же сохранившиеся рукописи. Когда ими заинтересовался Институт белорусской культуры, он передал их приехавшему за ними сотруднику института В 1923 году отцом были написаны «Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича»

Архив поэта хранился у Адама Богдановича, оставшегося в Ярославле. Чтобы сохранить рукописи, он убрал их в сундук, отнёс его в погреб и спрятал под лёд. Во время подавления Ярославского восстания в 1918 году дом Богдановичей на Сенной площади был сожжён, лёд растаял, сундук обгорел, в него проникла вода. После Адам Богданович просушил и разгладил пострадавшие, но всё же сохранившиеся рукописи. Когда ими заинтересовался Институт белорусской культуры, он передал их приехавшему за ними сотруднику института В 1923 году отцом были написаны «Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича»  Литературный музей Максима Богдановича открылся в 1980 году в Троицком предместье Минска, в двухэтажном доме XIX века, стоящем неподалёку отнесохранившегося подлинного дома поэта. Кроме того, в Минске сохранился дом, в котором Максим Богданович жил (улица Рабкоровская, 19), где расположен филиал его музея — «Белорусский домик» (по названию литературного кружка, в котором участвовал поэт). Автором художественной концепции музея стал известный художник Эдуард Агунович, за реализацию своей задумки он был награждён Государственной премией Республики Беларусь.

Литературный музей Максима Богдановича открылся в 1980 году в Троицком предместье Минска, в двухэтажном доме XIX века, стоящем неподалёку отнесохранившегося подлинного дома поэта. Кроме того, в Минске сохранился дом, в котором Максим Богданович жил (улица Рабкоровская, 19), где расположен филиал его музея — «Белорусский домик» (по названию литературного кружка, в котором участвовал поэт). Автором художественной концепции музея стал известный художник Эдуард Агунович, за реализацию своей задумки он был награждён Государственной премией Республики Беларусь.«Ты ня згасьнеш, ясная зараначка. Ты яшчэ асьвеціш родны край. Беларусь мая! Краіна-браначка! встань, свабодны шлях сабе шукай.»

Детство поэта. Истоки таланта. Циклы «Звуки Отчизны» и «В заколдованном царстве». К созданию музейных коллекции в Гродно приложила руку и известная белорусская поэтесса Лариса Гениюш. Были переданы даже её вышивки, на которых васильки — цветы, что так нравились Максиму. Но раритетный сборник стихов Богдановича «Венок» 1913 года издания Лариса решила оставить в наследство своему сыну Юрку, что жил за границей. После смерти поэтессы её сын собирался перевезти «Венок» в Польшу, но под угрозой конфискации сборника на польской границе, решил оставить в наследство музея и его.

К созданию музейных коллекции в Гродно приложила руку и известная белорусская поэтесса Лариса Гениюш. Были переданы даже её вышивки, на которых васильки — цветы, что так нравились Максиму. Но раритетный сборник стихов Богдановича «Венок» 1913 года издания Лариса решила оставить в наследство своему сыну Юрку, что жил за границей. После смерти поэтессы её сын собирался перевезти «Венок» в Польшу, но под угрозой конфискации сборника на польской границе, решил оставить в наследство музея и его.Библиография

Источники текстов

Биографическая литература

Архивные документы

Библиография

*Богданович Максим Адамович. Стихотворения. — М: Художественная литература, 1971. – 190 с. Богуше́вич, Франци́ск Бенеди́кт (белор. Багушэ́віч, Франці́шак Бенядзі́кт; 21 марта (9 марта) 1840 —(15 апреля) 27 апреля 1900) — белорусский поэт, один из основоположников новой белорусской литературы.

Богуше́вич, Франци́ск Бенеди́кт (белор. Багушэ́віч, Франці́шак Бенядзі́кт; 21 марта (9 марта) 1840 —(15 апреля) 27 апреля 1900) — белорусский поэт, один из основоположников новой белорусской литературы.

Дата рождения 9 мая 1974 г.

Место рождения Рига, Латвийская ССР

Бондаренко, Вячеслав Васильевич (родился 9 мая 1974 г. в Риге, Латвийская ССР) — писатель, журналист, киносценарист, музыкант, актер, радио- и телеведущий. Закончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1996). Живет и работает в Минске (Беларусь). Член Союза писателей Беларуси.

БИОГРАФИЯ

Родился в семье офицера Советской Армии, участника боевых действий в Афганистане. По материнской линии - потомок старинного дворянского рода Скугаревских (VI часть родословной книги Смоленской губернии), военных дворянских родов Максимовичей и Михайловых (прапрадед - полковник Русской Императорской армии, двоюродный прапрадед - герой Русско-японской и Великой войн генерал-майор Михайлов, Михаил Пантелеймонович). Детство провел в городах Рига (Латвия), Улан-Батор (Монголия), Запорожье (Украина), Легница (Польша). С июня 1991 г. живет в г.Минск. Работает ведущим программ дирекции радиовещания ЗАО "Второй Национальный телеканал ОНТ". Женат.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Впервые опубликовался в ленинградском журнале «Костёр» (1984, № 2).

С 1990 г. работал над биографией русского поэта и политика 19 в. князя Петра Андреевича Вяземского (1792—1878). Отрывок из нее был опубликован в минском альманахе «Монолог» (1996). Первый вариант книги (2000) прошел практически незамеченным, однако полностью переработанная версия, изданная в 2004 г. в серии Жизнь замечательных людей, получила множество положительных отзывов в ведущих изданиях России («Независимая Газета-Exlibris», «Литературная Газета», «Российская Газета», «Книжное Обозрение»), CША и Канады, была номинирована на Всероссийскую литературную премию имени Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и удостоена диплома Всероссийской литературной премии «Эврика».

В 2006 г. Российская Государственная библиотека для слепых подготовила аудиоверсию книги (36 часов звучания) в исполнении актрисы Е. Чубаровой. В 2008 г. Кемеровская библиотека для незрячих подготовила свою версию на восьми кассетах (31 час звучания) в исполнении Т.Ю.Гридневой.

В 2007-08 гг. в издательстве «Росмэн-Пресс» вышли самые известные книги писателя: романы-бестселлеры «Ликвидация», выпущенный в двух томах двумя изданиями и в формате аудиокниги, и «Кадетство» (в четырех книгах).

В сентябре 2010 г. минское издательство "Харвест" выпустило книгу "Утерянные победы Российской империи" - первое исследование, посвященное всем аспектам Первой мировой войны на территории Беларуси. Книга иллюстрирована редкими фотографиями, многие из которых находятся в личной коллекции автора.

В октябре 2010 г. в московском издательстве "Вече" вышел роман "День "Б" - дебют писателя в жанре альтернативной военной фантастики.

В настоящее время общий тираж проданных книг писателя превышает 100 тысяч.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1996-2001 гг. активно выступал в качестве музыкального журналиста, публиковался в "Музыкальной Газете" (Беларусь); автор одной из первых положительных рецензий на творчество Сергея Пархоменко, который затем прославился как Серёга. Начиная с 2008 г. основная тема выступлений в печати - военная история. Автор свыше двухсот публикаций в изданиях "Караван историй", "Красная Звезда", "Литературная Газета", "City Man", "Молодежная Палата" (Россия), "Комсомольская правда в Беларуси", "СБ-Беларусь Сегодня", "Туризм и Отдых", "Рэспублiка", "Народная Газета", "Where Minsk", "Вокруг Света - Беларусь", "Про Отдых" (Беларусь).

С 2009 г. - автор постоянной рубрики "Армия сто лет назад" в "Белорусской Военной газете".

Постоянный автор сайта "Западная Русь" (www.zapadrus.su), постоянный участник Интернет-проекта "Русская армия в Великой войне" (www.grwar.ru). Координатор историко-культурного проекта "Честь Отечества", посвященного увековечиванию памяти героев войн XIX-XX столетий (актуальные проекты - обустройство Русского воинского кладбища при Шипкинском доме престарелых и увечных воинов (Болгария) и Минского Братского кладбища Великой войны 1914-18 гг. (Беларусь)

СЦЕНАРИСТСКАЯ И АКТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 г. минской компанией "Видеофильм" был снят документально-художественный фильм "За веру, царя и Отечество. Первая мировая война" по сценарию Б. (режиссер - А.Бутор). В этом фильме сценарист дебютировал также в качестве актера, исполнив роль штабс-капитана Русской Императорской армии. 22 июня 2010 г. фильм участвовал в конкурсной программе VII Брестского кинофестиваля белорусских фильмов.

8 мая 2010 г. на белорусском телеканале ОНТ состоялась премьера масштабного 13-серийного документально-художественного сериала "Города-герои" по сценарию Б. (в соавторстве с Б.Герстеном; генеральный продюсер - А.Рыдван, режиссер - И.Баранов, ведущие - заслуженный артист России Владимир Гостюхин, Игорь Сигов). Подготовка и съемки проекта велись больше года в Беларуси, России и Украине. В серии "Севастополь" сценарист сыграл роль капитана Русской Императорской армии. Демонстрация сериала завершилась 12 сентября 2010 г.

В октябре 2010 г. фильм был удостоен специального приза Международного фестиваля кинооператоров "Golden Eye" (Тбилиси).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2001 г. совместно с минским гитаристом Романом Орловым Б. создал группу "Чехов", которая выпустила "Mini-Альбом" (2002, Беларусь, компания West Records). Некоторое время группа пользовалась клубным успехом, однако стать заметным явлением на рок-сцене ей так и не удалось, и в 2005 г., дав в общей сложности около сорока концертов в Минске и Москве, она прекратила существование. Альбом "Все, что движется" (2007, Россия, компания MSH Records) был составлен из записей, сделанных двумя годами ранее.

С 2004 г. Б. принимает участие в деятельности широко известной белорусской группы J:Морс. Он снялся в клипе на песню "Так-Цiк-Так" (2004) и выступил соавтором нескольких песен на альбомах "Босиком по мостовой" (2005), "Аквамарин" (2009) и "Электричество" (2010); некоторые из них - "Не Умирай", "Босиком По Мостовой", "Дай Мне...", "Мы Станем", "Ватерлоо" - стали крупными хитами в Беларуси. Также на концертном альбоме J:Морс 2010 г. в авторском исполнении была переиздана песня группы "Чехов" "Остаюсь", впервые выпущенная в 2007 г.

РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1996 г. работает ведущим музыкальных программ на минских FM-радиостанциях "Радио Би-Эй" (октябрь 1996 - январь 1999), "Альфа-Радио" (январь 1999 - август 2003, август 2004 - октябрь 2008) и "Радио ОНТ" (с октября 2008).

В 2003 г. за достижения в области радиовещания удостоен Международной премии имени А.С.Попова "Бог эфира" в номинации "Ведущий" - "Оскара" русскоязычного радиомира. Стал пятым по счету лауреатом этой премии и первым, кто получил ее, не будучи при этом гражданином России и не являясь сотрудником радиостанций Москвы или Петербурга.

Своего рода приложением к карьере радиоведущего стал выпуск двух книг - "История рок-музыки" (1997) и "Энциклопедия популярной музыки" (2001, дополнительный тираж 2002, исправленное и дополненное переиздание - 2006). Обе были написаны в соавторстве с музыкальным журналистом Ю.В.Дроздовым и пользовались заметным успехом.

В 2005 г. дебютировал в качестве телеведущего на телеканале "ЛАД" (музыкальная программа "Живой звук"). C 31 января 2011 г. - ведущий общественно-политического ток-шоу "Открытый формат" (телеканал "ОНТ", совместно с Т.Думбадзе).

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

Лучшая биография, написанная за последние 15 лет ("Литературная Россия")

Интереснейшая биографическая книга ("Российская Газета")

История души на фоне истории русской литературы. Психология здесь торжествует, а литературоведение от этого только выигрывает... Для историка тут главное - не погрязнуть в обилии второстепенных деталей, и Бондаренко с честью справляется с этой задачей... Из семисот страниц биографии не хочется пропустить ни одной ("Независимая Газета-Exlibris")

Труд Вячеслава Бондаренко имеет все основания претендовать на определение "классический" ("Книжное Обозрение")

Книга Вячеслава Бондаренко написана легко и изящно, с блестящим знанием эпохи и пониманием тайных особенностей психологии героя ("Русская Америка", США)

Достойный венок памяти нашего блистательного соотечественника ("Московские Ведомости")

Очень хорошая книга о Вяземском ("Weekly International Russian Newspaper", Канада)

Подробности жизни героя изложены зримо и увлекательно ("Литература")

Очень качественное исследование долгой жизни известного поэта ("Доска Объявлений")

Биография князя написана так, что от нее трудно оторваться (LJ, Chitaem_knigi)

"Вяземский" Вячеслава Бондаренко - блестящая биография, достойная блестящего литератора ("Слово")

ТВОРЧЕСТВО

Библиография

День "Б" (Москва, "Вече", 2010)

Дата рождения 11 мая 1947

Место рождения дер. Пешки Берёзовского района Брестской области

Страна Белоруссия

Раи́са Андре́евна Боровико́ва (11 мая 1947, дер. Пешки Берёзовского района Брестской области) — белорусская писательница и поэтесса, главный редактор литературного журнала «Маладосць».

Окончила Литературный институт им. М. Горького. Работала редактором на коностудии «Беларусьфильм», затем — в газетах и журналах («Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», «Алеся», «Маладосць»).

Выпустила поэтические сборники «Ромашковый берег», «Слушаю сердце», «Любовь», поэму «Барабара Радивил», по которой было поставлена пьеса, книгу рассказов «Ужин манекенов». Переводил произведения с русского, украинского, польского языков.

Лауреат Государственной премии Белоруссии, Литературный премии им. А. Кулешова.

Дата рождения 24 февраля 1935

Место рождения хутор Вересовка, Ушачский район, Витебская область, БССР

Рыго́р (Григорий) Иванович Бороду́лин (белор. Рыгор Іванавіч Барадулін; 24 февраля 1935) — белорусский поэт, эссеист, переводчик. Народный поэт Белоруссии.

Биография

Родился в семье Ивана и Акулины Бородулиных на хуторе Вересовка (некоторые источники некорректно указывают на деревню Городок). Учился в Ушачской средней школе (окончил в 1954), затем на филологическом факультете БГУ. Работал редактором в издательствах «Белоруссия» (белор. «Беларусь») и «Художественная литература» (белор. «Мастацкая літаратура»), а также в газете «Советская Белоруссия» и журналах «Берёзка» (белор. «Бярозка») и «Пламя» (белор. «Полымя»). Бородулин — действительный член Союза белорусских писателей и белорусского ПЕН-центра (в 1990—1999 гг. был его президентом). Член Партии БНФ. В 1995—1997 годах был в правлении белорусского Фонда Сороса.

Стал последним белорусом, удостоившимся звания народного поэта (1992). Среди других наград: премия им. Я. Купалы (1976), орден Дружбы Народов, орден «Знак Почёта», латвийский Орден Трёх звёзд (1995) и медаль Ф.Скорины. Григорий Бородулин — почётный доктор БГУ и почётный гражданин Ушачского района.

Творчество

Начал публиковаться в 1953 году, первые стихи были напечатаны в газете «Красная смена» (бел. «Чырвоная змена»). Первый сборник поэзии «Месяц над степью» (белор. «Маладзік над стэпам») вышел в 1959 году. Всего вышло около 70 сборников поэзии (среди которых есть сборники сатиры и юмора, а также стихи для детей), критических статей, эссе, переводов. Дважды издавались книги избранных стихов поэта (1984, 1996—2002). Вышло собрание сочинений Бородулина (было объявлено о выпуске пяти томов, но вышло только четыре). В 2006 году кандидатура поэта попала в список номинантов на Нобелевскую премию по литературе.

Бородулину принадлежит и значительное количество стихотворных переводов на белорусский язык — в том числе «Слова о полку Игореве» (1986), книг Федерико Гарсиа Лорки («Голубой звон Гренады», 1975), Габриэлы Мистраль («Ветролист», 1984), Кароля Войтылы, «Рубаи» Омара Хайяма, произведений Шекспира, Байрона, Неруды, Мицкевича, Есенина и др.

Летом 2006 года вышла книга избранных стихотворений Бородулина «Руны Перуновы».

Интересные факты

Бородулин называет себя униатом, однако убеждён, что «не столь важно, как называешься ты: православный, католик, мусульманин — ведь Бог един».

Бородулину иногда приписывается стихотворение «Лука Мудищев — президент», разошедшееся по Интернету под псевдонимом Ведьмак Лысогорский, — злая сатира на Александра Лукашенко, стилизованная под одноимённую анонимную русскую поэму XIX века; однако эта атрибуция не является общепринятой.

Примечания

Библиография

Дата рождения 12 (25) июня 1905

Место рождения дер. Путилковичи, Витебская губерния, Российская империя

Дата смерти 24 марта 1980 (74 года)

Место смерти Минск, Белорусская ССР, СССР

Страна Российская империя СССР

Пётр Устинович Бровка (белор. Пётр Усцінавіч Бровка; литературный псевдоним — Петрусь Бровка, белор. Пятрусь Бровка; (1905—1980), белорусский советский писатель и поэт. Народный поэт БССР (1962). Академик АН БССР (1966). Лауреат Ленинской (1962) и двух Сталинских премий (1947, 1951). Депутат ВС СССР с 1956 года. Член ВКП(б) с 1940 года.

Биография

П. У. Бровка родился 12 (25) июня 1905 года в деревне Путилковичи (ныне Витебской области Респулики Беларусь) в крестьянской семье. В 1918—1924 годах работал переписчиком, делопроизводителем и счетоводом. В 1925—1927 годах был завотделом Окружкома комсомола в Полоцке; в 1927—1928 годах — ответственным секретарём редакции газеты. В 1928—1931 годах П. У. Бровка учился в БГУ.

В 1941—1942 году он служил в РККА, работал в фронтовой и партизанской печати. В 1943—1945 годах был ответственным секретарём СП БССР, в 1948—1967 председатель Правления СП БССР. С 1967 главный редактор Белорусской советской энциклопедии.

П. У. Бровка умер 24 марта 1980 года в Минске. Похоронен на Восточном кладбище.

Произведения

Литературной деятельностью занимается с 1926 года. Опубликовал ряд книг стихов и поэм: «К родным берегам», «Избранные стихи и поэмы» (1934), «Приход героя» (1935), «Весна родины» (1937), «Путями боровыми» (1940). Подвиг народа, его мужество и стойкость Бровка отразил в лиро-эпических поэмах «Беларусь» (1943), «Поэма про Смолячкова» (1942), стихах «Будем сеять, белорусы!», «Кастусь Калиновский», «Надя-Надейка», «Могила бойца» и др.

Поэмы «Ясный Кут», «Полонянка» (обе 1945), «Хлеб» (1946), стихи «Парк Победы», «Смерть героя», «Кузнец» отмечены тонким лиризмом, ярким национальным колоритом.

В 1957 году написал роман «Когда сливаются реки», посвящённый строительству ГЭС на границе трёх республик, дружбе белоруссов, литовцев и латышей.

Награды и премии

Память

Именем Петра Устиновича Бровки названы улица в Минске, Витебске, Гомеле, Полоцке и Лепеле. В Минске существует Государственный литературный музей Петруся Бровки. Филиал Литературного музей П. У. Бровки открыт на родине писателя — в деревне Путилковичи Ушачского района.

Постановление Совета Министров Белорусской ССР от 10 июля 1980 г.

Постановление Совета Министров Белорусской ССР от 10 июля 1980 г. № 256 «Об увековечении памяти народного поэта БССР П. У. Бровки (Петруся Бровки)» (изменения и дополнения: Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 6 августа 1996 г. № 511) положило начало различным мероприятиям по увековечиванию памяти Бровки.

В частности, Совет Министров постановил присвоить имя Петра Устиновича Бровки:

В 1980 году установлены мемориальные доски на доме № 30 по улице К.Маркса в г. Минске и на доме, где жил поэт, в дер. Путилковичи Ушачского района Витебской области.

Литература

Библиография

Биография

Родился 22 июля (4 августа) 1917 года в Одессе в семье железнодорожника. В 1922 году вместе с родителями переехал на их родину в Западную Беларусь (дер. Загора (Загорье) Кореличского района Гродненской области, в то время — Польша). В 1931 году окончил польскую семилетнюю школу, поступил в гимназию, однако не мог в ней учиться из-за материальных затруднений, занимался самообразованием. C 1938 года публиковал стихи и публицистику в виленском белорусском журнале «Шлях моладзі» («Путь молодежи»). В 1939 году призван в польскую армию, служил в морской пехоте. В сентябре 1939 года под Гдыней попал в немецкий плен, осенью 1941 бежал и вернулся на родину; присоединился к советским партизанам. С октября 1942 года — связной партизанской бригады им. Жукова, с марта по июль 1944 года — партизан-разведчик бригады «Комсомолец», редактор газеты «Сцяг свабоды» («Знамя свободы», орган Мирского подпольного райкома ВКП(б)) и сатирического листка «Партызанскае жыгала» («Партизанское жигало», жигало — раскаленный прут для прожигания отверстий). С октября 1944 года жил в Минске, работал в редакции газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну» («Раздавим фашистскую гадину»), журналах «Вожык» («Еж»), «Маладосць» («Юность»), «Полымя» («Пламя»), Государственном издательстве БССР. C 1945 года член СП СССР. В 1966—1971 — секретарь правления СП БССР. Дважды избирался депутатом ВС БССР (1963—1967, 1980—1985). Председатель Белорусского отделения общества «СССР — Канада» (1967—1990), член Белорусского ПЕН-центра с 1989. Почетный член Национальной академии наук Беларуси (1994).

Я. Брыль скончался 25 июля 2006. Похоронен в Колодищах.

Награды и премии

Произведения

Перу Я. Брыля принадлежат сборники «Апавяданні» («Рассказы», 1946), «Зелёная школа», «Липка и клёник», «Вераснёвая рунь» («Сентябрьская озимь», 1949), «Пачатак сталасці» («Начало зрелости», 1957), «Працяг размовы» («Продолжение разговора», 1962), «Акраец хлеба» («Краюха хлеба», 1977), «Сёння і памяць» («Сегодняшний день и память», 1985), «Ад сявбы да жніва» («От сева до жатвы», 1987), повести «Сірочы хлеб» («Сиротский хлеб»), «У Забалоцці днее» («В Заболотье светает», 1950), «На Быстранцы» («На Быстрянке», 1955), «Мой край родной» (1960), «Ещё раз первый снег» (197), «Ніжнія Байдуны» («Нижние Байдуны», 1975), «Золак, убачаны здалёк» («Заря, увиденная издалека», 1978), роман «Птушкі і гнёзды» («Птицы и гнезда», 1963), книги лирических миниатюр «Жменя сонечных промняв» («Горсть солнечных лучей», 1965) и «Вітраж» («Витраж», 1972). В соавторстве с Алесем Адамовичем и Владимиром Колесником он написал документальную книгу «Я з вогненнай вёскі…» («Я из огненной деревни…», 1975). Издал несколько книг прозы для детей, сборники литературно-критических статей.

Переводы

Я. Брыль известен также как переводчик с русского, украинского и польского языков. В его переводе на белорусский язык вышли отдельные произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, П. П. Бажова и мн. др.

Основные публикации

Библиография

Дата рождения 28 августа 1936

Место рождения д. Шулятино, Россонский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР

Бура́вкин Генна́дий Никола́евич (белор. Генадзь Буравкін; род. 28 августа 1936, д. Шулятино, Россонский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский поэт-классик. Является автором сборников поэзии и прозы, книг для детей, сценариев документальных и художественных фильмов. Член Союза белорусских писателей.

Биография

Родился 28 августа 1936 года в деревне Шулятино Россонского района Витебской области Белорусской ССР в семье служащего. В связи с тем, что село Шулятино исчезло после Второй мировой войны, в документах писателя местом рождения записана находившаяся неподалёку деревня Тродовичи.

В 1959 году окончил отделение журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета.

Работал в редакции журнала «Коммунист Белоруссии», редактором на Белорусском радио, заведующим отделом литературы, заместителем главного редактора газеты «Литература и искусство».

В 1968—1972 годы — корреспондент газеты «Правда» в Белорусской ССР, в 1972—1978 годы — главный редактор литературного журнала «Маладосць», выходящего на белорусском языке.

В 1976 году в составе делегации Белорусской ССР участвовал в работе 31-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

С 1978 года — председатель Государственного комитета БССР по телевидению и радиовещанию.

С 1990 года — постоянный представитель Белорусской ССР (с 1991 года — Республики Беларусь) в ООН.

В 1997—1999 годы — председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины.

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР (1980—1990).

Был членом Союза писателей СССР (1961—1991), является членом Белорусского ПЕН-центра (с 1989 года) и Союза белорусских писателей.

С 2008 года является главой наблюдательного совета финансируемого правительством Польши спутникового телеканала БелСат, вещающего из Вильнюса на белорусском языке.

Литературная деятельность

Первые стихи напечатал в 1952 году.

Автор сборников поэзии:

Перу Г. Буравкина принадлежит книга прозы «Три страницы из легенды» (1971) , а также книги для детей «Три сказки о Зая» (1974) и « Синие качели» (1987).

В 1986 году увидел свет сборник избранных произведений Г. Буравкина в 2 томах.

Вместе с В. Халипом и Ф. Коневым написал сценарий двухсерийного фильма «Пламя» (1974). Автор сценариев документальных фильмов «Опаленная память» (1975) и «Путешествие по Белоруссии» (1976).

Переводит с русского, украинского, молдавского, болгарского и других языков. Перевел на белорусский язык комедию А. Хмелика «Пузырки» (поставлена в 1966 году). В переводе Г. Буравкина вышел поэтический сборник Б. Олейника «Заклинанне огня» (1979).

Многие стихи Г. Буравкина положены белорусскими композиторами на музыку.

Премии

Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы 1980 г. в области литературы (за книгу стихов «Стоит верности») и Премии Ленинского Комсомола Белоруссии (1972).

Ордена и медали

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.

Союз белорусских писателей

Дата рождения 19 июня 1924

Место рождения деревня Бычки Ушачский район, Витебская область

Дата смерти 22 июня 2003 (79 лет)

Место смерти Боровляны, Минская область

Жанры повесть, рассказ, публицистика, эссе

Васи́ль (Васи́лий) Влади́мирович Бы́ков (белор. Васіль Уладзіміравіч Быкав; 19 июня 1924 дер. Бычки Ушачского района Витебской области — 22 июня 2003, Боровляны) — белорусский писатель и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, капитан.

Васи́ль (Васи́лий) Влади́мирович Бы́ков (белор. Васіль Уладзіміравіч Быкав; 19 июня 1924 дер. Бычки Ушачского района Витебской области — 22 июня 2003, Боровляны) — белорусский писатель и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, капитан.

Большинство произведений — повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни.

Биография

Родился 19 июня 1924 в деревне Бычки Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. С детства увлекался рисованием. Окончил 8 классов школы в д. Кубличи, затем учился на скульптурном отделении Витебского художественного училища (1939—1940) и в школе ФЗО (до мая 1941). В июне 1941 экстерном сдал экзамены за 10 класс.

Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных работах. Во время отступления, в Белгороде, отстал от своей колонны и был арестован и чуть не расстрелян как немецкий шпион. Воевал в составе армейского инженерного батальона. Зимой 1941—1942 жил на ст. Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской области, учился в железнодорожной школе.

Призван в армию летом 1942, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 1943 присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу и живот (по ошибке был записан как погибший); события после ранения послужили основой повести «Мёртвым не больно». Вначале 1944 три месяца находился в госпитале. Затем участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии. С действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии. О войне в книге воспоминаний «Долгая дорога домой» (2003) вспоминал так:

Предчувствую сакраментальный вопрос про страх: боялся ли? Конечно, боялся, а, может, порой и трусил. Но страхов на войне много, и они все разные. Страх перед немцами — что могли взять в плен, застрелить; страх из-за огня, особенно артиллерийского или бомбежек. Если взрыв рядом, так, кажется, тело само, без участия разума, готово разорваться на куски от диких мук. Но был же и страх, который шел из-за спины — от начальства, всех тех карательных органов, которых в войну было не меньше, чем в мирное время. Даже больше.

После демобилизации жил в Гродно (с 1947). Печатался с 1947, работал в мастерских, а также в редакции областной газеты «Гродненская правда» (до 1949). В период с 1949 по 1955 снова служил в Советской армии, в 1955 окончательно демобилизовался в звании майора. С 1955 до 1972 вновь работал в «Гродненской правде». С 1959 член Союза писателей СССР. В 1972—1978 секретарь Гродненского отделения Союза писателей БССР. В 1978 переехал в Минск.

Избирался депутатом Верховного Совета БССР в 1978—1989. В 1988 стал одним из учредителей Белорусского народного фронта. В 1989 избран депутатом Съезда народных депутатов СССР, вошёл в Межрегиональную депутатскую группу. Был президентом белорусского ПЕН-центра. В 1990—1993 президент Объединения белорусов мира «Бацькавшчына» (русск. Отечество). В октябре 1993 подписал открытое «письмо 42-х».

С конца 1997 жил за границей — вначале по приглашению ПЕН-центра Финляндии проживал в окрестностях Хельсинки, затем, получив приглашение ПЕН-центра ФРГ, переехал в Германию, а затем в Чехию. Вернулся на Родину только за месяц до смерти.

Народный писатель Беларуси Василь Быков умер 22 июня 2003 года в 20 часов 30 минут в реанимационном отделении онкологического госпиталя в Боровлянах, под Минском. Он был отпет в минском Доме литератора согласно обряду Грекокатолической церкви; гроб писателя был накрыт национальным бело-красно-белым флагом. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

Память

Улицы:

пос. Ждановичи

Творчество

Известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета» (1962). Также в 60-е годы опубликованы ставшие всемирно известными повести «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно»; в 70-е — «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться».

Повесть «Облава» была опубликована в журнале «Новый мир» в 1990 году.

Большинство своих произведений Василь Быков писал по-белорусски, многие из них сам переводил на русский. Его литературные труды переведены на многие языки мира.

Произведения

Экранизации и постановки

Кино- и телефильмы

Музыкальные произведения

Награды

Медали, в том числе:

Литература

Библиография

Дата рождения 23 апреля 1886

Место рождения д. Посадец, Виленская губерния, Российская империя

Дата смерти 3 ноября 1941 (55 лет)

Место смерти Уральск, Казахская ССР, СССР

Страна СССР

Змитрок Бядуля (настоящие имя и фамилия — Самуил Ефимович Плавник; белор. Змітрок Бядуля, 23 апреля 1886, Посадец, Виленская губерния, Российская империя — 3 ноября 1941, Уральск, Казахская ССР, СССР) — белорусский и советский писатель и поэт, лексикограф.

Змитрок Бядуля (настоящие имя и фамилия — Самуил Ефимович Плавник; белор. Змітрок Бядуля, 23 апреля 1886, Посадец, Виленская губерния, Российская империя — 3 ноября 1941, Уральск, Казахская ССР, СССР) — белорусский и советский писатель и поэт, лексикограф.

Биография

Самуил Ефимович Плавник, впоследствии известный под литературным псевдонимом Змитрок Бядуля, родился в небогатой еврейской семье. Его дед имел большую библиотеку, где будущий писатель провёл много времени. Учился он в местном хедере. Владел несколькими языками: идишем, древнееврейским, белорусским, русским и немецким.

Первое стихотворение было опубликовано в 1907 году в журнале «Наша Нива», регулярно — с 1910 года. Также печатался под псевдонимами Саша Пл-ик, Ясакар. С 1912 года в Вильно работает вместе с Янкой Купалой в «Нашей Ниве». но в 1915 году он возвращается в Посадец.

Наиболее известные его произведения изданы после Революции, в стихах — «Полесские басни» (1922) и поэма «Ярило» (1922), в прозе — повесть «Соловей» (1927), сборник рассказов «Необычайные истории» (1931) и роман «Язэп Крушинский» (1929—1932). В 1939 году вышла повесть «В дремучих лесах».

Детство

Писатель родился в местечке Помадец (теперь Логойский район Минской оласти). Его отец летом был арендатором, а зимой работал на лесозаготовках. Самуилу с самого детства пришлось помогать по дому и по хозяйству своей большой семье. На способности и интересы мальчика повлиял отец. То, как он читал своим детям книга, а так же игра отца на скрипке. В семь лет Самуил пошел в начальную еврейскую школу. После ее окончания поступил в школу рабинов, но не закончил и вернулся домой. С самого детства книги были страстью будущего писателя. Он отыскивал их самыми разными способами. Выписывал из Вильнюса, Москвы и Петербурга, выпрашивал у господ, искал в школах, находящихся неподалеку.

Творчество

Только начиная писать, Бядуля ориентировался на старинную еврейскую литературу(на религиозные произведения тех времен). Но позже отказался от этой манеры письма и начал изучать современную литературу. Тогда и начал он писатьстизи и рассказы на русском яыке, подржая манере знаменитых поэтов XIX века. Но белорусские язык и культура все равно врывались в его произведения. В 1909 году в руки Змитрока попала белорускоязычная газета “Наша Ніва”. Сам факт существования “простонародной” газеты уже очень впечатлил молодого человека. Собственно, эта газета и повлияла очень на закрепление реалистичного мировозрения. В середине 1910 года З.Бядуля отдал в редакцию газет свои стихи, но они не были опубликованы. Возможно потому, что были еще “незрелыми”. Для ранних произведений, как для стихов, так и для прозы был харал характерен романтизм. Для того, чтобы передать мировоззрение и богатство духовной и культурной жизни человека вообще и крестьян в особенности, Бядуля стремится подражать Я.Купале и Я.Коласу. В тоже время в середине 1910 годы поэт и начинает подписываться псевдонимом. Романтизм виден даже в описаниия природы и быта. Привозносятся и люди. Но со временем писатель выбирает все же реализм и увлекается психологично-бытовыми зарисовками. Он стремится показать жизнь как можно более реальной. В совх произведениях писатель стремится показать тяжелую долю рабочих (“Ля вапеннай гары”),рассказывает про горе людей, которые пострадали от пожара(“Чырвоная казка”), показать трагедию крестьянина в столкновении с жестокостью жизни (“Без споведзі”). Показать все реальность и сложность крестьянской жизни помогает именно близость литератора к сельской жизни и великолепное понимание души крестьянства.

Известные произведения

«Полесские басни», поэма «Ярило», повесть «Соловей», сборник рассказов «Необычные истории”, роман «Язэп Крушинский».

С вторжением Германии в СССР в 1941 году, писатель был вынужден покинуть Белоруссию. Он скончался в эвакуации около Уральска, где и был похоронен

Змитрок Бядуля был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

В д. Посадец (дворик школы им. Бядули) имеется небольшой краеведческий музей, где хранится автограф классика на романе «белор. Язэп Крушынскі» 1933 года.

В 1932 году составил и опубликовал под своим настоящим именем Самуил Плавник первый идиш—белорусский словарь.

Библиография

Дата рождения 1 (13) июня 1834

Место рождения деревня Островляны Витебского уезда

Дата смерти начало 1904

Место смерти Петербург

Для обоих произведений Вереницына характерно использование традиций бурлеска, юмористической ирои-комической поэмы (травестированный мир богов, чертей) в сочетании с литературной и бытовой сатирой. Живые картины крестьянского («Тарас») и городского («Два дьявола») быта имеют конкретную географическую привязку — это Витебск и его губерния. Предшественником его был Викентий Равинский, автор неоконченной белорусской версии украинской «Энеиды» Котляревского, которая в одном месте цитируется в «Тарасе на Парнасе»;высоковероятно также непосредственное влияние Котляревского. Язык Вереницына — белорусские северо-восточные витебские говоры.

Для обоих произведений Вереницына характерно использование традиций бурлеска, юмористической ирои-комической поэмы (травестированный мир богов, чертей) в сочетании с литературной и бытовой сатирой. Живые картины крестьянского («Тарас») и городского («Два дьявола») быта имеют конкретную географическую привязку — это Витебск и его губерния. Предшественником его был Викентий Равинский, автор неоконченной белорусской версии украинской «Энеиды» Котляревского, которая в одном месте цитируется в «Тарасе на Парнасе»;высоковероятно также непосредственное влияние Котляревского. Язык Вереницына — белорусские северо-восточные витебские говоры.Дата рождения 10 мая 1931

Место рождения д. Ново-Александровка Дрыбинского района Могилёвской области

Дата смерти 12 марта 1988

Гаврусев Степан Захарович. Родился 10.05.1931 г. в деревне Ново-Александровка Дрыбинского района Могилёвской области в крестьянской семье.

Окончил Могилёвское пелагогическое училище (1951). Служил в Советской Армии. В 1954-1957 гг. был сотрудником республиканской газеты «Звязда», в 1964-1965 гг. - редактором издательства «Беларусь». Член Союза писателей СССР с 1955 г.

Умер 12.03.1988 г.

Со стихами впечати впервые выступил в 1948 г. Автор сборников поэзии «Походные костры» (1955), «На гребнях волн» (1959), «Щедрость» (1962), «Ураган» (1966), «Профиль века» (1969), «Кленовые листья» (1971), «Перекличка» (1973), «Хлопоты» (1976), «Отсветы» (1978), «Озарение» (1980), «Крона» (избранное, 1981), «Плодородие» (1986), «Звон небес» (1988).

Перевёл на белорусский язык ряд произведений А.Твардовского, М.Исаковского, М.Светлова, А.Прокофьева, М.Дудина, С.Наровчатова, Я.Райниса, Я.Судрабкална, И.Харика, поэму «Ануш» А.Туманяна, «Маабитскую тетрадь» М.Джалиля (с А.Пысиным, 1975), отдельные стихи таджикских, узбекских, азербайджанских и башкирских поэтов. Выстуупал в печати с рецензиями и литературно-критическими статьями.

Лауреат Литературной премии СП БССР имени А.Кулешова (1987) за книгу стихов «Пладаноснасць».

Дата рождения 11 марта (27 апреля) 1887

Дата смерти 20 июля 1920 (33 года)

Страна Беларусь

Але́сь Гару́н (псевдоним, настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Пруши́нский; 27 апреля (11 марта) 1887 — 20 июля 1920) — белорусский поэт, писатель, публицист, деятель «Белорусского возрождения» начала XX века.

Але́сь Гару́н (псевдоним, настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Пруши́нский; 27 апреля (11 марта) 1887 — 20 июля 1920) — белорусский поэт, писатель, публицист, деятель «Белорусского возрождения» начала XX века.

Родился в рабочей семье, в молодости принимал участие в революционном движении, 9 лет провёл в ссылке в Иркутской губернии, что отразилось в его творчестве.

В 1917 году выпустил сборник стихотворений «Матчын дар», в основу которых положены народные поверья, сказки и легенды.

Гарун — поэт нашенивского периода. Он отводит значительное место мотивам белорусского возрождения. Мысль о национальном возрождении связана у Гаруна с идеей социального переустройства общества. Из современной ему действительности он берет образы крайней нищеты, покинутости.

Гарун известен, кроме того, как автор пьес для детского театра, в которых, по мнению критики, проявил исключительно тонкое понимание детской души. Выпущенной в 1920 книжкой «Жывыя казкі для дзіцячага тэатру» Гарун был одним из первых авторов детской художественной литературы в Белоруссии

Проза Алеся Гаруна преимущественно выходила под псевдонимом І. Жывіца.

Алесь Гарун умер 20 июля 1920 года и был похоронен на Раковицком кладбище в Кракове, Польша.

Дата рождения 9 августа 1910

Место рождения имение Жлобовцы, Гродненская губерния,

Российская империя (ныне Волковысский р-н,Гродненской обл.)

Дата смерти 7 апреля 1983 (72 года)

Место смерти поселок Зельва, Гродненская область, БССР, СССР

Родилась 9 августа 1910 года в имении Жлобовцы Волпинской волости Гродненского уезда (ныне Волковысский район Гродненской области, улица Победы, дом 40) в многодетной семье зажиточного крестьянина-землевладельца. Училась в польской школе, в 1928 году закончила Волковысскую польскую гимназию. В это время знакомится с мировой литературой — польской, скандинавской, английской классикой. Начинает писать стихи.

Родилась 9 августа 1910 года в имении Жлобовцы Волпинской волости Гродненского уезда (ныне Волковысский район Гродненской области, улица Победы, дом 40) в многодетной семье зажиточного крестьянина-землевладельца. Училась в польской школе, в 1928 году закончила Волковысскую польскую гимназию. В это время знакомится с мировой литературой — польской, скандинавской, английской классикой. Начинает писать стихи.

Сама поэтесса настаивала, что подпись была сфальсифицирована. В своих лагерных воспоминаниях она писала: