Азербайджанская литература

Азербайджанская литература

Среди литератур народов одной из самых древних является азербайджанская литература. Истоки её – в устном народном творчестве, с которым она была тесно связана на протяжении всего своего многовекового развития.

Среди литератур народов одной из самых древних является азербайджанская литература. Истоки её – в устном народном творчестве, с которым она была тесно связана на протяжении всего своего многовекового развития.

Из исторических источников известно, что в IV-VII вв. нашей эры в Албании существовала письменность и развивалась поэзия. В VII в. Азербайджан был завоеван рабами, и литературным языком в стране стал арабский язык. В работах арабских историков есть сведения о том, что азербайджанские писатели создали на этом языке ряд значительных произведений. До наших дней дошли лишь произведения поэтов Хатиба Тебризи и Катрана Тебризи.

Наряду с письменной литературой на арабском языке развивалось устное народное творчество на азербайджанском языке.

творчество на азербайджанском языке.

Автором многих поэм и лирических стихотворений, отразивший в своем творчестве самые прогрессивные идеи эпохи был крупнейший поэт того времени Низами Ганджеви. Он положил начало жанру романтической поэмы в азербайджанской литературе и создал литературную школу, последователями которой были многие крупнейшие поэты Востока.

Низами и его современники писали свои произведения на языке фарси, ставшем в то время литературным языком многих стран Востока.

Поэт Насими был первым азербайджанским лириком, создавшим большой сборник стихов на азербайджанском языке.

В дальнейшем азербайджанские поэты, создавая свои произведения, все чаще и чаще обращались к родному языку. Окончательное формирование литературного азербайджанского языка тесно связано с творчеством поэта Физули, много сделавшего для того, чтобы родной язык заменил арабский язык и язык фарси.

После присоединения в XVIII веке Азербайджана к России на азербайджанскую культуру оказала большое влияние передовая культура русского народа. Первыми представителями XIX века в Азербайджане реалистической просветительской литературы были А. Бакиханов, Мирза Шафи Вазех, М. Ф. Ахундов и др.

В конце XIX и начале XX вв. появились произведения демократически настроенных писателей Дж. Мамедкулизаде, Н. Нариманова, М. А. Сабира и других.

В азербайджанскую литературу пришли молодые писатели, среди которых выделились Самед Вургун, Али Велиев, Мирза Джалал и некоторые другие.

Развивалась литература ашугов. Дальнейшее развитие получили различные жанры азербайджанской литературы, появилось много романов, которых в дореволюционной литературе почти не было. Значительных результатов достигла азербайджанская советская драматургия, основоположником которой был Джафар Джабарлы.

Следует отметить также развитие критики и литературоведения в Азербайджане. В этой области работали литературоведы и критики И. Эфендиев, М. Д. Джафаров, Д. Гаджиев и др., создавшие ряд монографий об азербайджанских писателях, а также учебники по литературе для средних школ и вузов.

А

Аббасов, Агиль Магомед оглы

Дата рождения

1 апреля 1953

Место рождения Агджабеди, Азербайджанская ССР

Агиль Магомед оглы Аббасов (азерб. Aqil Mahammad oglu Abbasov, род. 1 апреля 1953 года, в селе Баят, Агджабединского района, Азербайджанской ССР) — депутат Милли Меджлиса - парламента Азербайджана третьего созыва, поэт, писатель, журналист. Более известен под псевдонимом Агиль Аббас.

Биография

Закончил филологический факультет Бакинского Государственного Университета. Член Союза Писателей Азербайджана. Заслуженный журналист Азербайджана. Лауреат премий «Араз», «Дан Улдузу и «Золотое Перо». Автор 8 книг. Знает русский язык. Женат. Отец двоих детей.

С 1976 года работал учителем в школе-интернате города Аксу. Заведующий отделом журнала «Наука и жизнь» (с 1977 года) и газеты «Советское село» (с 1987 года). с 1990 года главный редактор газеты «Справедливость».

В 2002 году писатель-журналист Агиль Аббас стал победителем в номинации «Журналист Года», в результате опроса, проведенного исследовательским центром «Общественное мнение» и издаваемой в России газетой «Миллетин газети» (Газета народа).

Политическая карьера

6 ноября 2005 года был избран депутатом Милли Меджлиса третьего созыва от 83-го Агджабеди-Агдамского избирательного округа как независимый депутат. Член постоянной комиссии по вопросам безопасности и обороны. Член рабочих групп по межпарламентским отношениям Азербайджан - Албания, Азербайджан - Франция, Азербайджан - Мексика и Азербайджан - Турция.

Произведения

- «Любимая, с домами поперек», (азерб. «Evl?ri könd?l?n yar»). Баку, изд. «Язычы», 1983 год.

- «Самый счастливый человек», (азерб. «?n xosb?xt adam») (повести и рассказы). Баку, изд. «Язычы», 1987 г.

- «Батманкылындж», (азерб. «Batmanq?l?nc») (роман). Баку, изд. «Гянджлик», 1994 год.

- «Длинные черные волосы», (азерб. «Qapqara uzun saçlar»). Баку.

- «Ночь апокалипсиса», (азерб. «Qiyam?t gec?si»). Баку.

- «Узеир Гаджибеков не может быть рожден в шатре», (азерб. «Çad?rda Üzeyir Hac?b?yov dogula bilm?z») (роман и публицистика). Баку, Шуша, 2001 год.

- «Если дорога все равно не ведет в Шушу...», (азерб. «Bir yol ki, Susaya getmir...»). Баку.

- «Град», (азерб. «Dolu»). Баку, 2008 год.

Аббас Сиххат

Дата рождения 1874 год

Место рождения Шемаха

Дата смерти 11 июля 1918

Место смерти Гянджа, Азербайджанская Демократическая Республика

Жанры Стихи, поэма

Аббас Сиххат или Саххат (псевдоним; собственно Аббаскули Мехтизаде (по данным ЛЭ) или Аббасгули Алиаббас оглы Мехти-заде (БСЭ); 1874, Шемаха — 11 июля 1918, Гянджа) — азербайджанский поэт, драматург, переводчик. Представитель романтизма в азербайджанской литературе.

Аббас Сиххат или Саххат (псевдоним; собственно Аббаскули Мехтизаде (по данным ЛЭ) или Аббасгули Алиаббас оглы Мехти-заде (БСЭ); 1874, Шемаха — 11 июля 1918, Гянджа) — азербайджанский поэт, драматург, переводчик. Представитель романтизма в азербайджанской литературе.

Родился в семье шемахинского муллы. Учился медицине в Мешхеде и Тегеране. Вернувшись в Шемаху в 1901 году, он постепенно оставляет медицину и начинает преподавать азербайджанский язык и литературу в школах, затем в реальном училище. С этого же времени начинается и его литературная деятельность. С 1903 года он начинает печататься в газете «Шэрги-Рус» («Русский Восток», Тифлис). В 1905 году опубликовал статью «Какой должна быть новая поэзия?», а затем стихи «Поэтическая речь», «Ода к свободе», «Голос пробуждения».

В 1912 году вышли сборник стихов «Разбитый саз» и сборник переводов из русских и западноевропейских поэтов «Западное солнце». Тогда же появилась поэма «Мужество Ахмеда», а в 1916 году была опубликована романтическая поэма «Поэт, муза и горожанин».

На поэзию Аббаса Сиххата оказали влияние произведения Хафиза, Саади, Низами и других классиков Персии; в то же время в творчестве Аббаса Сиххата заметен и интерес к турецкой поэзии — в частности, к творчеству Тефика Фикрета

Литература

- Аббас Сиххат // Большая советская энциклопедия

- Произведения Аббаса-кули:

- Бедность не порок, комедия в 2 действ., подражание А. Н. Островскому, Баку, 1912.

- Западное солнце, сборн. стихотворений русских писателей, вып. I,II. Баку, 1912.

- Нефтяной фонтан, комедия в 1 действиях, Баку, 1912.

- Разбитый саз, сборник стихотворений Аббаса-кули, Баку, 1912.

- Аббаскули и Махмудбеков. — М. Новая школа, учебник для 3-го года обучения тюркскому языку, Баку, 1912.

- Работы об Аббас-кули:

- Абдулла-Шаик. Хрестоматия «Тюркская литература», Баку, 1925.

- Кули-Задэ. Некоторые сообщения об Аббасе-кули, журнал «Муариф Ишчиси», Баку, 1927. № 6—7 (14—15).

- Абдулла-Шаик, О нашей литературе, журнал «Муариф Ишчиси», Баку, 1927, № 2—4 (22—24).

Абдулла Шаиг

Дата рождения 24 февраля 1881

Место рождения Тифлис, Российская империя

Дата смерти 24 июля 1959 (78 лет)

Место смерти Баку, СССР

Абдулла Шаиг (азерб. Abdulla Saiq Mustafa oglu Tal?bzad?; Абдулла Мустафа оглы Шаиг (Шаик) (настоящая фамилия Талыбзаде)) (24 февраля 1881— 24 июля 1959) — азербайджанский поэт, прозаик, драматург, переводчик и педагог.

Абдулла Шаиг (азерб. Abdulla Saiq Mustafa oglu Tal?bzad?; Абдулла Мустафа оглы Шаиг (Шаик) (настоящая фамилия Талыбзаде)) (24 февраля 1881— 24 июля 1959) — азербайджанский поэт, прозаик, драматург, переводчик и педагог.

Биография

Абдулла Шаиг родился 24 февраля 1881 года в Тифлисе в семье духовного лица. Начальное образование получил в тифлисской городской школе. После школы Абдулла Шаиг с семьей переехал в Хоросан (Иран). В Хоросане он продолжает свое образование. За это время Шаиг изучил персидский и арабский языки, восточные литературы. Прожив в Иране около восьми лет, Абдулла Шаиг возвращается в Тифлис и спустя некоторое время вместе с семьёй переезжает в Баку. Переехав в Баку, он путем самообразования изучил русский язык и сдал экзамен на должность учителя русско-татарских (азербайджанских) школ. Свою педагогическую деятельность А. Шаиг совмещал с литературным творчеством. В раннем периоде своего творчества А. Шаиг создавал рассказы и стихи правдиво отражающие жизнь рабочих и крестьян. Его рассказ «Письмо не дошло» повествует о беспросветной жизни бакинского рабочего, приехавщего на заработки из Ирана в Баку и погибшего в нефтяном колодце хозяина. Шаиг известен и как первый детский писатель в Азербайджане. Его стихотворные сказки («Тык-тык ханум», «Хороший друг», «Лиса — паломница» и др.), драматургические сцены («Хорошая весна», «Чабан» и др.) были и есть любимые произведения азербайджанских школьников. Его произведения — рассказы о быте и нравах людей, роман «Араз», детские сказки, драма «Нушабе». В 1938 году была издана книга А. Шаига, включавшем переводы 97 басен Крылова. В переводах Шаига отчетливо проглядываются первые, но смелые опыты переводов Гасаналиага хана Гарадагского «Интерес Шаига к поэзии, литературе появился в семилетнем возрасте, когда он стал учиться в тифлисской школе. Он запоминал стихи на азербайджанском, русском и персидском языках. Первым его учебником явился «Вэтэн дили», в который были включены басни И. А. Крылова в переводе Гасаналиага хана Гарадагского (Гарадаги)». В данный момент азербайджанский государственный кукольный театр носит имя Абдуллы Шаига.

Память

В 1990 году в Баку создан Дом-музей Абдуллы Шаига. Музей расположен в одной из квартир здания, где в свое время жили литератор и его семья.

Чингиз Акифович Абдуллаев

Чингиз Акифович Абдуллаев (7 апреля 1959 года, Баку) — советский, азербайджанский писатель.

Чингиз Акифович Абдуллаев (7 апреля 1959 года, Баку) — советский, азербайджанский писатель.

Биография

Чингиз Акифович Абдуллаев родился 7 апреля 1959 года в городе Баку.

Отец — Акиф Абдуллаевич Абдуллаев (1926—2007) — юрист по образованию, участник Великой Отечественной войны; работал прокурором ряда районов Азербайджанской ССР, прокурором Нахичеванской Республики, заместителем прокурора города Баку. Позднее работал председателем Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана. В последние годы был членом Коллегии адвокатов.

Мать — Шафига Дамировна Бедалова (1924—2010) — историк по образованию, профессор; работала в комсомоле, затем председателем Азербайджанского совета профессиональных союзов, последние тридцать лет — ректором Университета марксизма-ленинизма. В последние годы была на преподавательской работе.

В 1976 году будущий писатель окончил среднюю школу № 189 в Баку и поступил на юридический факультет Азербайджанского государственного университета имени С. М. Кирова.

Во время учёбы в университете был избран главным редактором газеты «Комсомольский прожектор» и президентом спортивного клуба юридического факультета.

В студенческие годы Чингиз Абдуллаев впервые выехал за границу. В 1978 году посетил в составе туристической группы Румынию, Югославию и Чехословакию, в 1980 году — Польшу.

Занимал первые места на Всесоюзных конкурсах юристов в городе Алма-Ате (Казахская ССР) в 1979 году и городе Львове (Украинская ССР) в 1980 году.

В 1981 году окончил с красным дипломом юридический факультет Азербайджанского государственного университета.

После окончания юридического факультета попал по распределению на службу в звании офицера Министерства обороны на Бакинское Агрегатное Производственное Объединение, закрытое военное предприятие Министерства авиационной промышленности СССР, именуемое «почтовым ящиком», и находившееся в ведении Министерства обороны СССР. Работал юрисконсультом на этом предприятии.

С 1981 года — начальник юридического отдела Бакинского Агрегатного Производственного Объединения.

В 1981—1984 годах работал на закрытых военных предприятиях Министерства авиационной промышленности. Был в служебных командировках за рубежом.

В 1982—1983 годах обучался на Высших курсах подготовки оперативного состава КГБ СССР в Минске и Курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС) при Высшей школе КГБ СССР.

В 1983 году находился в специальной командировке в Народной Республике Ангола. Входил в состав специальной группы, которая принимала участие в боевой операции по освобождению на территории Намибии ангольских командиров, попавших в плен. Из этой операции назад вернулось всего четыре человека, один позже умер. Сам Чингиз Абдуллаев во время командировки в Анголу был ранен. Поэтому цену крови и жизни он знает не понаслышке.

Член Коммунистической партии Советского Союза с 1984 года. Из партии не выходил, партийного билета не сдавал. Работал в различных партийных органах и учреждениях Коммунистической партии. Занимал должность инструктора Карадагского райкома партии г. Баку, заведующего Кабинетом политического просвещения.

С 1984 года — офицер 34-го отдела Министерства обороны СССР.

В 1984—1986 годах по линии Министерства обороны выполнял задания за рубежом, возглавлял спецотдел особого назначения. Работал в Анголе, Мозамбике, Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Болгарии, Афганистане и других странах. За время командировок был дважды ранен. Награждён Орденом Красного Знамени, Орденом Красной Звезды и медалями. Вышел в отставку в звании майора.

В конце 1986 года, вернувшись в Баку, получает назначение на партийную работу в качестве куратора правоохранительных органов — КГБ, МВД и прокуратуры.

В 1986 году окончил факультет социологии и социальной психологии Университета марксизма-ленинизма, получив профессию психолога.

С 1986 года по 1989 год работал в системе отдела административных органов ЦК Коммунистической партии Азербайджана, курировал правоохранительные органы. Его не утвердили заведующим сектором ЦК Компартии Азербайджана вследствие писательской деятельности.

В начале 1988 года выходит первая книга Чингиза Абдуллаева «Голубые ангелы».

С 1988 года — кандидат юридических наук. Защитил кандидатскую диссертацию по вопросам международных отношений.

Член Союза писателей СССР и член Союза писателей Азербайджана с 1989 года.

В феврале 1989 года утвержден секретарем правления Союза писателей Азербайджана по организационным вопросам. Он стал самым молодым секретарем Союза писателей в истории СССР.

С 1989 года — почетный профессор Ягеллонского университета.

С 1990 года — заместитель председателя Азербайджанского фонда мира.

С 1990 года — председатель Благотворительного общества имени Г. З. Тагиева.

С 1990 года — вице-президент Азербайджанского ПЕН-клуба.

В июне-июле 1990 года — делегат XXXII съезда Коммунистической партии Азербайджана.

В марте 1991 года на IX съезде Союза писателей Азербайджана избран секретарем правления Союза писателей Азербайджана.

Доктор юридических наук с 1991 года. Защитил докторскую диссертацию по проблемам международной преступности.

С 1992 года — вице-президент ПЕН-клуба (международное объединение писателей).

С 1993 года — вице-президент Республиканского общества дружбы «Азербайджан-Казахстан».

С 1994 года — президент САКС-клуба.

В октябре 1997 года на X съезде Союза писателей Азербайджана переизбран секретарем правления Союза писателей Азербайджана.

В 2000 году — участник поездки европейских писателей «Литературный экспресс «Европа-2000».

С 2002 года — член исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС).

С 2003 года — сопредседатель президиума Международного Литературного фонда.

В мае 2004 года на XI съезде Союза писателей Азербайджана вновь избран секретарем правления Союза писателей Азербайджана.

В феврале 2005 года избран заместителем председателя Международного сообщества писательских союзов (МСПС).

С июня 2005 года — председатель Азербайджано-болгарского общества дружбы.

С июля 2005 года — Народный писатель Азербайджана.

С ноября 2006 года — профессор кафедры уголовного права Азербайджанского международного университета.

С февраля 2010 года — член Комиссии Государственных премий Азербайджанской Республики по науке, культуре и литературе.

В январе 2011 года избран президентом Азербайджанского ПЕН-клуба

Творчество

Чингиз Абдуллаев начинал свой творческий путь, работая на «почтовых ящиках» бывшего Советского Союза. Его первыми литературными произведениями были несколько лирических рассказов, среди которых «Вальс» (1981) и «Кусок хлеба» (1981—1982).

Писать книги детективного жанра он начал в 1983 году, после гибели своего близкого друга в Анголе. Вернувшись из командировки, Чингиз Абдуллаев начинает работать над созданием романа «Голубые ангелы», документального произведения о деятельности экспертов ООН и сотрудников Интерпола в борьбе с международной преступностью.

В 1984 году писатель начинает работать над большим историческим романом «Заговор в начале эры» (1984—1995).

Роман «Голубые ангелы» был окончен в начале 1985 года. Произведение было запрещено для публикации и хранилось в архивах Комитета государственной безопасности и издательстве более трех лет, так как в нём содержалась информация, считавшаяся секретной. Только в 1987 году было получено разрешение на издание романа.

В 1986 году Чингизом Абдуллаевым была написана повесть «Почти невероятное убийство».

Первая книга писателя — роман «Голубые ангелы» — была издана в начале 1988 года в Баку в издательстве «Язычы», тиражом в 30 000 экземпляров. В последующем публиковался в местной и всесоюзной печати.

В 1989 году Чингиз Абдуллаев издал повесть «Почти невероятное убийство» (1986) и рассказ «Преступление в Монпелье» (1988). В 1990 году вышли роман «Охота на человека» (1989), документальная книга «Черный январь. Баку — 1990», подготовленная совместно с Ибрагимом Шукюровым, и первая часть исторического романа «Заговор в начале эры» (1984—1990). Произведения Чингиза Абдуллаева издавались в Баку, Москве и за рубежом. К концу 1991 года общий тираж изданий автора превысил миллион экземпляров.

После распада СССР стал профессиональным писателем.

Активно писать и издаваться начал с 1994 года. О литературной продуктивности писателя ходят легенды. Трудно поверить, что все последующие годы он создаёт по роману каждые полтора-два месяца.

В настоящее время Чингиз Абдуллаев — автор 147 романов и повестей, ряда рассказов, свыше 400 публицистических статей, более 50 сценариев.

Произведения писателя изданы на двадцати восьми языках мира в странах СНГ и Прибалтики, а также в США, Великобритании, Франции, Польше, Болгарии, Иране, Израиле, Грузии, Италии, Турции, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Сербии, Бельгии, Румынии, Албании и Венгрии общим тиражом свыше 26 миллионов экземпляров. По произведениям и сценариям автора снято семь фильмов и два сериала.

Достижения

Владеет несколькими иностранными языками: кроме азербайджанского и русского — английским, итальянским, турецким и фарси.

Мастер спорта по стрельбе. В молодости был чемпионом Баку по стрельбе из пистолета.

Доктор юридических наук. Профессор. Почетный доктор права четырёх университетов.

Почетный доктор права Национальной Академии Наук Азербайджана.

Многие спецназы мира считают за честь принять писателя в свои почетные ряды. Почетный член Спецназа ГРУ, специального отряда МГБ Грузии «Омега» (1998), казахского и двух азербайджанских спецназов.

По мнению американской газеты The Christian Science Monitor, Чингиз Абдуллаев «один из лучших авторов современности в жанре политического детектива».

Обладатель литературных премий «Гранд-мастер» (2001), «HUMAY» (2003), «Золотое перо», «Честь и достоинство».

Отмечен наградой немецких книгоиздателей «За вклад в развитие европейского романа» (2004).

Семья

Чингиз Абдуллаев женат с 1987 года, имеет двоих детей — дочь и сына. Супруга писателя Зулейха Алиева (р. 1968) по профессии врач-офтальмолог, окончила Азербайджанский медицинский университет. Дочь, Наргиз Абдуллаева (р. 1988), изучала право на юридическом факультете Лондонского городского университета (2006—2009 гг.), степень бакалавра права Лондонского городского университета (2009), в настоящее время продолжает образование в магистратуре Лондонской школы экономики и политических наук. Сын, Джамиль Абдуллаев (р. 1993), учится в частной школе в США.

Награды

Библиография

- Чингиз Абдуллаев. Голубые ангелы: Роман. — Баку: Язычы, 1988. — 256 с. — 30 000 экз. — ISBN 5-560-00131-7

- Чингиз Абдуллаев. Почти невероятное убийство: Повесть // Литературный Азербайджан. — Баку: 1989. — № 2, 3.

- Чингиз Абдуллаев. Голубые ангелы: Роман. Почти невероятное убийство: Повесть. — Баку: Язычы, 1989. — 352 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-560-00013-7

- Чингиз Абдуллаев. Преступление в Монпелье: Повесть. — Баку: Гянджлик, 1989. — 31 с. — 105 000 экз. — ISBN 5-8020-0489-4

- Чингиз Абдуллаев. Исчезнувший убийца: Повесть // Исчезнувший убийца: Сборник детективных произведений. — Баку: Главная редакция Азербайджанской Советской Энциклопедии, 1989. — С. 301-400. — 456 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-89600-010-3

- Черный январь. Баку – 1990: Документы и материалы / Ответственные за выпуск: Чингиз Абдуллаев, Ибрагим Шукюров . — Баку: Азернешр, 1990. — 288 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-552-00716-6

- Чингиз Абдуллаев. Охота на человека: Роман // Араз: Роман-газета (Издание Госкомпечати АзССР и Союза писателей Азербайджана) / Главный редактор Натиг Расул-заде. — Баку: Азернешр, 1990. — Т. № 1. — 192 с. — 50 000 экз.

- Чингиз Абдуллаев. Охота на человека: Роман // Араз: Роман-газета (Издание Госкомпечати АзССР и Союза писателей Азербайджана) / Главный редактор Натиг Расул-заде. — Баку: Азернешр, 1990. — Т. № 2. — 192 с. — 50 000 экз.

- Чингиз Абдуллаев. Заговор в начале эры: Роман. Часть первая // Литературный Азербайджан. — Баку: 1990. — № 4, 5, 6.

- Чингиз Абдуллаев. Охота на человека: Роман. — Баку: Гянджлик, 1991. — 192 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-8020-0678-1

- Чингиз Абдуллаев. Голубые ангелы: Роман. Почти невероятное убийство: Повесть. Охота на человека: Роман. — Баку: Язычы, 1992. — 592 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-560-00873-7

- Чингиз Абдуллаев. Заговор в начале эры: Роман. Часть вторая // Литературный Азербайджан. — Баку: 1993. — № 3-4, 5-6, 7-8.

- Чингиз Абдуллаев. Игры профессионалов: Роман. В ожидании Апокалипсиса: Роман. — Краснодар: "Советская Кубань", 1994. — 352 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-7221-0046-3

- Чингиз Абдуллаев. Голубые ангелы: Роман. Почти невероятное убийство: Повесть. Охота на президента: Роман. — Москва: Эксмо, 1994. — 496 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85585-162-1

- Чингиз Абдуллаев. Лучше быть святым: Роман. Охота на человека: Роман. Правило профессионалов: Роман. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1994. — 512 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-88475-010-2

- Чингиз Абдуллаев. Игры профессионалов: Роман. В ожидании Апокалипсиса: Роман. Выбери себе смерть: Роман. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1995. — 544 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-88475-017-X

- Чингиз Абдуллаев. Игры профессионалов: Роман. В ожидании Апокалипсиса: Роман. Правила логики профессионалов: Повесть. — Москва: Эксмо, 1995. — 480 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85585-177-X

- Чингиз Абдуллаев. Уйти и не вернуться: Роман. Мое прекрасное алиби: Повесть. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1995. — 480 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-88475-024-2

- Чингиз Абдуллаев. Заговор в начале эры: Роман. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1995. — 480 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-88475-025-0

- Чингиз Абдуллаев. Закон негодяев: Роман. Правила логики: Рассказы. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1995. — 448 с. — 75 000 экз. — ISBN 5-88475-034-X

- Чингиз Абдуллаев. Кредо негодяев: Роман. Любить и умирать только в Андорре: Повесть. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1995. — 448 с. — 75 000 экз. — ISBN 5-88475-053-6

- *Чингиз Абдуллаев. Мрак под солнцем: Роман. — Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1995. — 416 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-88475-038-2

- *Чингиз Абдуллаев. Взгляд Горгоны. Опрокинутая реальность: Повесть, роман.- М.: Астрель[и др.], 2008. - 335 с. - (Золотая коллекция). - ISBN 978-5-17-051265-2

- *Чингиз Абдуллаев. Мрак под солнцем: Роман. — М: ЭКСМО, 2010. — 382 с. — 100 000 экз. — ISBN 978-5-699-40791-0

- *Чингиз Абдуллаев. Путь воина: Роман. — М: АСТ, 2008. — 495 с. — (Русский хит). — ISBN 978-5-17-050617-0

- *Чингиз Абдуллаев. Резонер: Роман. — М: АСТ, 2008. — 316 с. — ISBN 978-5-17-052102-9

- *Чингиз Абдуллаев. Отрицание Оккама: Роман. — М: ЭКСМО, 2008. — 320 с. — ISBN 978-5-699-26001-0

- *Чингиз Абдуллаев. Покушение на власть. Субъект власти. Атрибут власти. Объект власти: Роман. — М: АСТ, 2008. — 543 с. — ISBN 978-5-17-051262-1

- *Чингиз Абдуллаев. Смерть на холме Монте-Марио: Роман. — М: ЭКСМО, 2010. — 251 с. — (Маэстро детектива). — ISBN 978-5-699-41126-9

- *Чингиз Абдуллаев. Срок приговоренных: Роман. — М: ЭКСМО, 1998. — 512 с. — (Вне закона). — ISBN 5-04-001682-4

*Чингиз Абдуллаев. Этюд для Фрейда: Роман. — М: ЭКСМО, 2007. — 284 с. — ISBN 978-5-699-24888-9

Алиев, Сабир Али оглы

Дата рождения 27 июня 1928

Место рождения Шуша, Азербайджанская ССР

Дата смерти 27 июля 1977(1977-07-27) (49 лет)

Место смерти Шуша Азербайджанская ССР

Сабир Али оглы Алиев (азерб. Sabir ?li oglu ?liyev; 27 июня 1928, Шуша, Азербайджанская ССР — 27 июля 1977, Шуша, Азербайджанская ССР) - азербайджанский врач, судебно-медицинский эксперт и поэт. За заслуги в области отечественного здравоохранения, 2 июня 1977 года был награждён почётным званием "Отличника Здравоохранения".

Биография

Родился 27 июня 1928 года в городе Шуша — колыбели азербайджанской культуры. Окончил среднюю музыкальную школу в родном городе. В 17 лет приехал в Баку и поступил в Азербайджанский медицинский институт на факультет судебно-медицинской экспертизы. По окончании института получил направление в Агдам. Затем работал в городах Физули, Жданов (Бейлаган), Агджабеди, Сумгаит, в бакинском посёлке Сарай, Шуше, Кубатлы и Лачине. Был начальником управления по здравоохранению города Шуша.

Во время работы в Бейлагане был назначен судебно-медицинским экспертом, по делу о трагической гибели знаменитой азербайджанской хлопкоробки-механизатора Севиль Газиевой. 2 июня 1977 года, уже будучи тяжело больным, находясь в Шушинской больнице, за заслуги в области отечественного здравоохранения, получил почётное звание "Отличника Здравоохранения". Награждён множеством похвальных грамот и премий. Умер 27 июля 1977 года, в городской больнице города Шуша, ровно через месяц после того, как справил свой 50-летний юбилей.

Творчество

С юношеских лет писал стихи на азербайджанском языке, которые часто публиковались в местных газетах, литературных альманахах и сборниках. Творчество поэта-врача Сабира Алиева нашло также своё отражение в книге (методическое пособие) Аббаса Сулейманлы - "Моя Родина - Азербайджан" (азерб. Ana V?t?nim - Az?rbaycan) а также в двухтомнике "Песни Шуши" (азерб. Susa n?gm?l?ri).

Стихи

- Приходит весна (азерб. Yaz g?lir) - 21.03.1948, Баку;

- Газель (азерб. Q?z?l) - 10.08.1949, Шуша;

- Шуша (азерб. Susa) - 14.12.1948, Шуша;

- Ты сделал свой выбор? (азерб. Seçmis?n mi s?n?) - 1949, Шуша;

- Знает ли? (азерб. Bil?r mi) - 1949, Шуша;

- Твои глаза (азерб. Gözl?rin) - 27.09.1949, Баку;

Алмас Илдырым

Дата рождения 24 марта 1907

Место рождения Баку, Азербайджан

Дата смерти 14 января 1952 (44 года)

Место смерти Элазыг, Турция

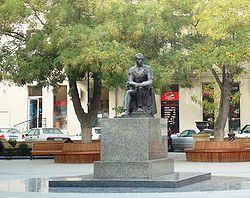

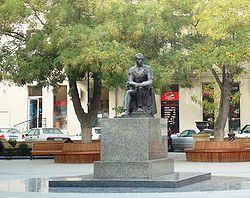

Алмас Илдырым(наст. имя и фамилия — Илдырым Алмасзаде; 24 марта 1907, Баку, Азербайджан — 14 января 1952, Элязыг, Турция) — азербайджанский поэт-эмигрант. Родился 24 марта 1907 года в городе Баку, в пригородном селении Гала. Рассказывают, когда он появился на свет, то вначале засмеялся, а потом заплакал… Может быть, это всего лишь вымысел, не знаем. Ясно одно: сегодня его имя можно смело произносить рядом с именами таких известных поэтов Азербайджана, как Гусейн Джавид, Джафар Джаббарлы, Микаил Мушфиг. В пригороде Баку, в Шувелане, усилиями родственников воздвигнут памятник А. Илдырыму. Он тосковал по Родине. И он вернулся на Родину. Пусть даже обелиском…

Алмас Илдырым(наст. имя и фамилия — Илдырым Алмасзаде; 24 марта 1907, Баку, Азербайджан — 14 января 1952, Элязыг, Турция) — азербайджанский поэт-эмигрант. Родился 24 марта 1907 года в городе Баку, в пригородном селении Гала. Рассказывают, когда он появился на свет, то вначале засмеялся, а потом заплакал… Может быть, это всего лишь вымысел, не знаем. Ясно одно: сегодня его имя можно смело произносить рядом с именами таких известных поэтов Азербайджана, как Гусейн Джавид, Джафар Джаббарлы, Микаил Мушфиг. В пригороде Баку, в Шувелане, усилиями родственников воздвигнут памятник А. Илдырыму. Он тосковал по Родине. И он вернулся на Родину. Пусть даже обелиском…

Обучение

Начальное образование получил в школе «Иттихад» («Единение»), затем, окончив гимназию, в 1925 году Алмас Илдырым успешно выдержал экзамен на отделение восточной литературы Бакинского университета, но вскоре был отчислен, так как в его анкете в графе «сословие» значилось: «отец — купец». Для молодого Алмаса это был первый удар судьбы. А ведь ему тогда было всего восемнадцать лет.

Поэт-патриот

Всю свою жизнь поэт боролся за свободу, справедливость и независимость Азербайджана. Это стало смыслом всей его жизни.

Он посещал Общество азербайджанских пролетарских писателей, создавал стихи, в которых пытался выразить свое отношение к происходящим в стране событиям, к самой действительности, полной противоречий, к суровой атмосфере неутихающей классовой борьбы.

Мотивы его стихов, содержащих намеки на «тяжелые дни», вызвали резкую отповедь критиков, стоявших на страже «интересов пролетариата».

Его обвиняли в том, что он пишет «траурные элегии» в то время, когда надо было воспевать успехи пролетарской революции.

Ссылки и гонения

В 1927 году в Баку Алмас Илдырым написал замечательное стихотворение «О, горы!», которое было опубликовано в Турции. Для того времени напечатать стихи во враждебной Советскому Союзу стране приравнивалось к предательству. Алмас был сослан на Северный Кавказ. И это был ещё один удар судьбы. (в 1927 году Турция не могла быть враждебной СССР государству хотя бы потому что оба государства испытали иностранную интервенцию Антанты и у них были договора о взаимопомощи — Московский и Карсский.).

Живя в Дагестане, А.Илдырым выступал со смелыми стихами на страницах газеты «Дагыстан фугарасы», а также проявил себя как профессиональный журналист. Там же в 1930 году вышла в свет его книга под названием «Когда поют горы». Однако стихи Алмаса посчитали контрреволюционными и тираж полностью изъяли. Единственный экземпляр конфискованных стихов А.Илдырыма, сохраненный ныне покойным профессором Аббасом Замановым, находится в Государственном архиве литературы и искусства им. С.Мумтаза.

Вскоре Алмаса Илдырыма сослали в Туркмению. В Ашхабаде он был назначен директором школы, в которой обучались дети турок, приехавших с Кавказа и из Ирана.

В 1933 году Алмас Илдырым, с семьей присоединившись к торговому каравану, держит путь в соседний Иран, где из Тегерана направляется в Мешхед. Но по дороге пограничники арестовывают его и держат в тюрьме целых 25 дней…

Не выдержав столь тяжелых испытаний, поэт решает переехать в Турцию, где он прожил в общей сложности 17 лет. Поэт сотрудничал с турецкими печатными изданиями, разъезжал по городам и селам, собирая и записывая народные песни, многие из которых впоследствии вошли в книгу «Гара дастан».

Творчество

Первая книга стихов А. Илдырыма вышла в Турции в 1936 году. Она называлась «Незаглушенный голос».

Спустя более чем полвека, в 1990 году в Баку увидела свет его книга, которая называлась так — «Оказавшийся на чужбине сын Азербайджана Алмас Илдырым и его стихи». В неё вошли 18 его произведений.

В 1994 году благодаря титаническим усилиям директора Государственного архива литературы и искусства им. С.Мумтаза Маарифа Теймурова, вышла в свет книга поэта «Гара дастан». Маарифа Теймуров в течение многих лет по крупицам собирал произведения поэта, печатавшиеся в Баку, Ашхабаде, Турции, Иране, Германии и других странах мира. Этот поиск продолжается и ныне, при содействии родственников поэта, писателей и просто поклонников его поэзии.

Смерть поэта

Умер Алмас Илдырым 14 января 1952 года в Турции, в городе Элазыг.

Волею судьбы его сын, живший в Стамбуле, в 1993 году приехал в Баку, гостил у родственников и неожиданно скончался. Он был похоронен в Шувелане.

Всю свою жизнь Алмас Илдырым мечтал вернуться на Родину. И вернулся благодаря своим замечательным стихам. Сегодня именем Алмаса Илдырыма названы улица и школа, художники пишут его портреты, композиторы сочиняют песни на его стихи.

О его жизни и творчестве был снят в Азербайджане документальный фильм. Президент Азербайджана Ильхам Алиев включил в список готовящихся к изданию книг «Золотого фонда Азербайджана» стихи Алмаса Илдырыма.

Анар

Дата рождения 14 марта 1938

Анар (Анар Расул оглу Рзаев; родился 14 марта 1938 года) — азербайджанский писатель (фантаст), режиссёр и сценарист.

Анар (Анар Расул оглу Рзаев; родился 14 марта 1938 года) — азербайджанский писатель (фантаст), режиссёр и сценарист.

Биография

Родился в семье поэтов. Его отец Расул Рза и мать Нигяр Рафибейли были признанными в стране поэтами. В 1945 году поступил в музыкальную школу имени Бюльбюля и в 1955 году окончил её в отличием. В том же году поступил на филологический факультет Азербайджанского Госудасртвенного Университета. Окончил АГУ в 1960 году, также окончил Высшие сценарные курсы в Москве в 1964, Высшие режиссёрские курсы в Москве.

В 1991 году был избран председателем Союза писателей Азербайджана.

С 1995—2000 годы являлся действительным членом Милли Меджлиса АР.

Творчество

Перу Анара принадлежит ряд интересных произведений, затрагивающих в основном проблемы современности. В своих книгах он старается раскрыть образ современного ему человека, показать, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, как традиционные понятия и менталитет влияет на жизнь людей.

Одно из самых известных и злободневных произведений писателя — «Шестой этаж пятиэтажного дома» — повествует о взаимоотношениях разведенной женщины и юноши из «хорошей семьи». Против их отношений выступают все — семья юноши, общество, друзья. В этой тяжёлой ситуации они пытаются не потерять себя, но порой обстоятельства слишком давят на них.

Другими не менее интересными произведениями писателя являются «Комната в отеле», «Юбилей Данте», «Я, Ты, Он и телефон» и другие.

Библиография

- *Анар. Цейтнот: Повесть. Рассказы. Эссе. — М: Известия, 1989. — 544 с.

- *Анар. Шестой этаж пятиэтажного дома.- М: Советский писатель, 1988. - 541 с. - ISBN 5-265-00350-9

- *Анар. Круг. — М: Известия, 1973. — 520 с.

Аракелов, Роберт Кароевич

Дата рождения 1937 год

Место рождения Баку

Страна  Азербайджан

Азербайджан

Роберт Кароевич Аракелов (р.1937) — азербайджанский математик и писатель-памфлетист армянского происхождения. Автор пропагандистского памфлета «Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны».

Биография

Сын выходца из Нагорного Карабаха; родился и большую часть жизни провёл в Баку. Женился на этнической азербайджанке. Родной язык — русский.

Математик по образованию, кандидат наук. Был заведующим отделом НИИ Научно-технической информации, для директора которого написал сначала кандидатскую, потом докторскую диссертацию. По свидетельству его ереванского коллеги] и близкого знакомого Григора Апояна:

«Сам он защитил только кандидатскую диссертацию, и единственная привилегия, которой он удостоился за все свои труды — это возможность непрерывно пьянствовать (на работе и в многочисленных командировках) с коллегой-азербайджанцем, которого он, наверное в отместку за накопившиеся обиды, поносил и третировал по-всякому, не упуская случая подчеркнуть его принадлежность к низшей расе.»

Писал стихи.

С началом антиармянских погромов в Азербайджане бежал через Туркмению в Ереван, однако устроиться там не смог, около года прожил в Степанакерте, однако и там устроиться не мог, после чего в 1991 г. вернулся в Баку и опубликовал там пропагандистский памфлет «Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны», изданный стотысячным тиражом. В 1995 г. опубликовал вторую книгу в том же духе — «Карабахская тетрадь», на этот раз тиражом 1000 экземпляров]. В 90-е гг., будучи на пенсии, преподавал математику, часто выступал по бакинскому телевидению. В 2005 г. опубликовал открытое письмо жителям Нагорного Карабаха с призывом принять участие в происходивших в Азербайджане парламентских выборах.

Книги

Обе книги построены по мемуарному принципу: как описание виденного автором в Армении и Карабахе, перемежающееся его собственными размышлениями и обобщениями. Ключевая мысль — о пагубности «армянского национализма» и «сепаратизма», в которых автор видит главный и единственный источник Карабахского конфликта. Британский журналист, правозащитник и специалист по межнациональным конфликтам в бывшем СССР Том де Ваал отмечает его первую книгу как образец выходившей во время конфликта низкопробной пропагандистской литературы:

«В образовавшуюся брешь с обеих сторон хлынули армии агитаторов и памфлетистов, которые занялись производством на свет трудов под названием: 'Карабах: виновники трагедии хорошо известны' и других опусов в подобном духе.»

Оценки и критика

В альманахе «Лебедь» за 2005 г. была помещена статья Григора Апояна, посвященная Аракелову. Обвиняя Аракелова в «предательстве», он объясняет это «безвыходными обстоятельствами», в которых по его мнению оказался автор и стать выше которых ему не хватило «величия души». Вместе с тем они отмечает внутреннюю чуждость Аракелова армянской культуре. Он также обвиняет Аракелова в перенесении на армянский народ своего собственного расизма в отношении азербайджанцев:

«Копаясь в исторических книгах и выискивая свидетельства героических деяний своих далеких предков, к которым он фактически уже не имел никакого отношения, (…) он жаждал лишь подтверждения своей собственной исключительности, своей принадлежности к выдуманной им самим высшей расе. (…) Позже, переметнувшись на другую сторону, он попытался это свое гадкое качество приписать всему армянскому народу.»

Основную мысль книг Аракелова — обвинение армянских националистов в стремлении к воссозданию «Великой Армении» — Апоян считает полностью надуманной, называя идею Великой Армении «мыльным пузырем, раздутым бакинскими политтехнологами исключительно для внутреннего пользования»..

Азербайджанские СМИ характеризуют Аракелова как «мужественного и честного армянина», «во многом искупившего своим единоличным гражданским мужеством национальный позор Армении». Бакинский профессор-нефтяник Чапай Али оглы Султанов перечисляет «своего однокашника» Аракелова в ряду «людей, которые объективно оценивали армянство» наряду с В. Л. Величко, Е.Лигачевым, Ж. де Малевиллом «и многими, многими другими»

Аухади Марагаи

Аухад ад-Дин (или Рукн ад-Дин) ибн Хусейн Аухади? (Авхеди) Марагаи? (Исфахани?) (1274/1275—1337/1338) — персидский поэт-суфий. Родился в Мараге (Иранский Азербайджан), однако его отец был выходцем из Исфахана, и сам поэт провёл там бо?льшую часть жизни, поэтому известен и как Исфахани. Среди его творчества, в основном на литературном персидском языке (дари), есть также три газели на «исфахани» — диалекте Исфахана . Первоначально писал под псевдонимом Сафи, имя Аухади получил после того, как стал учеником известного суфийского шейха и поэта Аухад-ад Дина Кермани.

Диван Аухади содержит более 8000 стихов; в нём представлены почти все жанры персидской поэзии — касыда, газель, рубаи и тарджи’банд. Многие из газелей посвящены монгольскому правителю Ирана ильхану Абу Саиду (1316—1335) и его визирю Гийяс ад-Дину Рашиди, сыну Рашид ад-Дина. Из двух поэм Аухади одна, Дах-нама (1307), написана для Ваджих ад-Дина Юсуфа, внука знаменитого учёного Насир ад-Дина ат-Туси; другая, Джам-е джам («Чаша Джамшида», 1333), подражающая «Саду истины» Санаи, посвящена ильхану Абу Саиду. Название поэмы восходит к одному из сюжетов иранской мифологии — чаше легендарного царя Джамшида, в которой отражалось всё, происходящее в мире. «Чаша Джамшида», в которой отражены как мистические воззрения, так и социальные и этические проблемы, считается лучшим произведением Аухади. Поэма пользовалась значительной популярностью на родине поэта. В Мераге, где похоронен Аухади, сохранилась его гробница.

Ахмедзаде, Зульфугар

Зульфугар Ахмедзаде (азерб. Zülfüqar ?hm?dzad?; 1898—1942) — талышский поэт, общественный и политический деятель. Родился в 1898 году в селе Пенсар (Бакинская губерния Российской империи, ныне Астаринский район Азербайджана). Обучался вначале в медресе, где начал писать стихи религиозной тематики в жанре «мерсиййе», затем в русской школе в родном селе.

Поддержал большевиков, в 1920—1937 годах занимал ряд правительственных должностей, в частности возглавлял исполком родного Астаринского района Азербайджанской ССР, затем исполком Ведийского района Армянской ССР. Вступил в конфликт с руководителем (первым секретарём ЦК коммунистической партии) Азербайджана Багировым, в 1937 году репрессирован, осуждён на 5 лет лишения свободы. Не дожил до окончания срока и после тяжелой, продолжительной болезни скончался в больнице города Мариинска Кемеровской области 9 июня 1942 года.

Автор многих стихотворений и поэм на талышском, азербайджанском и других языках, среди которых особенно известны поэмы «Толоши жимон» («Жизнь Талыша», 1931 год, на талышском), «Даварда ружон» («Прошедшие дни», на талышском) и «Арктика дастаны» (на азербайджанском).

Сторонник талышской автономии. Наиболее видный талышский общественный деятель тридцатых годов. Один из создателей современного талышского литературного языка.

Ахмедзаде перевел на талышский язык произведения классиков русской и мировой литературы, написал учебники и учебные пособия по талышскому языку для начальной школы.

Ахундов, Мирза Фатали

Дата рождения 30 июня 1812

Место рождения Нуха

Дата смерти 10 марта 1878 (65 лет)

Место смерти Тифлис

Жанры Стихи, поэма

Мирза Фатали Ахундов (Ахундзаде) (азерб. Mirz? F?t?li M?h?mm?dtag? oglu Axundov (Axundzad?), полное Мирза Фет Али-бек Гаджи Алескер оглы Ахундов; 30 июня 1812, Шеки — 10 марта 1878, Тифлис) — азербайджанский писатель-просветитель, философ-материалист и общественный деятель; основоположник реализма в азербайджанской литературе, зачинатель азербайджанской драматургии; полковник.

Ранние годы

Мирза Фатали Ахундов родился 30 июня 1812 года в Нухе (ныне Шеки) в семье крупного ахунда. Его отец — Мирза Мамед-Таги в 1811 году в торговых целях прибыл из персидского Азербайджана в Нуху, где женился на племяннице известного в городе духовного лица — ахунда Гаджи Алескера. После рождения сына семья переехала в Иран. Когда Фатали исполнилось семь лет мать развелась с мужем и переехала к дяде, который в 1825 году вместе с Мирзой Фатали переехал в Нуху. Гаджи Алескер, ставший для него «вторым отцом», учил мальчика Корану, арабскому и персидскому языкам, а также средневековым восточным наукам. Отправившись в святую Мекку Гаджи Алескер оставил Мирзу Фатали в Гяндже у учёного Моллы Гусейна, который стал преподавать будущему писателю арабскую логику и другие науки. Среди преподавателей медресе, где в 1832 году учился Ахундов, был азербайджанский поэт Мирза Шафи Вазех, который познакомил будущего писателя с западной светской мыслью и помешал ему сделать религиозную карьеру. Впоследствии Мирза Фатали Ахундов вспоминал:

«Это был тот самый Мирза Шафи, о жизни и талантливости стихов которого много писалось в Германии. Однажды он спросил меня: "Какую цель преследуешь изучением наук?" Я ему ответил, что хочу быть моллой. Тогда он сказал мне: "Неужели и ты хочешь стать лицемером и шарлатаном?.. Не трать попусту свою жизнь среди этой черни. Найди себе другое занятие.»

По возвращении Гаджи Алескера Ахундов в 1833 году поступает в казённое училище, а через год переезжает в Тифлис, где поступает на государственную службу в канцелярию Главноуправляющего гражданской, а впоследствии и военной частью Кавказа в качестве переводчика восточных языков, где он проработал до конца жизни.

Государственная служба

1 ноября 1834 года Главноуправляющим в Грузии генерал-адъютантом бароном Розеном «как хорошо обученный языкам: арабскому, персидскому, турецкому и татарскому, назначен временно для занятий по Гражданской канцелярии Его Величества в помощь к штатным переводчикам».

В 1837 году состоял при Главноуправляющем Грузией генерал-адъютанте бароне Розене в Абхазской экспедиции. Участвовал в высадке десанта на мыс Адлер.

В марте 1840 года по предписанию Тифлисского военного губернатора командирован в Гурию в качестве переводчика при Генерального штаба капитане Немировиче-Данченко для определения совместно с турецким комиссаром демаркационной границы со стороны Турции. 15 декабря 1840 года Мирза Фатали Ахундов был утверждён штатным письменным переводчиком восточных языков Учреждения для управления Закавказским краем.

2 февраля 1842 года Главноуправляющим Закавказским краем генералом от инфантерии Головиным был командирован с капитаном I ранга Путятиным в Астрабадский залив для прекращения набегов туркменских племен на персидские провинции Астрабад и Мазендеран. За «отлично-усердную службу» 2 октября 1842 года произведен в прапорщики.

1 марта 1846 года переведен письменным переводчиком в Канцелярию наместника кавказского. 30 июня 1846 года «за отлично-усердную службу» произведен в подпоручики. 26 июля 1846 года разрешено принять и носить пожалованный персидским шахом орден Льва и Солнца 3-й степени с алмазными украшениями.

По воле Наместника кавказского светлейшего князя М. С. Воронцова с 4 ноября 1848 года по 7 марта 1849 года был командирован в Персию для сопровождения генерал-лейтенанта Шиллинга, отправленного «с кабинетным письмом Государя Императора к Его Величеству Насреддин-шаху по случаю вступления его на престол».

10 марта 1850 года «Всемилостивейше награждён чином поручика». 19 августа 1852 года произведен в штабс-капитаны. 30 декабря 1854 года произведен в капитаны.

12 июля 1856 года по представлению командира Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютанта Муравьева за отлично-усердную службу, а также «за отличие в делах против неприятеля в продолжение кампании минувшего 1855 г. в Азиатской Турции, Всемилостивейше пожалован орденом Святого Станислава 3-й степени».

16 сентября 1857 года на основании манифеста от 26 августа 1856 года получил учреждённую в память войны 1853—1856 гг. светло-бронзовую медаль на Георгиевской ленте.

С 5 ноября 1857 года по 5 октября 1858 года по приказу наместника кавказского был прикомандирован к действительному статскому советнику Коцебу, члену Совета Главного Управления Закавказского края на период проведения ревизии губернских и уездных учреждений Эриванской губернии.

В связи с преобразованием Канцелярии наместника кавказского, 31 декабря 1858 года был назначен письменным переводчиком в Главное управление наместника кавказского.

«За отлично-усердную службу» 10 января 1859 года удостоен ордена Святой Анны 3-й степени. По представлению и.д. наместника кавказского 31 декабря 1861 года произведён в следующий чин майора милиции. С апреля 1864 года член Кавказской археографической комиссии.

Высочайшим приказом по военному ведомству от 15 октября 1864 года назначен состоять при Кавказской армии с оставлением в занимаемой должности письменного переводчика Главного управления наместника кавказского.

По представлению наместника кавказского Великого князя Михаила Николаевича 12 января 1866 года удостоен ордена Святого Станислава 2-й степени. 26 ноября «за труды по Археографической комиссии» всемилостивейше пожалован бриллиантовым перстнем.

В связи с преобразованием Главного управления и Совета наместника кавказского 1 января 1868 года назначен переводчиком по Департаменту Главного управления. 27 апреля разрешено принять и носить пожалованный шахом персидским орден Льва и Солнца 2-й степени со звездой. 25 декабря по ходатайству наместника кавказского Великого князя Михаила Николаевича «Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать чин подполковника милиции».

Высочайшим приказом по военному ведомству 5 апреля 1869 года назначен был состоять при Кавказской армии с оставлением в должности переводчика Департамента Главного управления наместника кавказского и по милиции.

Высочайшим приказом по иррегулярным войскам от 23 января 1873 года произведен «за отличие по службе» в полковники милиции с оставлением при Кавказской армии и в должности переводчика Департамента Главного управления наместника кавказского.

Высочайшим приказом по иррегулярным войскам от 23 января 1873 года произведен «за отличие по службе» в полковники милиции с оставлением при Кавказской армии и в должности переводчика Департамента Главного управления наместника кавказского.

По случаю упразднения должности переводчика Департамента Главного Управления 1 февраля 1875 года приказом наместника кавказского был причислен к Главному управлению наместника с сохранением содержания по означенной должности.

1 января 1876 года был назначен переводчиком VII класса Канцелярии начальника Главного управления наместника кавказского.

Скончался в 1878 году. Похоронен на территории Ботанического сада в Тбилиси.

Литературная деятельность

В 30-х гг. началась его литературная деятельность, направленная против отсталости, за просвещение, свободу и прогресс. В 1830-40-е годы Ахундовым были написаны на основе традиции классической и ашугской поэзии на персидском и азербайджанском языках ряд стихотворений — «Жалоба на время», «Поэма на смерть Пушкина» и гошмы. Первое значительное произведение — элегическая поэма «На смерть Пушкина» (1837), которая была переведена на русский язык, а затем опубликована в XI книге журнала «Московский наблюдатель».

Литературный талант Мирза Фатали Ахундова с особенной силой проявился в драматургии. В период с 1850 по 1857 годы он создаёт 6 комедий и одну повесть, в которых нашла реалистическое отражение жизнь Азербайджана первый половины XIX века — быт и нравы феодально-патриархального общества с его необузданным деспотизмом, инерцией, догматизмом:

- «Мусье Жордан, ботаник и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» (1850: первая постановка на русской сцене в переводе автора 1851, Петербург, 1852, Тифлис),

- «Молла Ибрагим Халил, алхимик, обладатель философского камня» (1850),

- «Везир ленкоранского ханства» (1850; постановка в первом азербайджанском театре, 1873, Баку),

- «Медведь, победитель разбойника» (1851),

- «Приключение скряги» («Хаджи Кара», 1852),

- «Правозаступники в городе Тебризе» («Восточные адвокаты», 1855),

- Сатирическую повесть «Обманутые звёзды» (1857)

Мирза Фатали Ахундов стал основоположником литературной критики в азербайджанской литературе. Он отстаивал принципы реализма и народности, а также выступал против натурализма и формалистического украшательства в искусстве.

Тифлисские связи

В Тифлисе Мирза Фатали Ахундов знакомится с такими азербайджанскими писателями как Аббаскули-ага Бакиханов, Исмаил-бек Куткашенский, Касум-бек Закир, а также с родоначальником новой армянской литературы Хачатуром Абовяном, и с видными грузинскими писателями и поэтами Георгием Эристави, Григолом Орбелиани, Александром Чавчавадзе, писателями-декабристами Бестужевым-Марлинским, Одоевским и другими.

Память

Именем Мирзы Фатали Ахундова названы:

Награды

Российские:

Св. Станислава 3-й степени (1856)

Св. Анны 3-й степени (1859)

Св. Станислава 2-й степени (1866)

Персидские:

Льва и Солнца 3-й степени с алмазными украшениями (1846)

Льва и Солнца 2-й степени со звездой (1868)

Турецкие:

Меджидие 4-й степени (1864)

Имел светло-бронзовую медаль на Георгиевской ленте в память войны 1853—1856 гг., а также Крест за службу на Кавказе.

Семья

Был женат на Туби ханум, дочери ахунда Алескера.

Имел четырёх детей:

Дочь Сейра, родившаяся 16 февраля 1849 года; сын Рашид бек, родившийся 28 января 1854 года; дочь Ниса ханум, родившаяся 18 декабря 1856 года и сын Адил бек родившийся 16 августа 1859 года.

Библиография

- *Ахундов Мирза Фатали. Избранные произведения. - Баку, 1987. - 294 с.

Ашуг Алескер

Дата рождения 1821 год

Место рождения село Агкилиса, магал Гокча, Эриванское ханство

Дата смерти 1926 год

Место смерти Эривань

Страна Азербайджан

Ашуг Алескер (азерб. As?q ?l?sg?r), имя при рождении Алескер Алимамед оглы, (1821, Агкилиса Эриванского ханства, (нынешнее название Азат, Армения) — 1926, Агкилиса) — один из самых знаменитых азербайджанских ашугов-сказителей XIX — начала XX веков.

Ашуг Алескер (азерб. As?q ?l?sg?r), имя при рождении Алескер Алимамед оглы, (1821, Агкилиса Эриванского ханства, (нынешнее название Азат, Армения) — 1926, Агкилиса) — один из самых знаменитых азербайджанских ашугов-сказителей XIX — начала XX веков.

Биография

Учителем Алескера был ашуг Алы. Ашуг Алескер возглавлял ашугскую школу. Он писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе.

Репертуар Ашуга Алескера состоял из множества классических дастанов и ашугских напевов, суть которых заключалась в описании тяжёлой доли рабочего люда, революционных событиях 1905 года, реалистических сценах крестьянской жизни и красоте природы. Российский поэт и прозаик Яков Полонский восторгался исполнением Ашуга Алескера.

Литература

- В. Кривоносов: «Ашуги Азербайджана», журнал «Советская музыка», 1938, №4;

А. Мирахмедов: Избранное, Баку, 1963, в сборнике: «Антология азербайджанской поэзии», том I.

Б

Бакиханов, Аббас Кули Ага

Дата рождения 21 июня 1794

Место рождения Бакинское ханство, с. Амираджаны

Дата смерти 31 мая 1847 (52 года)

Место смерти Вади-Фатима

Аббас-Кули-ага Бакиханов (азерб. Abbasqulu aga Bak?xanov, также известный под литературным псевдонимом Кудси? (азерб. Qüdsi, «чистый», «благородный») — азербайджанский учёный и писатель. Писал на фарси и русском языке. Полковник (1842). Старший брат генерал-лейтенанта Джафар Кули Ага Бакиханова.

Аббас-Кули-ага Бакиханов (азерб. Abbasqulu aga Bak?xanov, также известный под литературным псевдонимом Кудси? (азерб. Qüdsi, «чистый», «благородный») — азербайджанский учёный и писатель. Писал на фарси и русском языке. Полковник (1842). Старший брат генерал-лейтенанта Джафар Кули Ага Бакиханова.

Он был первым азербайджанским просветителем нового типа. Его просветительская миссия, сформированная под влиянием культурных ценностей мусульманского Востока, питалась европейским и русским просветительским духом, отличаясь интересом к точному знанию и социальному прогрессу. Бакиханов является основоположником азербайджанской научной историографии, а его труд «Гюлистане-и Ирем» — первым монографическим исследованием академического плана. Произведения Бакиханова переведены на многие иностранные языки.

Ранние годы

Родился в Баку (селение Амираджа?ны), в семье бакинского хана Мирзы Мамеда. Детство провёл на Апшероне, а с 1803 года жил в родовом поместье отца в селении Амсар (вблизи Кубы?). Получил блестящее образование: обучался богословию, философии, персидскому и арабскому языкам и литературе.

Государственная служба

С 20 декабря 1819 года перводчик с восточных языков Канцелярии Главноуправляющего Грузией. Как указано в формулярном списке: «Со времени вступления в службу состоял переводчиком при командирах Отдельного Кавказского корпуса».

В 1820 году в составе отряда под командованием генерал-майора князя Мадатова участвовал в Хосрехском сражении и покорении Казикумухского ханства, за что 4 сентября 1820 года произведён в прапорщики. В том же году находился в экспедиции при полке Мустафа Хана Ширванского.

В 1823 году участвовал в описании Карабахской провинции и в комиссии по определению границы с Персией.

В 1824 году был в походе на Кавказской линии под командованием генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова.

Участвовал в войнах России с Ираном и Турцией (1826—1829).

Из формулярного списка: « в 1826 и 1827-м годах во всех делах и походах противу персиян и турок состоял при особе генерал-фельдмаршала, князя Варшавского»

С 20 июля 1826 года поручик.

14 октября 1827 года «за отличие оказанное при осаде кр. Абас Абата» произведён в штабс-капитаны.

1 января 1828 года удостоен ордена Святой Анны 3-й степени с бантом «за Сардар-Абад и Эривань».

4 августа 1828 года «за переговоры о мирных трактатах с Персиею» произведён в капитаны.

21 апреля 1829 года «за отличное усердие при взятии Кр. Ахалцыха» произведён в майоры с объявлением ему Высочайшего благоволения.

В 1831 году участвовал в Дагестанской экспедиции под командованием генерал-адъютанта Н. П. Панкратьева и «за отличие» произведён в подполковники 9 марта 1832 года. В 1842 году произведён в полковники.

Служа в Тифлисе переводчиком в канцелярии генерала Ермолова, он основательно изучает русский и французский языки.

Находясь на военной службе, он близко познакомился с видными деятелями культуры, находящимися в то время на Кавказе — с А. С. Грибоедовым, А. А. Бестужевым, Я. П. Полонским, Т. Ладо-Заблоцким, М. Ф. Ахундовым, М. Ш. Вазехом, А. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, Н. Бараташвили. Личностью и творчеством Бакиханова интересовались многие русские, польские, немецкие, французские поэты, писатели, путешествовавшие по Кавказу, — Кюхельбекер, Бестужев-Марлинский, художники В. И. Мошков и Г. Г. Гагарин, немецкий поэт Ф. Боденштедт, И. Н. Березин, К. Кох и другие. В 1833 году он путешествовал по России, Латвии, Литве и Польше. В Петербурге (1834 г.) он познакомился с великим русским поэтом Пушкиным.

В 1843 году участвовал в работе специального комитета по составлению проекта положения о личных правах высшего мусульманского сословия в Закавказье. Он известен и как журналист — редактировал персидское издание «Тифлисских ведомостей».

Полковник Аббас-Кули-ага Бакиханов скончался 31 мая 1847 года во время эпидемии холеры в аравийской пустыне между Меккой и Мединой на обратном пути из паломничества. Похоронен в общей могиле в местечке Вади-Фатима. По другой версии он умер в г. Кубе.

Награды

- Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1828)

- Орден Святого Владимира 4-й степени c бантом (1828)

- Орден Святой Анны 2-й степени с императорской короной (1829)

- Персидский орден Льва и Солнца с алмазами (1829)

Научное наследие

Бакиханов оставил богатое научное, философское и литературное наследие. Он первым предпринял попытку изложить историю литературы и науки в Азербайджане с XII по XIX в. В своих исследованиях по истории материальной и духовной культуры народов восточного Закавказья, Бакиханов сообщает ценные сведения о жизни и деятельности поэтов, ученых, теологов древнего и среднекового Ширвана и Дагестана.

«Гюлистан-и Ирем» («История восточной части Кавказа») — научное исследование, посвященное истории Азербайджана и Дагестана от древнейших времён до Гюлистанского мира (12 октября 1813 г.). Отличается широтой замысла, богатством фактического материала, непредубежденным отношением к мусульманским народам. Для написания этого труда Бакиханов использовал огромное количество сведений, почерпнутых из сочинений античных, армянских, грузинских, персидских, арабских и турецких средневековых авторов. Автор широко использовал литературные памятники и материал топонимики, нумизматики и эпиграфики. Этот труд был высоко оценён русскими и зарубежными учеными.

«Кашф аль-Караиб» («Открытие диковин») — посвящена истории открытия Америки, «Асрар ал-Малакут» («Тайны царства небесного») — посвящена защите представлений о гелиоцентрической системе мира, объяснению строения и физической природы тел солнечной системы.

«Всеобщая география» — описание физической, политической, экономической карты мира.

Литературное наследие

Художественное творчество Бакиханова не было однородным. Произведения, написанные в традициях средневековой восточной литературы, отягощены условными образами, суфийскими поэтическими символами; произведения, сюжеты которых взяты из современной жизни, проникнуты просветительскими идеями. Бакиханов был последним писателем Средневековья и в то же время первым писателем Нового времени. Этим определяется его особое место в истории азербайджанской литературы. В своем родном городе Кубе организовал литературный меджлис под названием «Гюлистан» («Цветник»). Вокруг него сгруппировались поэты и любители поэзии.

«Рияз ал Гудс» («Святые цветники») — его первое поэтическое произведение, написано на азербайджанском языке. Поэма создана под влиянием религиозно-мистической поэзии.

«Китаб-е Аскерие» («Книга об Аскере») — рассказ о взаимной любви юноши и девушки, преследуемых фанатичной средой.

«Тифлис», «Среди грузин» — стихи, представляющие собой реалистические зарисовки грузинского городского быта.

«Осёл и Соловей» — вольный перевод басни Крылова.

«Обращение к жителям Тавриза» — социальная сатира, бичующая пороки отсталой мусульманской среды.

«Мишкат аль-анвар» («Ниша светочей») — дидактическая поэма, содержащая множество наставлений и цитат из Корана и хадисов пророка, апокрифические легенды. Автор испытал на себе сильное влияние суфийских идей.

«Тахзиб-ал-Ахлак» («Исправление нравов»), «Китаб-е-Насаих» («Книга наставлений»), «Айн ал-Мизан» («Сущность весов»), «Асрар уль-мелекут» («Тайны небес»), «Кануни Кудси», — философско-этические сочинения в которых нравственное сознание и логическая способность суждения рассматриваются как продукт воспитания и образования. «Вознесение мечты» и «Европейское общество» — поэмы, написанные в Варшаве. Стихотворные рассказы и басни наставительно-дидактического характера в духе нравоучительной лирики Саади. Кыта?, рубаи, мураббе и мухаммасов на азербайджанском, персидском и арабском языках, в которых отразились этико-философские раздумья автора.

Значительную часть поэтического наследия Бакиханова составляют газели. Главные их мотивы — беззаветная преданность возлюбленной, воспевание её красоты.

Истории о Бакиханове

Одна из историй-легенд о Бакиханове, встречающаяся в исторической литературе, описывает встречу с российским императором Николаем I и его супругой, императрицей Александрой Фёдоровной. Легенда описывает, что однажды Бакиханов был приглашен на прием к императору. Николай I и его супруга были извещены заранее, что известный поэт Кавказа не пьет алкогольных напитков, так как является верующим мусульманином. Удивленная этим и возжелавшая смутить Бакиханова, императрица предположила, что она будет первой, кто предложит ему напиток. На приеме, Александра Федоровна приблизилась к поэту с бокалом вина на золотом подносе. Ошеломленный этой неожиданной честью, Бакиханов преклонил колено, поднял бокал, повернулся к императору Николаю и промолвил: — «Мой Господин предлагает мне напиток, мой Господь указал мне не пить, кому я должен быть послушен?». Будучи религиозным человеком, император ответил: — «Вашему Господу конечно». Бакиханов вернул бокал на поднос, и смущенная царица удалилась.

Память потомков

Имя Аббас-Кули-Ага Бакиханова носит институт истории Академии Наук Азербайджана, Кубинский краеведческий музей, посёлок (Сабунчинский район) и улица (Насиминский район) в Баку. В его родном селении Амираджаны установлен памятник.

Бехранги, Самед

Дата рождения 24 июня 1939

Место рождения Тебриз, Южный Азербайджан

Дата смерти 31 августа 1967 (28 лет)

Место смерти река Аракс

Страна Иран

Жанры Детская проза, эссе

Самед Бехранги (24 июня 1939, Тебриз, Южный Азербайджан — 31 августа 1967) — иранский детский писатель из Южного Азербайджана, азербайджанец по национальности, социалист по убеждениям. Получил известность благодаря своей детской книге Маленькая чёрная рыбка.

Преподавал в сельской школе с 1957 г. Помимо литературных произведений, написал немало педагогических статей и эссе, собирал азербайджанское народное творчество (в изучении фольклора ему помогал его друг Бехруз Дехгани, который после его смерти помог опубликовать ряд его работ. Перевёл на азербайджанский язык поэмы Ахмада Шамлу, Форуг Фаррохзад, Мехди Ахаван-Салес.

Поскольку в своих детских сказках Бехранги затрагивал проблемы бедности и несправедливости с позиций, близких к социалистическим, многие из этих сказок были запрещены к публикации в шахском Иране.

Утонул во время купания в реке Аракс. В его смерти обвиняли шахский режим.

Избранные произведения

- Маленькая чёрная рыбка

- Олдуз и вороны

- Тальхун

- Один персик и тысяча персиков

- Исследования проблем образования в Иране (??????? ?? ????? ?????? ?????)

В

Вагабзаде, Бахтияр Махмуд оглы

Дата рождения 16 августа 1925

Место рождения Шеки (Азербайджан)

Дата смерти 13 февраля 2009 (83 года)

Место смерти Баку

Жанры Стихи, поэма

Бахтияр Махмуд оглы Вагабзаде 16 августа 1925 года — 13 февраля 2009 года) — народный поэт Азербайджана (1984), действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана.

Биография

Родился 16 августа 1925 года в городе Шеки, Азербайджанской республики. Его произведения — лирические стихи, драмы и публикации переведены на многие языки мира. Творческий путь поэта начался со времен Великой Отечественной войны. В 1945 году он стал членом Союза писателей Азербайджана и наравне с творчеством более 40 лет преподавал в Бакинском Государственном Университете. В 1980 году стал членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана. В 60-е годы XX века азербайджанская литература смогла отдалиться от коммунистической идеологии и в произведениях литературных деятелей стал проявляться национальный дух, хотя все же эти произведения были далеки от политики. И только поэт Бахтияр Вагабзаде смог выпустить дисседентное произведение, отражавшее судьбу азербайджанского народа, земли которого были разделены между Россией и Ираном в начале XIX в. на Северный и Южный Азербайджан — поэму «Гюлюстан». За эту поэму Б.Вагабзаде подвергся преследованиям со стороны советских властей.

Более 70 стихотворных сборников и 20 поэм, 2 монографии, 11 научных работ и сотни статей принесли народному поэту почет и уважение. Автор книг «Свет в глубокие пласты», «Художник и время», «Величие в простате», «Время и я», «Тепло родного очага» и других. На его произведения ставились спектакли в театрах, снимались фильмы. Пять раз он избирался депутатом в Верховный совет народных депутатов республики, а затем был депутатом Милли Меджлиса (1995-2000).

Впервые написал кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные творческому пути С. Вургуна. На эту тему издал различные монографии. В этих работах на основе научных фактов раскрыта связь современной литературы с традициями классической азербайджанской литературы, новизна, внесенная Самедом Вургуном на развитие литературы в Азербайджане. Один из авторов двухтомника история Азербайджанской литературы.

С 1950 г. до 1990 г. работал педагогом, доцентом и профессором в Бакинском Государственном Университете (БГУ).

Бахтияр Вагабзаде — доктор филологических наук, профессор, действительный член АН Азербайджана, народный поэт Азербайджана, лауреат Государственной премии СССР, награждён высокой государственной наградой — орденом «Независимости»

Известный поэт скончался 13 февраля 2009 года в Баку и был похоронен 14 февраля на Аллее Почетного Захоронения. На церемонию прощания пришли, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде, Депутат Милли Меджлиса, известная писательница Эльмира Ахундова, народная артистка СССР Зейнаб Ханларова, посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыдж и другие.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил сожаление о кончине Бахтияра Вагабзаде и заявил, что его смерть — большая утрата для всего тюркского народа и его литературы.

Творчество

Автор сборников стихов и поэм:

- «Раздумья» (1959), «Высота»

- «Чувствую вращение земли» (1964)

- «Не хочу покоя» (1970)

- «Мугам» (1982)

- «Мы на одном корабле» (1983);- Государственная премия СССР (1984).

Библиография

- *Вагабзаде Бахтияр Махмуд оглы. Рука в руке. — Баку, 1981. — 128 с.

Вагиф, Молла Панах

Дата рождения 1717 год

Место рождения Салахлы, Гянджинское беклярбекство Ирана

Дата смерти 1797 год

Место смерти Шуша, Карабахское ханство

Жанры лирика

Молла Панах Вагиф (около 1717, Салахлы — 1797, Шуша) — азербайджанский (тюркский) поэт и государственный деятель XVIII века.

Биография

Вагиф родился в крестьянской семье в деревне Салахлы, ныне Казахский район современного Азербайджана. Он получил хорошее образование, выучил фарси и арабский язык и имел солидные познания в астрономии, математике, архитектуре, музыке и поэзии. Вагиф занимался преподавательской деятельностью в медресе при мечети (приставка «молла» к имени поэта связана с этой его деятельностью) в городе Казах, а затем в Карабахе. Учёность Вагифа получила известность далеко за пределами его родины. В народе сложилась поговорка: «Не всякий, кто учится, может стать Молла Панахом». Слава поэта дошла до правителя Карабаха Ибрагим Халил-хана, и тот пригласил Вагифа во дворец и назначил везирем (министром иностранных дел). На этом посту Вагиф проявил незаурядные способности дипломата. При его участии был заключён оборонительный союз между Карабахом, Грузией, Талышским и Эриванским ханствами против Персии. Он же был инициатором переговоров с Россией, имевших целью заручиться её поддержкой.

Летом 1795 года 85-тысячная персидская армия, которой командовал правитель Персии Ага-Мухаммед-хан Каджар, выступила из Ардебиля и двинулась в Карабах, чтобы усмирить непокорное Карабахское ханство. В конце июля 1795 года персидские войска подошли к крепости Шуша. Огромной персидской армии противостояло 15-тысячное карабахское войско. Защитники Шуши отказались сдаться и храбро обороняли крепость. Осада Шуши затянулась и, как сообщает историк Мирза Адигезаль-бек, Ага-Мухаммед шах, решив запугать Ибрагим-Халил хана, выбрал двустишие из касиды поэта Сеид-Мухаммеда Ширази, и несколько видоизменил его в соответствии с ситуацией:

«Безумец! Град камней летит с небес.

А ты в стеклянных стенах ждешь чудес.»

Здесь обыгрывается название осажденного города: Шуша по-азербайджански обозначает «стекло». Листок с этим двустишием был прикреплен к стреле, которую воины шаха запустили в крепость. Когда это письмо дошло до Ибрагим-Халил хана, он вызвал Вагифа, который тут же на обороте письма Ага-Мухаммед шаха написал:

«Меня стеклом создатель окружил,

Но в крепкий камень он стекло вложил.»

Получив письмо с этим стихом, Ага-Мухаммед шах пришёл в сильную ярость и возобновил пушечный обстрел Шуши. Однако после 33 дней безуспешной осады крепости войска шаха были вынуждены снять её и направились в Грузию.

Весной 1796 года русские войска под командованием графа Валериана Зубова пришли в Карабах. Ибрагим-Халил хан послал к Зубову посольство с богатыми дарами во главе с сыном Абульфат ханом, в которое входил и Вагиф, и изъявил покорность российской императрице. Ибрагим-Халил хану и Вагифу от имени Екатерины II преподнесли ценные подарки. Вагифу подарили посох, украшенный драгоценными камнями.

После смерти императрицы Екатерины II император Павел I отозвал русские войска с Кавказа. Воспользовавшись этим, Ага-Мухаммед шах начал новый поход на Кавказ, чтобы привести к покорности местных правителей. Так как в Карабахе был неурожай и свирепствовал голод, у Ибрагим-Халил хана не было возможности организовать сопротивление, и он в сопровождении небольшого отряда бежал из города. Город был без боя занят войсками персидского шаха. Вагиф был брошен в темницу, и на рассвете его ожидала казнь. По совпадению, в тот же вечер за какую-то провинность Ага-Мухаммед шах обещал казнить и трёх своих слуг. Однако Ага-Мухаммед шах не дожил до утра. Слуги, которым он пригрозил казнью, проникли ночью в спальню шаха и убили его.

Убийство шаха спасло жизнь Вагифа, но ненадолго: в 1797 году временно взявший власть в ханстве племянник Ибрагим-Халил хана Мухаммед-бек Джеваншир, видевший в нём преданного сторонника своего дяди, повелел убить поэта и его сына Али-бека. После убийства Вагифа дом его был разгромлен, а рукописи уничтожены.

Произведения поэта были собраны впоследствии по отдельным записям или из уст певцов. Первый сборник стихов Вагифа был издан в 1856 году М. Ю. Нерсесовым в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск). Первое наиболее полное их собрание было издано в 1945 году (русский перевод 1949 г.).

В советское время (1982 г.), на могиле поэта был воздвигнут мавзолей.

Видади, Молла Вели

Дата рождения 1709 год

Место рождения Шамкир, Азербайджан

Дата смерти 1809 год

Место смерти Икинджи Шихлы

Жанры Поэзия

Молла Вели Видади (азерб. Molla V?li Vidadi; 1709, Шамкир, - 1809, Икинджи Шихлы) - азербайджанский поэт-просветитель XVIII века.

Молла Вели Видади (азерб. Molla V?li Vidadi; 1709, Шамкир, - 1809, Икинджи Шихлы) - азербайджанский поэт-просветитель XVIII века.

Биография

Видади родился в 1709 году в городе Шамкир Гянджинского ханства. Жил в Карабахе, а затем в Тифлисе. Служил писарем у грузинского царя Ираклия II.

Творчество

Своими лирическими стихами Видади обогатил азербайджанскую поэзию, был мастером особой формы стихов с парной рифмой - "гошма".

Реалистическая лирика поэта близка к ашугской поэзии. Произведения Молла Вели Видади написаны в духе исламистского суфизма. Он критиковал междоусобные войны и феодальные жестокости. Так, в известном стихотворении «Мусибат-наме», являющемся отзвуком на убийство Гусейн хана Муштага, друга Видади, поэт передает ужасы кровопролитных феодальных распрей, клеймит невежественных и жестоких ханов, их злодейства и преступления перед народом:

Аллаху не верны, с кораном не дружны,

И шаха, что ни день, менять себе вольны...

Молла Вели Видади был близким другом известного поэта Азербайджана — Молла Панах Вагифа. Заметное место в творчестве Видади занимает его стихотворная переписка-диалог c Молла Панах Вагифом, которая содержанию напоминает состязания ашугов. В отличие от Вагифа, в произведениях которого преобладают мажорные тона, в стихах Молла Панах Видади просматривается грусть и безысходность. Пессимистические настроения поэта нашли отражение в стихотворениях «Журавли», «Послания поэту Вагифу», «Поплачешь». Считается последователем творчества Физули.

Некоторые из его газелей и гошма переведены на русский язык: «Мусаддас», «Ряд за рядом», «Там, где любви напрасно сердце ждет…». Большая заслуга в переводе произведений Молла Вели Видади принадлежит Константину Симонову:

«Мы жить не можем, смерть поправ, - как тяжко умирать!

На жизнь имея столько прав, как тяжко умирать!

Огонь любви в моей крови, тебя желаю я.

Мечтанья о тебе прервав, как тяжко умирать!»

Вургун, Самед

Дата рождения 21 марта 1906

Место рождения село Юхары Салахлы, Казахский уезд

Дата смерти 27 мая 1956 (50 лет)

Место смерти Баку, Азербайджанская ССР, СССР

Жанры стихотворение, поэма, пьеса

Самед Вургун (азерб. S?m?d Vurgun; настоящее имя Самед Юсиф оглы Векилов) (1906—1956) - азербайджанский советский поэт, драматург и общественный деятель. Первый Народный поэт Азербайджанской ССР (1956), академик Академии Наук Азербайджанской ССР (1945). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1941, 1942). Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943). Член ВКП (б) с 1940 года.

Биография

Самед Вургун родился 21 марта 1906 года, в селении Юхары Салахлы Казахского уезда ныне Казахский район Азербайджанской Республики. Когда Самеду было 6 лет, умирает его мать и он остаётся на попечении отца и бабушки по материнской линии — Айши-ханум. По окончании земской школы, в 1918 году семья переезжает в Казах, где Самед вместе со своим единственным старшим братом Мехтиханом Векиловым (1902—1975) поступают в Казахскую учительскую семинарию. Спустя время в 1922 году умирает отец, а годом позже бабушка, после чего забота о будущем поэте и его брате переходит к их двоюродной сестре Хангызы Векиловой. Первое его произведение — стихотворение «Обращение к молодёжи» вышло в печать в 1925 году в Тифлисской газете «Ени Фикир» (Новая мысль). Преподавал литературу в сельских школах Казаха, в Гяндже и Кубе. 2 года учился в Московском университете (1929—1930), затем, продолжил учебу в Азербайджанском педагогическом институте.

В 1943 году Самеду Вургуну присвоено звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР. В 1945 году он был избран действительным членом Академии наук Азербайджанской ССР.

Творчество

«Я ставлю своей творческой задачей раскрыть поэзию нашей действительности», — Самед Вургун.

Вургун.

Первая публикация Самеда Вургуна — стихотворение «Обращение к молодежи» — вышло в 1925 году в Тифлисской газете «Новая мысль». Оно было написано по случаю окончания семинарии. Первая книга поэта вышла в 1930 году — «Клятва поэта».

Особое значение в творчестве поэта занимает Великая Отечественная война. В военные годы поэт создает более 60 стихотворений, несколько поэм, в том числе поэму «Бакинский дастан». В эти годы ширится поэтическая слава С.Вургуна. Листовки со стихотворением «Партизанам Украины» были сброшены с самолета в украинские леса для поддержки партизан. В 1943 г. в Америке, на конкурсе за лучшие антивоенные произведения, стихотворение «Напутствие матери» С.Вургуна получило высокую оценку. И среди выделенных на конкурсе 20-ти лучших стихотворений мировой поэзии на военную тему, было опубликовано в Нью-Йорке и распространено среди военнослужащих. В этом же году в Баку по его инициативе был открыт Дом Интеллигенции им. Физули для проведения военных мероприятий и для встреч с фронтовиками.

Поэмы

- «Событие» (1932),

- «Мурадхан» (1933),

- «Хумар» (1933),

- «Локбатан» (1933),

- «Сельское утро» (1933),

- «Место смерти» (1934),