Хачатур Абовян — 100 лет со дня смерти

Учебник истории и пособие по географии «Открытие Америки»

Музей

С 1937 г. в Канакере, в старинном доме, где родился Абовян, был открыт его музей. Позже к дому было пристроено современное выставочное здание. В музее собраны личные вещи, редкая коллекция рукописей, книг и периодики. Перед музеем установлен памятник Абовяну.

Память

Абраам Мамиконеиц

(

арм. Աբրահամ Մամիկոնեից) (точные даты рождения и смерти неизвестны) – армянский церковный деятель и автор

VI века, духовный предводитель

Тарона. По просьбе агванского царя Вачагана III Барепашта написал «Послание Вачагану царю Агванка» и «Каноны епископа Абраама Мамиконеиц». Также сохранилось сочинение «История Ефесского собора», которое излагается от его имени. До наших дней дошла еще одна редакция «Истории», которая приписывается епископу сирийской церкви Филоксеносу из города Набовк.

Авакян, Эдуард Самвелович

Дата рождения 1927 год

Место рождения Тбилиси

Эдуа́рд Самве́лович Авакя́н (

1927,

Тбилиси) — армянский писатель, поэт и переводчик.

В

1952 году окончил филологический факультет

Ереванского государственного университета. Пишет как поэзию, так и прозу. Перевел на армянский избранные стихи

Шелли,

Петрарки, а также романы и рассказы

Джека Лондона.

Произведения

- «Бабушка-улитка»: Стихи. (Для дошкол. возраста) / Перевод с арм. Л. Мезинова; Рис. Н. Мунц, 16 с цв. ил. 27 см, Москва Дет. лит. 1980

- «Грани надежды»: Рассказы и миниатюры / 226 с 21 см, Ереван Советакан грох 1983

- «Одной жизни мало»: Ист. роман : (Об И.Эмине) : Кн. 1 и 2 / Перевод с арм. С. Авакян, М. Кузанян; Худож. С. Кузяков, 408 с ил. 20 см, Москва Сов. писатель 1988

- «Последний набат Урфы»: (Докум.-худож. повесть о героич. борьбе армян в 1915 г.) / 303 с ил. 20 см, Ереван Айастан 1990

- «Тихий закат Конда»: Рассказы :(Для сред. и ст. шк. возраста) / 348 с 20 см, Ереван Аревик 1989

Авакян, Абиг Амазаспович

Дата рождения 14 сентября 1919

Место рождения Тегеран

Дата смерти 25 января 1983 (63 года)

Место смерти Ереван

Аби́г Ади́бович (Амаза́спович) Авакя́н (арм. Աբիգ Ավագյան) (1919, Тегеран — 1983, Ереван) — армянский писатель, член Союза писателей СССР с 1949 г.

Аби́г Ади́бович (Амаза́спович) Авакя́н (арм. Աբիգ Ավագյան) (1919, Тегеран — 1983, Ереван) — армянский писатель, член Союза писателей СССР с 1949 г.

Биография

Абиг Авакян родился в Тегеране 14 сентября 1919 г. Начальное образование получил в местной армянской школе. Образование продолжил в персидской и французской школах, а также американском колледже. В 1939 г. был призван в армию и после окончания летных курсов с 1941 г. служил в иранской армии в качестве военного летчика. В 1946 г. репатриировал в Советскую Армению. В 1949 г. был принят в Союз писателей СССР. В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве. Умер в Ереване 25 января 1983 г.

Произведения

- «Южная лихорадка»

- «Жале»

- «После небес»

- «Последнее пристанище»: (Повести, роман. Вступ. ст. Г. Тамразяна), Ереван, «Советакан грох» 1982

- «О том, как все изменилось»

- «Раскаленная земля»: (Роман. Перевод с армянского А. Шахатуни и Н. Адамян), Ереван, «Айпетрат», 1956

- «Шахре-Шад, весёлый город». Рассказы. Перевод с армянского. Иллюстрации М. В. Петросян. Москва,

«Советский писатель», 1968

Аваси

Дата рождения 25 декабря 1895

Место рождения Российская империя, Тифлисская губерния

Дата смерти 22 февраля 1978 (82 года)

Место смерти Армянская ССР Ереван

Страна Армянская ССР

Аваси (25 декабря1895 — 22 февраля1978), настоящее имя Маркосян Арменак Парсамович. армянский ашуг. Один из последних представителей классического гусанского искусства, является автором многих песен, популярных в народе. Народный артист Армянской ССР.

Биография

Родился Арменак Маркосян в

1896 году в бедной крестьянской семье в селе

Айазма Цалкского района Грузии. С раннего возраста был полностью лишен зрения. После того как отец заметил, что у юного Арменака есть вокальные способности он отправил его на учение в соседнее село, где тот научился игре на сазе.

Начиная, с 12 лет начинает путешествовать с местными ашугами по селам района. Через некоторое время отец Арменака заботясь о дальнейшем музыкальном образовании сына, направляет последнего к известному ашугу соседнего села

Тифили (Его Манукян). Через два года Арменак Маркосян возвращается в свое родовое село уже известным ашугом под именем Аваси (“авас”-“желание”, “настроение”, “любовь”)

В

1929 году Аваси переселяется в город

Ахалкалаки на улицу

Клары Цеткин, где знакомится с известными музыкантами: скрипачем

Ашо Григоряном и дудукистом

Арутом Давтяном которые сыграли важную роль в его жизни. Именно здесь в

Ахалкалаки Аваси окончательно сформировался как музыкант, его имя распространилось по всей округе, со стороны людей его окружало уважение и любовь. Песни Аваси пели везде, его исполнения транслировали местные радиостанции. Впервые, произведения Аваси были опубликованы в районной газете

Ахалкалаки, затем и в республиканской газете «Советская Грузия». Песни Аваси прославляют красоту природы, женщин, усердный труд рабочего человека, так к примеру об этом он поет в песне “Джаваxкци, джанид мернем”.

В

1944 году в жизни Аваси наступает новый этап, он перебирается в

Ереван, чему посвещает песню “Поедем в Ереван” (“Гнанк Ереван”). После переезда он сразу начинает давать концерты в разных регионах и селах

Армении. Ряд его произведений (“Песни начертанные нотами” (

1947 год), “Благоуxание” (

1950 год), “Моя лира” (1961 год)и т.д) печатается печатных изданиях. В

1961 году был в

Ереване был издан сборник его песен под названием «Мазмиры», в который вошли такие известные песни как „Песня мира“, „Красивые горы Армении“, „Колхозный чабан“, „Не уходи напрасно“ и ряд других не менее известных произведений

Были известны ряд его произведений такие как «Сборник песен», «Гусан Аваси», «Северное солнце», «Молодая Армения», «Советские пол века», «Родина» и т. д. Деятельность Аваси по достоинству оценили многие исследователи его творчества, за его заслуги в музыкальной области ему было присвоено звание Народного артиста

Армянской ССР.

Прожив остаток жизни в

Ереване, Аваси умер

22 февраля 1978 года.

Творчество

За всю свою жизнь музыкантом было написано около 2000 песен, 1500 четверостиший и сочинил более 130 мелодий. Ему принадлежат сатирические песни и любовные стихотворения. Ряд песен его было посвящено времени в котором он жил, армии, Отечественной войне и

Джаваxку из которого он происходил

Агаронян, Аветис Аракелович

Дата рождения 4(16) января 1866 год

Место рождения Игдир, Российская империя

Дата смерти 20 марта 1948

Место смерти Марсель, Четвёртая французская республика

Авети́с Араке́лович Агароня́н (арм. Ավետիս Ահարոնյան; 1866, Игдир — 20 марта 1948, Марсель, Франция) — армянский беллетрист, общественный и политический деятель, первый глава первой Армянской республики. Член партии Дашнакцутюн.

Авети́с Араке́лович Агароня́н (арм. Ավետիս Ահարոնյան; 1866, Игдир — 20 марта 1948, Марсель, Франция) — армянский беллетрист, общественный и политический деятель, первый глава первой Армянской республики. Член партии Дашнакцутюн.

В 1926 г. выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.

Биография

Родился в городе

Игдир,

Эриванской губернии,

Российской империи (сейчас в составе

Турции). Учился в епархиальной школе.

1886 — окончил семинарию Геворгян в

Эчмиадзине, вёл преподавательскую работу в этой же семинарии, в школах Игдира и

Нор Баязета.

Литературная деятельность

Начал писать в

1890-х годах, главным образом мелкие

рассказы из жизни

армян-

беженцев, прибывших в

Закавказье после

сасунской резни.

В дальнейшем, под влиянием западно-европейского

символизма, написал целый ряд

пьес и

романов: «Чёрная птица», «Долина слёз» и др. Ему принадлежат также удачные

очерки и

рассказы: «В Италии», «В швейцарской деревне», «На большой дороге», «На улице» и др. Автор книги «От Сардарапата до Лозанны».

Его произведения, а особенно сборник «По пути свободы», оказали большое воздействие на армянскую общественную мысль.

Агаян, Газарос

Дата рождения 4 (16) апреля 1840

Место рождения Болнис-Хачен, Грузия

Дата смерти 20 июня (3 июля) 1911 (71 год)

Место смерти Тифлис

Газарос (Лазарь) Степанович Агаян (арм. Ղազարոս Աղայան, 4 (16) апреля 1840, Болнис-Хачен, Грузия — 20 июня (3 июля) 1911, Тифлис) — армянский писатель, педагог.

Газарос (Лазарь) Степанович Агаян (арм. Ղազարոս Աղայան, 4 (16) апреля 1840, Болнис-Хачен, Грузия — 20 июня (3 июля) 1911, Тифлис) — армянский писатель, педагог.

Биография

В

1853 г. окончил

Тифлисскую армянскую

семинарию. Работал наборщиком в типографиях Тифлиса и

Москвы. По настоянию приятелей Г. Агаян переехал для пополнения своих знаний в

Петербург, где работал в

Российской Императорской Академии наук в качестве наборщика. В

1867 г. начинает работать управляющим Эчмиадзинской типографии. С

1869 по

1870 гг. работал редактором ежемесячника «Арарат». В

1870-

1882 гг. преподавал в школах

Ахалциха,

Александрополя,

Эривани и

Шуши. Был инспектором армянских школ

Грузии и

Имеретии. Похже работал секретарем в редакции журнала «Пордз» (Опыт), активно участвовал в редактировании детского иллюстрированного ежемесячного журнала «Ахпюр» (Родник). В 1895 г. был арестован по обвинению членства в партии «

Гнчак» и сослан сначала в

Нор-Нахиджеван, а потом в Крым (

1898-

1900). После этого до конца жизни Г. Агаян находился под наблюдением царской жандармерии. В

1902 г. в мае праздновалось 40-летие литературной деятельности Г. Агаяна. В

1905 г. он участвовал в октябрьской демонстрации. Умер Г. Агаян 20 июня

1911 г. в

Тифлисе.

Сочинения

Известен как

романист, детский

писатель и собиратель

памятников народного творчества. Заслуживают внимания произведения: «Арутюн и Манвел», «Две сестры», «Анаид», «Арег Назан», «Кёр-Оглы».

Перевёл «Сказку о рыбаке и рыбке»

Пушкина.

Из публицистических работ можно отметить: «Страницу нашей новейшей истории», «Главные события моей жизни» и т. д. Агаян составил ряд

учебников армянского языка, среди которых азбука «Изучение родного языка» оставалась наиболее распространенной азбукой более 40 лет (1875-1916).

Семья

Айвазян, Агаси Семёнович

Дата рождения 23 марта 1925

Место рождения Абастумани, Грузинская ССР

Дата смерти 21 ноября 2007 (82 года)

Место смерти Ереван, Армения

Агаси Семёнович Айвазян

Агаси Семёнович Айвазян (

арм. Աղասի Այվազյան,

23 марта 1925,

Абастумани —

21 ноября 2007,

Ереван) — армянский писатель, кинорежиссёр и сценарист, а также искусный резчик по камню. Заслуженный деятель искусств

Армянской ССР (

1982).

Фильмография

- Треугольник /1967/

- Хатабала /1971/

- Айрик /1972/

- Музыка /1976/

- Багдасар разводится с женой /1977/

- Полет начинается с земли /1980/

- Лирический марш /1981/

- Заложенный фонарь /1983/

- Возрождение /1984/

- Иллюзия /1987/

- Слово /1987/

- Действие /1987/

- Тайный советник /1988/

- Глас вопиющий /1991/

Литературные произведения

Романы

Рассказы

- Болеро

- Вано и городовой

- Вывески Тифлиса

- Горе-кирпич

- Горн

- Джаджурец

- Диалог Льва Толстого с его лошадью

- Дорога для лошадей

- Евангелие от Авлабара

- И слово стало плотью

- Кавказское эсперанто

- Киракос

- Коронный номер

- Маленькое местечко рядом с Буддой

- Музыкальный звонок в доме старого интеллигента

- Наша печаль вокруг Кежо

- Наша часть реки

- Негронк

- От смерти до смерти

- Пестрая баня

- Подушка Алексана

- Помощь сатаны

- После

- Предмет всего

- Пуповина

- Путеводитель по Тифлису. 1912 год

- Разговор двух сумасшедших на вершине горы

- Рыба в кувшине

- Святая истина

- Сказка

- Скандалисты

- Смерть Бернарда Шоу

- Список

- Старая Епраксия и ее пожилой сын

- Старая тахта

- Тифлис

- Тревоги

- Ущелье

- Физиология рода

- Ходок

- Хосровадухт

- Цена обыкновенного человека

- Четыре добрые стены

- Четыре минуты катаклизма

- Чихли

- Шепот

- Я — моя мать

Айкуни, Гурген Саркисович

Гурге́н Сарки́сович Айку́ни (Գուրգեն Հայկունի) (1889, Алашкерт — 13 апреля 1966, Ереван) — армянский поэт, политик.

Первую поэму «Самуэл пастушок» выпустил в 1911, поэму «Веяние весны» в 1915. В годы первой мировой войны в армянской прессе опубликовал ряд статей, в которых писал об империалистическом характере войны, разоблачал турецкие правящие круги – организаторов геноцида армян. После Февральской революции 1917 г. занимался революционной работой среди рабочих и солдат в Тифлисе, Александрополе, Карсе, Сарикамыше. После 1917 года написал поэмы: «Пир орла», «Голгофа», «Извержение вулканов», «Титан» и «Красный дьявол». Две последние изданы также на русском языке. Айкуни перевёл на армянский язык стихи Уитмена и «Мать» Горького.

Акопян, Акоп Мовсесович

Дата рождения 3 сентября 1952

Место рождения Ашоцкий район, Армянская ССР

Акоп Мовсесович Акопян (арм. Հակոբ Հակոբյան, 3 сентября 1952 — село Цахкашен Ашоцкого района) — армянский поэт.

- 1969 — закончил среднюю школу N 1 г.Октемберяна (ныне Армавир).

- 1973 — филологический факультет Ереванского государственного педагогического института им. Х.Абовяна.

- 1973—1978 — работал учителем армянского языка и литературы.

- 1978—1991 — заведующий отделом прозы и поэзии, ответственный секретарь, заместитель главного директора, а позже директор.

- 1991—1996 — был министром культуры, спорта и вопросам молодёжи Армении.

Библиография

- *Акопян Акоп Мовсеевич. Мой мир: Стихотворения и поэмы. — М: Художественная литература, 1974. — 272 с.

Акоп (поэт)

Дата рождения 29 мая 1866

Место рождения Елисаветполь

Дата смерти 13 ноября 1937 (71 год)

Место смерти Тбилиси

Страна Армянская ССР

Ако́п Мнацака́нович Акопя́н (29 мая 1866, Елисаветполь — 13 ноября 1937, Тбилиси) — армянский советский писатель, основоположник армянской пролетарской литереатуры. Народный поэт Армянской ССР и Грузинской ССР (с 1923 года). Член РСДРП с 1904 года.

Ако́п Мнацака́нович Акопя́н (29 мая 1866, Елисаветполь — 13 ноября 1937, Тбилиси) — армянский советский писатель, основоположник армянской пролетарской литереатуры. Народный поэт Армянской ССР и Грузинской ССР (с 1923 года). Член РСДРП с 1904 года.

Родился в семье ремесленника в городе Елисаветполь (ныне Гянджа). Был исключен из гимназии за свободомыслие. Работал в Баку на нефтепромыслах чернорабочим, потом рабочим, бухгалтером, позже переехал в Тифлис и работал служащим в Тифлисском банке.

Общественная деятельность

Общественная и литературная деятельность тесно связана с революционной борьбой пролетариата. Акоп Акопян один из первых пропагандистов марксизма в Армении.

Творческая деятельность

Писать начал в 1893 году. Стихи Акопяна (сборники «Песни труда», 1906; «Революционные песни», 1907) ознаменовали рождение армянской пролетарской поэзии. Поэмы «Новое утро» (1909), «Красные волны» (1911) посвящены революционному движению в Закавказье; «Равенство» — произведение про будущее социалистическое общество, образец революционного романтизма в армянской литературе. В 1914, по примеру Горького, объединил революционных писателей, издав первые армянские альманахи: «Альбом рабочего», «Красные гвоздики». Социалистическое преобразование Армении рисует в поэмах: «Боги заговорили» (1922), «Шир-Канал» (1924), «Волховстрой» (1928), «Астхик» (1934) и другие. Широко известны его литературные воспоминания и «Воспоминания агитатора».

Переводил произведения Пушкина, Горького, Бедного и других. Стихи Акопяна переведены на русский, украинский, грузинский и азербайджанский языки.

Литература

- Луначарский А. В., А. Акопян, в его кн.: Статьи о советской литературе, М., 1958

- Саркисян Г., А. Акопян, Ер., 1956;

История армянской советской литературы, М., 1966.

Ананян, Левон Захарович

Дата рождения 13 октября 1946

Место рождения Тавуш, Армянская ССР

Левон Захарович Ананян (арм. Լեւոն Անանյան, 13 октября 1946, село Кохб, Тавушский марз, Армянская ССР) — армянский журналист и переводчик.

- Окончил Ереванский государственный университет, факультет филологии.

- Работал журналистом в ежемесячном литературно-публицистическом журнале «Гарун» в течение 25 лет.

- 1974 - стал членом Союза журналистов Армении.

- 1989 — стал членом Союза писателей Армении.

- 1990—2001 — главный редактор ежемесячного литературно-публицистического журнала «Гарун»

- 2001 — был избран председателем Союза писателей Армении. Преподаёт на факультете журналистики Ереванского государственного университета.

- Председатель общественной организации «Ноемберян», названной по названию города Ноемберян, расположенного в Тавушском марзе Армении. Заслуженный деятель культуры Республики Армения. Обладатель «Золотого пера» Союза журналистов Армении (1983). Участник II Форума переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии Ананян Левон Захарович, Досье.

Книги

Книги на армянском языке:

- 1979 — Индустриальное развитие Советской Армении.

- 1986 — Социалистическое соревнование и повышение эффективности производства.

- 1986 — Корни и крона. Проза, публицистика. “Советакан грох”, Ереван

- 1996 — Драма на сцене и на экране. Ереван

- 2004 — Тревоги. Эссе, публицистика. ”Зангак-97”, Ереван

- 2004 — Суматоха. Эссе, Ереван

- 2006 — Противостояние. Эссе. “Амараст”, Ереван

- 2006 — Сувенир. Стихи. ”Зангак-97”, Ереван

- 2006 — Противостояние. Эссе. “Амараст”, Ереван

Переводы на армянский язык:

- Рэй Бредбери. 451° по Фаренгейту. Роман. “Советакан грох”, Ереван, 1987. Пер. с англ. яз.

- Современная русская проза. Т. 1 Издво Союза писателей Армении, Ереван, 2007. Пер. с рус. яз.

- Ю. Поляков. Козленок в молоке. Роман. Издво Союза писателей Армении, Ереван, 2008. Пер. с рус. яз.

Ашот Багратуни

(год рож. неиз. – ум. около 689) — правитель Армении с 685 года, поэт-гимнограф.

Ашот Багратуни назначает своего брата Смбата спарапетом армянских войск, развернул культурно-строительскую деятельность, вёл мирную политику в отношении арабов. С 686, в связи с византийскими нашествиями, организовал оборону Армении. Однако в 689 году император Юстиниан II завоевал Армению сохранив патрические права Ашота Багратуни. В том же году Армения подвергается арабским нашествиям. Согласно Гевонду Ашот Багратуни сумел разгромить арабских захватчиков. В одной из битв он был тяжело ранен, после чего бежал в родную область Даруйк, где вскоре и скончался. Построил церковь св. Спасителя в родном городе — крепости Даруйк, в связи с чем и сочинил посвященный кресту шаракан «На возведение храма», который был канонизирован церковью. Ашот Багратуни стал первым светским автором, произведения которого были официально приняты церковью. Некоторыми древними авторами этот духовный гимн был ошибочно приписан Григору Магисторсу.

Б

Багдасар Дпир

Дата рождения 1683 год

Дата смерти 1768 год

Багдасар Дпир (Պաղտասար Դպիր) (1683 — 1768) — армянский писатель XVII—XVIII веков, писавший на грабаре.

Биография

Багдасар Дпир жил и работал в трудные для

Армении времена, в связи с чем лирика его работ традиционна по своей тематике и общему настроению, царившему тогда среди армян. Писал на

грабаре - старейшей из известных письменных форм литературного

армянского языка.

Багдасар Дпир

«И хоть ты, может, всех сильней

Но все-таки порой бывает,

Что и слабейший из людей

Тебя с презреньем попирает»

Исследователи творчества Дпира обращают внимание на его стихотворение «К мамоне», которое по содержанию оригинально для армянской поэзии той поры. Дпир задался целью разгадать, в чем власть денег, власть богатства. В стихотворении он пытался показать, как эта власть сильна, как губительна, и пишет он о

мамоне с точки зрения народной морали, отказывающей этому страшному божеству в почестях, которые щедро воздают ему богачи. Несмотря на то, что его стихи, также как и стихи его ученика

Петроса Капанци, не всегда были доступны простолюдину, некоторые из них сложились в песни и распевались в народе, чему во многом способствовала музыкальность его стихов и музыка к песням.

Балаян, Зорий Айкович

Дата рождения

10 февраля 1935

Место рождения

Степанакерт,

НКАО,

АзССР,

СССР

Образование

1957 — окончил среднюю школу.

1963 — окончил

Рязанский медицинский институт

Трудовая деятельность

1963—

1973 — работал врачом на

Камчатке

С

1974 года живёт в

Ереване

1975 — работает собственным корреспондентом «

Литературной газеты»

1967—

1970 — совершил путешествие на самодельной лодке по рекам и морям

Азии и

Европы, преодолел 32 тыс. км.

1989 — был избран депутатом Национального Совета

НКАО. Был народным депутатом

СССР и народным депутатом

НКР

Сопредседатель Международной экологической организации «Байкальское движение»

В

1993 году подписал

«Письмо 42-х».

Политические взгляды

Особую известность Зорию Балаяну принесло эссе «Очаг», посвященное истории Армении, и изданное отдельной книгой в 1981 г. В эссе, в частности, подчеркивалась армянская идентичность

Нагорного Карабаха и армянская историческая принадлежность

Нахичевани. Согласно Томасу де Ваалу, среди важнейших памятных мест на этом маршруте он провокационно указал азербайджанский анклав Нахичевань и реку Аракс, протекающую по южной границе Азербайджана. «Я встретил восход на берегу Аракса. Мы беседовали с армянской рекой по-армянски», писал З. Балаян. И хотя книга была написана в догорбачевскую эпоху, Балаян называл турок — в том числе и азербайджанцев — «врагами» и России и Армении. Книга вызвала бурю протестов в Азербайджане — на что автор, по мнению де Ваала, и рассчитывал.

Сабир Рустамханлы,

Мирза Ибрагимов и другие видные представители интеллигенции Азербайджана опубликовали в республиканской печати статьи, в которых выразили свое возмущение.

Впоследствии З. Балаян стал одним из лидеров карабахского движения. В качестве такового, он вместе с поэтессой

Сильвой Капутикян 26 февраля 1988 г (вскоре после постановления Облсовета НКАО о воссоединении с Арменией) встречался с

Михаилом Горбачёвым, надеясь уговорить его разрешить карабахский вопрос.

В

1993 году подписал «

Письмо 42-х».

Согласно Томасу де Ваалу, Зорий Балаян являлся одним из главных идеологов движения за присоединение Карабаха к Армении и придерживается националистических взглядов. В интервью, данном в 2000 году, он убежденно выстроил в цепь доказательств существования пантюркистской угрозы столь разные события, как геноцид армян 1915 года, правление азербайджанского президента Алиева и недавнее убийство в Стамбуле двух британских футбольных болельщиков фанатами турецкой команды

Обвинения Азербайджана

3 июля

1994 года, в результате диверсии в

Баку в поезде

метро между станциями «

28 Мая» и «

Гянджлик» погибли 13 и были ранены 42 человека. По факту террористического акта был арестован член лезгинской национальной организации

Садвал,— Азер Асланов. В 1998 году, на суде по делу о взрывах в Бакинском метро 3 июля 1994 года, подсудимый Азер Асланов показал, что находясь в армянском плену он получил указание от Зория Балаяна провести этот теракт. В связи с этим, постановлением азербайджанского суда в отношении Балаяна было возбуждено уголовное дело. В 1999 году на основе представления Генеральной прокуратуры Азербайджана Интерпол объявил З. Балаяна в международный розыск как особо опасного преступника.

Однако в 2001 году Интерпол, рассмотрев вопрос, исключил Зория Балаяна из списка разыскиваемых лиц. Генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобл, отметил что дело «имеет преобладающий политический характер и подпадает под статью 3 Устава Интерпола, согласно которой организации строго воспрещается предпринимать какое-либо вмешательство или действия, имеющие политический, военный, религиозный или расовый характер». После исключения Балаяна из розыска Интерполом Азербайджан обратился с аналогичным представлением в страны СНГ. Многочисленные просьбы прокуратуры Армении на предоставление ей материалов дела были азербайджанской стороной проигнорированы. Генеральная прокуратура, рассмотрев дело Балаяна, и по результатам проверки направила в МВД России поручение о прекращении розыска писателя на территории РФ.

Книги

Автор более 60 книг, в их числе:

- Нужен мужской разговор. Ер., 1974

- Ураган. Ер., 1977

- «Среди двух огней» (1979)

- «Красная яранга». М., 1979

- «Очаг» Ереван (1981), Москва (1984) [7]

- Хлеб. М., 1984

- «Неписаный закон» (1986)

- «Дерево доброты» (1986)

- Расплата. М., 1986

- «Тревога» (1987)

- Авария. Ер., 1988

- Дорога. М., 1988

- «Крылья» (1988).

- Слово мужчины

- Следственный эксперимент

- По сценарию Балаяна снят 2-серийный кинофильм «Схватка»

Награды

- Дважды был удостоен звания мастера спорта СССР по тяжелой атлетике и дальнему спортивному плаванию на лодках

- Лауреат Всесоюзной премии имени Николая Островского

- Лауреат премии Союза писателей Армении

- Лауреат премии Союза журналистов СССР

- Награждён медалью Мовсеса Хоренаци и медалью «За мужество»

Библиография

- *Балаян Зорий Айкович. Дорога: Роман. — М: Советский писатель, 1988. — 376 с. — ISBN 5-265-00501-3

- *Балаян Зорий Айкович. Хлеб: Повести и рассказы. — М: Советский писатель, 1984. — 424 с.

Барсег Тчон

Барсег Тчон (арм. Բարսեղ Ճոն) (точные даты рождения и смерти неизвестны) — армянский композитор-гимнограф, музыкант-теоретик VII века.

Биография

Барсег Тчон жил в

VII веке в городе

Ани, области которой владели князья

Камсараканы, являлся настоятелем монастыря

Деправанк. По поручению католикоса Нерсеса III Ишханци и согласия Двинского собора

645 года предпринял работу собрания и канонизации армянских духовных гимнов —

кцурдов, что становится значительным явлением как в истории армянской так и восточных церквей. Его сборник получил название «Тчонынтир» (собранный Тчоном). В дальнейшем «Тчонынтир» был наполнен и другими

шараканами. Согласно историческим сведением именно Барсег Тчон предпринял первую попытку создания восьми-голосовой системы кцурдов. К тому времени в Армении было множество песнопений канонических, и зачастую певцы одной епархии не знали текстов другой. В сложившейся ситуации согласно

Киракосу Гандзакеци по повелению католикоса Нерсеса«

Были избраны мужи мудрые, чтобы обойти всю Армению и утвердить [везде] одинаковый распорядок..».

Вардан Аревелци сообщает , что редакция их была возложена на Барсега , по прозванию Тчон, в результате деятельности которого

были рассмотрены церковные песни, из которых выбрали лучшие, которые с тех пор и поются в армянской церкви

Барсегян, Хикар Акопович

Дата рождения 7 июня 1918

Место рождения Шинуайр, Армянская ССР

Дата смерти 11 января 1996 (77 лет)

Место смерти Ереван, Армения

Хика́р Ако́пович Барсегя́н (7 июня 1918, Шинуайр —- 11 января 1996, Ереван) — журналист, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Армянской ССР. Крупный ученый в области истории, информатизации, книговедения, журналистики и в других отраслях общественных наук.

Биография

После завершения среднего образования в

1937 г. Х. Барсегян поступил на исторический факультет Армянского педагогического института имени Хачатура Абовяна, который окончил в

1941 г. В

1931 г. вступил в ряды ВЛКСМ, а в

1940 г. в ряды КПСС.

В

1941—

1944 гг., находясь в рядах

Советской Армии в составе

89-ой Таманской армянской стрелковой дивизии, сражался на фронтах

Великой Отечественной войны. За боевые заслуги Х. А. Барсегян был награждён орденами «Красной Звезды» и «Отечественной Войны», а также боевыми медалями.

После демобилизации Барсегян редактировал Ленинаканскую газету «Банвор», заведовал Сектором печати, издательств и радио ЦК КП Армении, являлся заместителем редактора газеты «Советакан Айастан», директором Института истории партии при ЦК КП Армении-Армянского филиала ИМЛ при ЦК КПСС,директором издательства «Айастан». Свыше 15 лет Х. А. Барсегян работал в

Академии наук Армянской ССР, первоначально в Институте истории, а с 1970 г. он возглавил СНИОН АН Армянской ССР.

С

1947 г. Х. А. Барсегян преподавал в вузах теорию и практику советской периодики, историю большевистской печати, основы библиографии общественно-политической литературы. С

1932 г. Барсегян написал свыше тысячи статей, корреспонденций и других произведений газетного жанра. Так же он создал ряд трудов, вошедших в армянскую

Лениниану. Из этой серии следует отметить «В. И. Ленин —- великий организатор и вождь Коммунистической партии», «История изданий произведений В. И. Ленина на армянском языке», «Вместе с Лениным», «Армянская Лениниана» и др.

Х. А. Барсегян долгие годы являлся вице-президентом Армянского отделения

Всесоюзной научно-просветительской организации «Знание». А также организовал и долгие годы был директором Центра научной информации по общественным наукам.

Профессор Х. А. Барсегян неоднократно принимал участие во всесоюзных и международных конгрессах, научных конференциях и симпозиумах по истории, научному коммунизму, книговедению и другим, на которых выступал с докладами.

Он избирался членом Ереванского городского и окружного, Мясникянского районного, депутатом Верховного Совета Армянской ССР, городских и районных советов народных депутатов, был членом коллегии Госкомиздата республики. Т также являлся заместителем председателя правления общества «Знание» Армянской ССР, членом Ученых советов Института истории АН Армянской ССР, Архивного управления при Совете Министров Армянской ССР, Государственного исторического музея, Музея революции Армении, членом Научно-отраслевого совета по печати, радио и телевидению, «Армянской Советской энциклопедии», членом Президиума Мясникянского РК КП Армении и депутатом Ереванского горсовета.

Награды

- Медаль С.Вавилова

- Медаль «За активную работу» (общ."Знание")

- Медаль Х.Абовяна

- Премия С.Шаумяна(1979)

- Заслуженный деятель культуры АрмССР (1987)

Книги

Основными направлениями изучения Х. А. Барсегяна являются: изучение и марксистское освещение истории распространения марксизма-ленинизма в Армении, история возникновения и организационного оформления Коммунистической партии Армении. В его произведениях нашли освещение следующие темы: «Распространение

марксизма в

Армении», «

В. И. Ленин и формирование

Закавказских большевистских организаций», «Образование Коммунистический партии Армении».

В трудах Барсегяна большое место занимает разработка и освещение истории большевистской печати. В книгах «История армянской большевистской периодической печати», «Библиография армянской большевистской печати», «Революционные воззвания и листовки», «В. И. Ленин и „Правда“» и др. Х. А. Барсегян впервые создал целостную научную историю армянской большевистской периодической печати от ее возникновения до установления Советской власти в Армении.

В трудах Барсегяна большое место занимает разработка и освещение истории большевистской печати. В книгах «История армянской большевистской периодической печати», «Библиография армянской большевистской печати», «Революционные воззвания и листовки», «В. И. Ленин и „Правда“» и др. Х. А. Барсегян впервые создал целостную научную историю армянской большевистской периодической печати от ее возникновения до установления Советской власти в Армении.

Автор также написал десятки книг посвященных Степану Шаумяну. Особенно интересна книга Х. Барсегяна «Степан Шаумян. Документальная летопись жизни и деятельности», предисловие к которой написал А. И. Микоян. Книги Х. Барсегяна о Шаумяне были изданы в Москве и Киеве.

Книга Барсегяна «Незабываемый Варпет» посвящена встречам автора с Аветиком Исаакяном —- Варпетом, то есть Мастером. По роду занятий, а также благодаря личным дружеским отношениям в 1937—1957 гг. автор неоднократно встречался с Аветиком Исаакяном, делал записи в дневнике. Книга рассказывает о таланте великого поэта, о доброте, о человечности Варпета.

Следует также особо отметить книгу Х. А. Барсегяна «Паруйр Севак».

Хикар Акопович Барсегян скончался 11 января 1996 года.

В

Вардан Айгекци

Дата рождения неизвестно

Место рождения неизвестно

Жанры басни-притчи

Вардан Айгекци (

арм. Վարդան Այգեկցի) (точные даты рождения и смерти неизвестны) —

армянский баснописец и

проповедник конца

XII — начала

XIII вв.

Родился в

Сирии, в селении Марата, расположенном недалеко от Алеппо. Некоторое время Вардан жил в Дюлюке (Доличе). Изгнанный оттуда, он перебрался в монастерь Айгек (

Киликия), расположенный в Чёрных горах (Аманус). Умер примерно в 1250 г.

В свои послания и

проповеди Вардан Айгекци вводил басни-притчи, из которых составил сборник. Его последователи вплоть до

XVII в. обогащали этот сборник новыми

баснями,

притчами,

новеллами и

анекдотами. Так возникли «Вардановские сборники», содержащие более 500 басен. Часть рукописей дошла до нас под заглавием «Лисья книга». Басни остроумны, едки и лаконичны, содержат картины социальной жизни общества того времени. Древнейшее издание «Лисьей книги» выпущено в

1668 в

Амстердаме.

Воротнеци, Ованес

Дата рождения 1315 год

Место рождения село Ваганди области Воротан Сюника

Дата смерти 1386 год

Место смерти село Апракунис (похоронен в селе Ернджак в Нахичеване)

Ованес (Ован) Воротнеци (Иоанн Воротнеци) (

арм. Հովհան Որոտնեցի) (

1315—

1386) — армянский философ, педагог, церковный и политический деятель.

Биография

Изучал философию в Гладзорском университете. В

1345 основал

Татевский университет — крупнейший научный и культурный центр средневековой Армении.

Развивал традиции

аристотелизма.

Самые большие труды Ованеса Воротнеци—обширные толкования к «Категориям» и «Об истолковании»

Аристотеля, к «Введению»

Порфирия.

Учеником и последователем Ованеса Воротнеци был

Григор Татеваци, который развил религиозно-философское учение Ованеса Воротнеци.

Сочинения

- Анализ «категорий» Аристотеля. Краткий анализ многотрудных вопросов Порфирия. Сводный текст. Предисловие и примечания В.К. Чалояна, перевод А.А. Адамяна и В.К. Чалояна / Под редакцией С.С. Аревшатяна. Ер., 1956. 348 стр. (на арм. и рус. яз.)

- Об элементах (Сочинение, составленное из высказываний философов). Критический текст и предисловие С.С. Аревшатяна и С. Лалафаряна, перевод с древнеармянского С.С. Аревшатяна // Вестник Матенадарана. Т. 3. Ер., 1956

- Комментарий к книге (Аристотеля) «Об истолковании»

Краткий анализ «Введения» Порфирия

Д

Давид Анахт

Дата рождения конец V века

Дата смерти 1-я половина VI века

Дави́д Ана́хт (арм. Դավիթ Անհաղթ, Давид Непобедимый; конец V века — 1-я половина VI века) — античный армянский философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма[1]. В 1980 г. по решению ЮНЕСКО отмечался 1500-летний юбилей Давида Анахта.

Дави́д Ана́хт (арм. Դավիթ Անհաղթ, Давид Непобедимый; конец V века — 1-я половина VI века) — античный армянский философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма[1]. В 1980 г. по решению ЮНЕСКО отмечался 1500-летний юбилей Давида Анахта.

Философская деятельность

Давид Анахт учился в Александрии и Афинах. Прозвище «Непобедимый» получил за постоянные победы в философских спорах. Философской деятельностью занимался не только в Византии, но также в Армении, где философия стала развиваться незадолго до его рождения с созданием армянского алфавита Месропом Маштоцем в самом начале V века).

Философия Давида Анахта, изложенная в сочинениях «Определения философии», «Анализ „Введения“ Порфирия» и др. сочетает в себе классический платонизм с элементами учения Аристотеля и Пифагора. В работах затрагивается широкий круг философских вопросов: о природе и назначении философского знания, о возможностях человека в познании мира, о роли логики в познавательных процессах и др.

Трактат «Определения философии»

Наибольшую известность получил трактат «Определения философии». В трактате Давид осуждает скептицизм и релятивизм, отстаивает значение и ценность философской мысли. Философия разделяется на теоретическую и практическую. Исходным началом теоретической философии является познавательная способность души, опирающаяся на практические нужды человека; целью — постижение сущего. Практическая философия на основе результатов теоретической должна вести души людей к добродетели. Указание путей избежания зла, стремление к духовному возвышению и самосовершенствованию — вот главное, по Давиду, предназначение философии в целом.

В отношении философии существует шесть подходов-определений:

- Философия есть не только наука о сущем, но о сущем как о таковом, о природе сущего.

- (По Платону) Философия есть наука о божественных и человеческих вещах (то есть, философия оперирует крайними или предельными категориями).

- Философия есть забота о смерти; при этом смерть понимается здесь не в буквальном смысле, но в логическом, как становление, не пустое и не лишенное назначения, но такое, в котором достигаемая цель так или иначе присутствует в каждом моменте.

- Философия есть уподобление Богу. При этом такое уподобление снова следует понимать логически; то есть в аспектах общекачественном, разнокачественном, разновидном и символическом; и если философия есть уподобление Богу, то это не есть какое-нибудь частное уподобление, но самое общее.

- (По Аристотелю) Философия есть «искусство искусств и наука наук». При этом когда мы говорим «наука наук» или «искусство искусств», первая категория в этих двух парах понятий, очевидно, обладает гораздо более общим характером. Геометрия, например, есть тоже наука, фонетика есть тоже наука и т. п., но ни то, ни другое не есть ни «наука наук», ни «искусство искусств».

- Если философию определяют как «любовь к мудрости», используя этимологию самого термина «философия», что, в таком случае, есть собственно мудрость? Мудрость есть цель самого разума, или истинная наука о сущем, то есть о Боге. При этом Давид проводит пять различений способности познания: ощущение (всегда только частичное), воображение (частичное знание об отсутствующей вещи), мнение (основанное и не основанное на знании причин), размышление (общее знание, основанное на знании причин) и разум (научное знание).

В отношении сущего существует четыре вопроса-подхода к сущему: существует ли сущее? что есть сущее? какова сущность сущего? для чего существует сущее?

- Первый вопрос предполагает свои собственные три вопроса: вопрос о заведомо не сущем (фантастический козло-олень), о сомнительно сущем (надзвездное небо или антиподы), о несомненно сущем (человек, лошадь, орел).

- На второй вопрос ответ может быть получен при помощи имени, или при помощи определения; имя отвечает на вопрос: «что это такое?»; определение есть подведение существенного частного под общее, так, чтобы выявлялась природа определяемого.

- Здесь же возникает ответ на третий вопрос, поскольку развернутое определение в сравнении с простым именем как раз и содержит в себе все признаки, которые отвечают на вопрос: каково сущее? (То есть, вопросы о том, что такое сущее и каково сущее по существу, суть один и тот же вопрос, данный в разных аспектах.)

Отвечая на четвёртый вопрос, о цели сущего, Давид, в числе прочего, выводит положение о том, что человек существует для «украшения сущего»; при этом знание должно служить духовному возвышению человека («Необходимо знать, что философия существует для того, чтобы облагородить и украсить человеческую душу»).

Дживани

Дата рождения 1846 год

Место рождения село Карцах

Дата смерти 5 марта 1909

Дживани́, (1846—1909), (арм. Ջիվանի) — творческий псевдоним выдающегося армянского поэта, музыканта и ашуга Серо́ба Степа́новича Левоня́на, (арм. Սերոբ Ստեփանի Լևոնյան).

Дживани́, (1846—1909), (арм. Ջիվանի) — творческий псевдоним выдающегося армянского поэта, музыканта и ашуга Серо́ба Степа́новича Левоня́на, (арм. Սերոբ Ստեփանի Լևոնյան).

Детство и юность

Родился в селе Карцах (Карзах), вблизи г. Ахалкалаки (Грузия) в семье земледельца. В возрасте 8 лет Дживани остался сиротой. Воспитывался в семье дяди (арм. հորեղբայր, брат отца). Основам музыкального искусства Дживани обучался в родном селе у видного мастера Гара-Газара (арм. Ղարա-Ղազար, Սիայի). Обучался игре на кемане и скрипке, а также народным песням (турецким и армянским).

Творческая деятельность

В 1866 году в село Карцах прибыл молодой ашуг Сазаин (Агаджан). Вместе с ним Дживани переезжает в Тифлис. Музыкальная деятельность ашуга началась и сформировалась в Тифлисе, а затем (с 1868 по 1895 год) получила своё развитие в Александрополе. Жил в Тифлисе с 1895 до своей смерти.

В Александрополе Дживани был окружён группой единомышленников, певцов-ашугов (Джамали, Шагрин, Малул, Гейрати, Физаи). За свой талант получил признание и титул устабаши (от азерб. usta basi, уста - мастер, баши-глава, главный мастер). С большим успехом группа ашугов исполняла свои песни по всему региону: Тифлис, Батум, Баку, Карс и в других городах Закавказья.

Творчество Дживани более разнообразно, разносторонне, чем творчество его современников. Он является автором, по разным источникам, от 800 до 1000 произведений. Дживани был хорошо знаком с армянской литературой XIX века, которая и оказала сильное влияние на его творчество. Его поэзия характеризуется особенной чистотой армянского языка; поэт избегает характерные для других ашугов (напр. Саят-Нова) частые заимствования из других языков (таких как фарси, арабский или турецкий).

В своих песнях Дживани описывал нищету и бесправие («Крестьянская жизнь», «Рабочий» и др.), осуждал угнетателей, изображал борьбу армянского народа против иноземцев, воспевал братство народов. Для многих песен Дживани («В эту ночь», «Как дни зимы», «Серна», «Холостяк и женатый», «Простак-воробей») характерны приёмы традиционной восточной поэзии. Многие песни Дживани стали народными («Мать», «О, красавица», «У родника» и др.). В период с 1870 по 1890 годы на смену лирическим, романтичным произведениям характерным для ашугов, в творчество Дживани приходят песни сопротивления и социального протеста, ироничные, обличительные и сатирические.

Образец поэзии

Одним из наиболее известных и исполняемых произведений Дживани является песня

Կուգանուկերթան («Придут и уйдут») написанная в 18году.Оригинал на армянском

Կուգան կերթան

Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան,

Վհատելու չէ, վերջ կունենան, կուգան ու կերթան.

Դառն ցավերը մարդու վերա չեն մնա երկար,

Որպես հաճախորդ շարվեշարան կուգան ու կերթան։

Փորձանք, հալածանք և նեղություն ազգերի գլխից

Ինչպես ճանապարհի քարավան կուգան ու կերթան,

Աշխարհը բուրաստան է հատուկ, մարդիկը ծաղիկ,

Ո~րքան մանուշակ, վարդ բալասան կուգան ու կերթան։

Ոչ ուժեղը թող պարծենա, ոչ տկարը տխրի,

Փոփոխակի անցքեր զանազան կուգան ու կերթան,

Արևը առանց վախենալու ցայտում է լույսը,

Ամպերը դեպի աղոթարան կուգան ու կերթան։

Երկիրը ուսյալ զավակին է փայփայում մոր պես,

Անկիրթ ցեղերը թափառական կուգան ու կերթան.

Աշխարհը հյուրանոց է, Ջիվան, մարդիկը հյուր են,

Այսպես է կանոնը բնական, կուգան ու կերթան։

Перевод В. Я. Брюсова

… Придут — уйдут …

Как дни зимы, дни неудач недолго тут: придут — уйдут.

Всему есть свой конец, не плачь! Что бег минут: придут — уйдут…

Тоска потерь пусть мучит нас; но верь, что беды лишь на час:

Как сонм гостей, за рядом ряд, они снуют: придут — уйдут

Обман, гонение, борьба и притеснение племен,

Как караваны, что под звон в степи идут: придут — уйдут.

Мир — сад, и люди в нём — цветы! но много в нём увидишь ты

Фиалок, бальзаминов, роз, что день цветут: придут — уйдут.

Итак, ты, сильный, не гордись! итак, ты, слабый, не грусти!

События должны идти, творя свой суд: придут — уйдут.

Смотри: для солнца страха нет скрыть в тучах свой палящий свет,

И тучи, на восток спеша, плывут, бегут: придут — уйдут.

Земля ласкает, словно мать, учёного, добра, нежна;

Но диких бродят племена, они живут: придут — уйдут…

Весь мир — гостиница, Дживан! А люди — зыбкий караван!

И всё идет своей чредой: любовь и труд, — придут — уйдут.

Издания сочинений

До 1880 года произведения Дживани издавались в различных печатных изданиях, а в 1882 году были опубликованы отдельным сборником. Отдельные произведения Дживани, имеющие большое художественное значение, неоднократно переводились на русский язык.

Драсханакертци Ованес

Дата рождения между 845—850 гг.

Место рождения село Драсханакерт, Айрарат

Дата смерти около 929 год

Место смерти Васпуракан

Оване́с Драсханакертци́ (

Ованес V или

VI,

Иоанн VI Католикос,

845—

850 —

929) — армянский

католикос (

898—

929), историк и писатель

Биография

Родился в местечке Драсханакерт провинции Айрарат между 845—850 годами. Основное образование получил на острове озера Севан у католикоса Маштоца, который был также его родственником[. На патриарший престол Армении взошёл приблизительно в 897 году и оставался католикосом около 30 лет. До этого был «епископом двора» т. е. вторым после католикоса духовным лицом в стране. Деятельность Драсханакертци развернулась в период сложных политических отношений. Во время нашествия арабов на Армению арабский правитель Юсуф взял католикоса Драсханакертци под стражу, а затем забрал с собой в поход, в надежде, что присутствие католикоса ослабит сопротивление армян. Драсханакертци бежал в Грузию, позднее вернулся и поселился в Тароне. Из-за непрекращающихся нашествий арабов был вынужден, обратится за помощью к Византии, после чего вместе с царем Ашотом II был приглашен в Константинополь. Вместо этого он отправился из Тарона в Дерджан, затем скрылся в Мании. Через год он вновь возвратился в Двин. Дальнейшие биографические данные довольно скудны. Ускользнув от арабского наместника Несра, Драсханакертци уединился сначала в крепости Геха, затем на острове Севан, откуда перебрался в Бюракан, в надежде снова обосноваться в Двине. После очередной арабской атаки был вынужден переехать в Багаран. По просьбе царя Гагика Арцруни он отправился в Васпуракан, решив вернуться в патриаршию резиденцию в Двин. Однако город уже был захвачен арабским востиканом Несром.

Точная дата смерти неизвестна, умер около 929 году. Согласно традиции был похоронен в провинции Васпуракан или на острове Ахтамар.

Труды

Ованес Драсханакертци известен, главным образом, как историк. Сохранилась два труда Драсханакертци: небольшой список армянских католикосов, — «Порядок армянских католикосов» с краткими биографическими заметками о каждом из них. Главный его труд «История Армении» — один из наиболее ценных трудов армянской историографии.

«История Армении»

Написанная им «История Армении» охватывает период с древнейших времен до 924 года, когда опустошительные набеги арабов достигли крайних пределов, а князья Багратуни основали в области Ширак независимую династию, столицей которой вскоре стал город Ани. Труд имеет краткое предисловие, в котором автор в программном порядке знакомит читателя с содержанием книги. Предположительно труд написан по просьбе Ашота II и Гагика Арцруни.

«История» Драсханакертци традиционно разделяется на две части: первая включает в себя период от всемирного потопа до конца IX века, вторая посвящена событиям первой четверти X столетия. Если первая часть книги написана на основе трудов предыдущих армянских историков (Корюн, Егише и др.), то вторая часть имеет исключительно познавательную ценность, т. к. написана на основании непосредственных впечатлении и анализа автора — очевидца и участника событий. Именно этот труд содержит первое наиболее полное и подробное описание истории Армении начала X века. «История» Драсханакертци является также важным первоисточником для изучения истории всего Закавказья и особенно Грузии и Албании. «История» содержит ценные данные о социально-экономической жизни, географических и топографических условиях, имеет богатый фактологический матераил.

Как апологет Багратидов, Ованес Драсханакертци являлся сторонником сильной централизованной власти.

Первое печатное издание труда Драсханакертци осуществлено в 1841 году в переводе на французский язык. В том же году впервые был издан на древнеармянском в Иерусалиме. «История» переведен также на грузинский язык и издан в 1965 году Е. Цагарейшвили с параллельным критическим древнеармянским текстом.

Дурян, Петрос

Дата рождения 20 мая 1852

Место рождения Константинополь

Дата смерти 21 января 1872 (19 лет)

Место смерти Константинополь

Петрос Дурян (арм. Պետրոս Դուրյան; 20 мая 1851 — 21 января 1872) — армянский поэт.

Биография

Петрос Дурян родился в

1851 году в Константинополе, в районе Скютар. Жил в семье

кузнеца, который не мог содержать семью. В возрасте шести лет поступает в училище Скютара, которое оканчивает в

1867 году. В шестнадцать лет юноша пытается устроиться на работу, чтобы помочь бедной семье. Сперва Петрос был учеником у изобретателя лекарств, потом секретарём и домашним учителем. Однако это не было то, о чём он мечтал. Петрос хотел быть поэтом и заниматься только поэзией, писать стихи и быть знаменитым. Ещё в училище его увлекала литература, и он решил до конца жизни писать стихи. Его мечта почти сбылась, когда он связал свою жизнь с

театром. Но и здесь он чувствовал себя одиноким. Хотя театр приносил Петросу удовольствие. Он писал

пьесы и иногда сам выходил на сцену.

В

1871 году появились первые симптомы

туберкулёза поэта. Сначала он не обращал внимания на болезнь и продолжал писать свои произведения, однако болезнь сломила его. Последний год своей жизни он прожил прикованным к постели. В ночь на

21 января 1872 года поэт скончался.

Произведения

Список произведений Петроса Дуряна невелик. После себя он оставил следующие стихи: «Озеро», «Ропоты», «Она», «Мой покой», «Моя смерть», «Мне говорят», «Покинутая девушка», «Любовь», «С нею», «Она». Из исторических трагедий: «Арташес Миродержец», «Чёрные земли», «Взятие Ани, столицы Армении» и «Падение династии Аршакидов». А также социальная драма из современной жизни: «Театр, или отверженные».

З

Зарьян, Наири

Дата рождения 31 декабря 1900 (13 января 1901)

Место рождения село Хараконис Ванского вилайета Османской империи, ныне Турция

Дата смерти 12 июля 1969 (68 лет)

Место смерти Ереван

Страна Армянская ССР

Наири Зарьян (Նաիրի Զարյան, наст. имя и фамилия —

Айастан Егиазарьян; 31 декабря 1900 (

13 января 1901), село Хараконис

Ванского вилайета Османской империи ныне

Турция —

12 июля 1969,

Ереван) — советский армянский писатель и поэт.

В

1915 году, оставшись без родителей, погибших в резне, устроенной в годы

Геноцида армян в

Османской империи, вместе с тысячами беженцев перебрался в Восточную Армению и был помещён в приют для детей-сирот.

В 1928 году окончил

Ереванский государственный университет. Его произведения были впервые опубликованы в

1921 году. Автор стихотворений, поэм,

романов «Ацаван» (

1937—

1947) и «Господин Петрос и его министры» (

1958), трагедии «Ара Прекрасный» (

1946), комедий «У родника» (

1948) и «Опытное поле» (

1950). Обработав армянские национальные сказания о

Давиде Сасунском, создал поэму в прозе «Давид Сасунский» (

1968).

Билиография

- *Зарьян Наири. Давид Сасунский: Повесть. — М: Художественная литература, 1972. — 263 с.

- *Зарьян Наири. Ацаван: Роман. — М: Известия, 1965. — 380 с.

Зейтунцян, Перч Арменакович

Дата рождения 18 июля 1938

Место рождения Александрия, Египет

Перч Арменакович Зейтунцян (

арм. Պերճ Զեյթունցյան,

18 июля 1938 —

Александрия,

Египет) — известный

армянский писатель,

драматург, министр культуры Армении в

1990—

1991 годах.

Книги

- Самый грустный человек

- Его первый товарищ

- Легенда ХХ века, Клод Роберт Изерли

- За Париж

- Голоса нашего квартала

Пьесы

- Зов богов

- Легенда о разрушенном городе

- Великое Безмолвие

- Исус Назаретянин и его второй ученик

- Остановись, планета

- Самый грустный человек

- Встать, суд идёт

- Последняя игра

- Планета, остановись

- Неоконченный монолог

- Не смотри в зеркало

- Последняя игра

Библиография

- *Зейтунцян Перч Арменакович. Легенда ХХ века: Повесть, романы. — М: Советский писатель, 1985. — 600 с.

- *Зейтунцян Перч Арменакович. Легенда о разрушенном городе: Исторический роман. — М: Советский писатель, 1981. — 424 с.

Золян, Сурен Тигранович

Дата рождения 17 апреля 1955

Место рождения Ереван,Армения

Сурен Тигранович Золян(

арм. Սուրեն Զոլյան) (

17 апреля 1955 —

Ереван,

Армения) — армянский учёный, общественный деятель и писатель-публицист. Ректор Государственного университета иностранных языков

Армении.

Образование

- 1977 — с отличием окончил филологический факультет Ереванского Государственного университета.

- 1977—1982 — проходил стажировку в Тартусском университете у известного ученого Юрия Лотмана

- 1982 — защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 — докторскую.

- 1988 — профессор кафедры русского языка ЕГУ.

- 1997 — ректор Ереванского Государственного университета иностранных языков им. Брюсова.

Поэзия

1990 — книга переводов с

древнеармянского языка (

грабар) на

русский язык средневековой

армянской духовной поэзии V—

XV веков «

Шаракан» (Ереван, изд. «Советакан грох», серия «Памятники древнеармянской литературы»)

Настоящий сборник представляет на русском языке наиболее совершенные шараканы, в которых религиозная догматика уступает место живому человеческому чувству. В сборник вошли произведения таких выдающихся деятелей армянской раннесредневековой культуры, как Месроп Маштоц, Саак Партев, Мовсес Хоренаци, Комитас, Нерсес Шнорали и др

Публицистика

2001 —

Нагорный Карабах: Проблема и конфликт

В настоящей монографии на конкретном материале рассматривается ряд методологических и практических проблем, связанных с возникновением, развитием и разрешением региональных конфликтов. Исследование основано на богатом фактическом и архивном материале

И

Имастасер Ованес

Дата рождения 1045 год

Место рождения 1129 год

Ованес Имастасер (

Любомудрый), известен также как

Иоанн Саркаваг (около

1045—

55 —

1129) — армянский учёный, философ, богослов, поэт; реформатор

армянского календаря.

Биография

О биографии Ованеса Имастасера известно не много, несмотря на то, что была найдена его рукописная биография, переписанная в

1378 году. Автор рукописи, вероятно жил в середине

XII века, материалы для биографии собирал у учеников. По преданию, Ованес Имастасер жил в

Ахпатском монастыре. Согласно легенде, он отличался любовью к чтению, и она была столь велика, что он проводил много дней подряд в уединённой келье за чтением рукописей, не замечая течения времени и не принимая пищи.

Ованес Имастасер

«Созданная художником картина не в состоянии

воспроизвести находящееся в движении живое

существо, ибо всякая картина приблизительна,

в ней и выдумка, и нечто от лжесвидетельства.»

Во второй половине

XI века Большой армянский календарь был подвижным, что вносило путаницу при определении церковных праздников. Ованес Имастасер создал неподвижный календарь который упорядочивал время наступления каждого праздника. Созданный им календарь назывался Малым. Во время работы над реформированием календаря в

1084 году кончились составленные

Ананией Ширакаци календарные таблицы Большого армянского календаря, которые были рассчитаны на один цикл — 532 года (552+532=1084). Поэтому возникла еще большая необходимость подготовить новые таблицы, которые и составил Ованес Имастасер, начав расчеты с

1084 года, одновременно преобразовав армянский подвижный календарь в неподвижный. Армянский историк

XIII века Киракос Гандзакеци так описывает ученного:

«Ученнейший. Превосходящий многих своими знаниями, сведущий во всем, наделенный мудростью Ованес из Ахпата, прозванный Саркавагом, изучил и написал много книг и оставил добрую память о себе: (кроме того), он сделал то, о чем мечтали, но не могли сделать многие: составил устойчивый и неподвижный армянский календарь вместо подвижного и неустойчивого, а также согласовал календарь всех народов с (календарем) армян...

Ованес Имастасер является одним из крупнейших средневековых армянских ученых, продолжателем традиций

аристотелизма, выдающиймся мыслителем своего времени, оставившим после себя множество научных трудов по различным отраслям знаний: истории, математике, космографии, теории календаря, философии и художественной литературе. Известны его труды религиозного и толковательного характера, им были переведены работы античных и средневековых авторов, таких как

Филон Александрийский,

Дионисий Ареопагит,

Григорий Нисский,

Аристотель,

Порфирий и

Евклид. Помимо прочего, известен в истории армянской культуры как поэт и педагог. В монастырских школах он преподавал грамматику, арифметику и музыку, обучая при этом и основам искусства хазового письма. Им было обновлено искусство песнопения псалмов. Занимался сверкой и редактированием литературных текстов и улучшением их исполнения, в частности, в

Ахпатском монастыре и в

Кафедральном соборе Ани, и сам принимал участие в богослужении. Он был известен как непревзойдённый сочинитель проповедей и псалмов и в соседней

Грузии, откуда к нему приезжал для благословления царь Давид.

«Царь грузинский Давид, отец Дэметрэ, дед Давида и Георгия, возлюбил его великой любовью, так что, услышав о прибытии его (Иованнеса), поднимался, шёл навстречу ему и, склонив голову, просил его благословения..»

Значителен вклад Ованеса Имастасера и в развитие музыкальных традиций, благодаря чему стал возможен дальнейший расцвет армянской музыкальной культуры в Киликии. Деятельность учённого связана с разработкой вопросов музыкальной эстетики, исполнительского искусства и песнетворчества.

Он оставил значительный след в истории армянской эстетики. Музыка рассматривается им как искусство, которое возникает и развивается в результате стремления человека подражать природе и учиться у нее. Находя в природе недостижимый образец красоты и гармонии, стремясь к постижению её, человек обретает вечно действенный стимул для совершенствования.

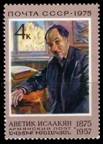

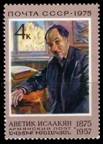

Исаакян, Аветик Саакович

Дата рождения 19 (31) октября 1875

Место рождения Александрополь, Эриванская губерния, Российская империя

Дата смерти 17 октября 1957 (81 год)

Место смерти Ереван, Армянская ССР, СССР

Страна Российская империя СССР

Жанры стихотворение

Аветик Саакович Исаакя́н

Аветик Саакович Исаакя́н (

арм. ԱվետիքԻսահակյանՍահակի) (1875—1957), выдающийся армянский советский

поэт, прозаик, публицист. Лауреат

Сталинской премии первой степени (

1946).

Биография

А. С. Исаакян родился 19

(31) октября 1875 года в

1875 году в Александрополе

Эриванской губернии (ныне

Гюмри,

Армения). Учился в

эчмиадзинской семинарии Кеворкян и

Лейпцигском университете. В

1911 году был изгнан из

Российской Империи за революционную деятельность. До

1936 года жил в основном за границей (Франция, Швейцария и др.), лично был знаком со многими интеллектуалами своего времени. По возвращении в СССР был председателем союза писателей Армянской ССР. Академик

АН Армянской ССР (1943). Депутат ВС Армянской ССР 2—4 созывов.

А. С. Исаакян умер

17 октября 1957 года. Похоронен в Ереване в Пантеоне парка имени Комитаса.

Творчество

В дореволюционой поэзии — певец народного горя. (Сборник «Песни и раны» (1897) и борьбы против деспотизма. Автор поэм о любви и печали. Одна из лучших его работ — «Абу-Ала-Маари» (

1909—

1911), где отразились индивидуалистическое бунтарство поэта, чувства отчаяния, тоски, одиночества. Поэма «Сасна Мгер» (1937) — гимн освобождения армянского народа от царизма и капитализма. Широко известны стихи и рассказы Исаакяна, а также воспоминания о современниках. Его работы переводили

А. А. Блок,

А. А. Ахматова и др.

Награды и премии

Библиография

- *Исаакян Аветик Саакович. Избранные произведения в 2-х т. Т.1: Стихотворения. Поэмы. Легенды. Баллады. Басни. — М: Художественная литература, 1975. — 384 с.

*Исаакян Аветик Саакович. Избранные произведения в 2-х т. Т.2: Стихотворения. Поэмы. Легенды. Баллады. Басни. — М: Художественная литература, 1975. — 380 с.

К

Капутикян, Сильва Барунаковна

Дата рождения 5 января 1919

Место рождения Ереван, Армения

Дата смерти 26 августа 2006 (87 лет)

Место смерти Ереван, Армения

Страна СССР, Армения

Жанры стихотворение

Си́льва Баруна́ковна Капутикя́н

Си́льва Баруна́ковна Капутикя́н (

арм. Սիլվա Կապուտիկյան (1919 — 2006),

Ереван), крупнейшая

армянская поэтесса XX века, писатель и публицист, академик. Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (

1970). Заслуженный работник культуры Грузинской ССР (

1980). Лауреат

Сталинской премии второй степени (

1952). Член

ВКП(б) с

1945 года.

Биография

С. Б. Капутикян родилась

5 января 1919 года, в

Ереване, в семье учителя и бывшего редактора революционной газеты, беженца из города

Ван Барунака Капутикяна. Окончила среднюю школу. В 1936—1941 годах училась на филологическом факультете

Ереванского университета, затем окончила Высшие курсы Литературного института. Начала печататься с

1933 года.

Член Союза писателей Армении с

1941 года. Член Национальной академии наук РА (

1994), академий «Духовного единения народов мира» и «По вопросам природы и общества». Была депутатом Ереванского городского Совета депутатов трудящихся. Член Международного интеллектуального клуба «ПЕН-клуб».

Занимала активную позицию по

Карабахскому вопросу. Один из лидеров карабахского движения. Вместе с

Зорием Балаяном 26 февраля 1988 года встречалась с

Горбачевым, надеясь уговорить его разрешить карабахский вопрос в пользу Армении. Автор множества патриотических произведений.

С начала 1990-х поэтесса выступала с острой критикой армянских властей и их политики, после подавления митингов оппозиции в

2004 года вернула полученный в 80-летие орден «Месроп Маштоц» президенту Армении Р.

Кочаряну.

Всенародно любимая поэтесса скончалась в

Ереване,

26 августа 2006 года, на 88-м году жизни. Похоронена в

ереванском Пантеоне имени Комитаса.

Личная жизнь

Была замужем за армянским поэтом

Ованесом Ширазом, мать скульптора

Ара Шираза.

Творчество

С. Б. Капутикян — автор более 60 книг на армянском и русском языках, также переведенных на многие языки мира. В своих стихах С. Б. Капутикян часто обращается к темам любви, женского одиночества, патриотизма и самопожертвования.

Часто бывая в разных странах, тесно общалась с представителями

армянской диаспоры (как в Армении, так и в диаспоре особой популярностью пользовалось стихотворение Капутикяна «Послушай, сынок»), написала ряд публицистических работ («Караваны еще идут», «Караваны удаляются» и др.), где с болью поднимала основные проблемы потомков армянских беженцев — тоска, отчуждение, угасание западноармянского языка, борьба за самосохранение, поиски идентичности, усилия по признанию геноцида армян.

Еще в советское время со страниц журнала «Советакан граканутюн» заговорила о деятельности армянских террористических организаций, в

1983 года написала стихотворение на казнь террориста из

АСАЛА Левона Экмекчяна, участника

нападения на аэропорт Эсенбога, позже переведенное на английский.

Сборники стихов

- «В эти дни» (1945)

- «Стихи» (1947, рус. пер.),

- «На берегу Занги» (1947),

- «Мои родные» (1951, рус. пер. 1951),

- «В добрый путь» (рус. пер. 1954),

- «Откровенная беседа» (1955),

- «Раздумья на полпути» (1960, рус. пер. 1962)

- «Вглубь горы» (1972)

- «Часы ожидания» (1983)

- «В Москву», поэма для детей

- «Моя страна»

- «Здравтвуйте, друзья»

- «Караваны ещё в пути» (1964), книга прозы

Стихи Капутикян переводили на русский язык такие поэты, как Б. Ш. Окуджава, Е. А. Евтушенко, Ю. П. Мориц, М. С. Петровых, Б. А. Ахмадулина, М. И. Алигер.

Награды и премии

- Сталинская премия второй степени (1952) — за сборник стихов «Мои родные» (1951)

- орден Трудового Красного Знамени

- Государственная премия Армянской ССР (1988)

- Премия имени А. Исаакяна

- Премия имени Г. Ачаряна

- Премия «Носиде» (Италия)

- орден «Святой Месроп Маштоц»

- орден «Святой Саак и Святой Маштоц»

- орден «Княгиня Ольга» (Украина)

- звание «Женщина года» (1998)

Библиография

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Моя тропка на дорогах мира. — М: Советский писатель, 1989. — 672 с. – ISBN 5-265-00773-3

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Меридианы карты и души. — М: Известия, 1982. — 336 с. (2 книги)

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Кровля Армении. — М: Советский писатель, 1981. — 448 с. (2 книги)

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Раздумья на полпути: Стихи. — М: Советский писатель, 1963. — 136 с.

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Избранные произведения в 2-х т. Т.2: Караваны ещё в пути. На других широтах. — М: Художественная литература, 1978. — 383 с.

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Избранные произведения в 2-х т. Т.1: Стихи. Проза. Караваны ещё в пути. — М: Художественная литература, 1989. — 655 с. – ISBN 5-280-00807-9

- *Капутикян Сильва Барунаковна. Избранные произведения в 2-х т. Т.2: Меридианы карты и души: Проза. — М: Художественная литература, 1989. — 567 с. – ISBN 5-280-00808-7

Комитас Ахцеци

Комитас Ахцеци — армянский церковный деятель VII века, католикос Армении. Духовный композитор, богослов и гимнограф.

Биография

Комитас Ахцеци родился в

VI веке, с

616 по

628 год являлся католикосом

Армении. Был известнен своей духовно-культурной и строительной деятельностью. Ахцеци завершил

Двинский собор, а в

618 году на месте гибели дев-рипсимеянок им был, возведен сохранившийся по сей день храм Рипсиме, в связи, с чем Комитас сочинил

шаракан «Христовой любви себя посвятившие». Это произведение отличается искусно выбранным размером литературного текста, соответствующей ему ритмикой и прекрасной мелодией. В произведении наличествуют характерные черты «кацурда» или кондака — нового, более развитого по сравнению с простыми кдурдами гимнического жанра. Его кацурд, хотя и опирается на византийские образцы, по стилю создан полностью в национальной традиции и даже отличается от византийских кондаков того периода большей мелодичностью. Произведение Комитаса подняло на новый уровень искусство армянского духовного песнетворчества и способствовало его дальнейшему развитию. Поэма Комитаса — первая из дошедших до нас на армянском поэм, она написана акростихом — каждая строфа начинается с очередной из тридцати шести букв армянского алфавита.

Согласно сообщениям епископа

Себеоса, Комитас Ахцеци заменил деревянные перекрытия собора

Эчмиадзин каменными сводами, включавшей и щипцовые завершения фасадов. Перестроенный около

620 года собор оказался второй после

Текора известной постройкой, в которой реализована четырехстолпная крестово-купольная структура.

Костандин Ерзнкаци

Дата рождения около 1250-е годы

Место рождения Ерзнка

Дата смерти между 1314—1328-гг

Констандин Ерзнкаци (

арм. Կոստանդին Երզնկացի) —

армянский поэт. Родился около 1250 года в городе Ерзнка. Сохранилось свидетельство Ерзнкаци о том, что, когда ему было 15 лет, он учился в монастыре. Исследователи полагают, что, рано сложившись как поэт, Костандин Ерзнкаци ушел из монастыря и стал вести светскую жизнь. Судя по стихам поэта, жизнь у него была трудной: неразделенная любовь, враги, преследовавшие его. Известно, что уже в 80-х годах XIII века Костандин Ерзнкаци был признанным поэтом: на его смерть Мхитар Ерзнкаци написал плач, который, не датирован. Умер Костандин Ерзнкаци в начале XIV века.

Кубатьян, Георгий Иосифович

Дата рождения 18 апреля 1946

Место рождения Уфа

Георгий Иосифович Кубатьян —

армянский и

российский поэт и переводчик. Живёт и работает в

Ереване.

Биография

Георгий Иосифович родился 18 апреля 1946 года в Уфе в семье военнослужащего. В 1968 году окончил Горьковский университет. В 1970—1974 годах работал в журнале «Литературная Армения». С 1978 по 2004 год — старший научный сотрудник музея М. Сарьяна.

С 1967 года печатается в журналах «Юность», «Москва», «Литературная Армения», «Дружба народов», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Перевел на русский язык произведения классиков и современных армянских писателей. В их числе Ованес Туманян, Ваан Терьян, Ваан Текеян, Даниэль Варужан, Мисак Мецаренц, Матеос Зарифян, Ованес Шираз и другие.

Опубликовал в российской периодике ряд статей, посвящённых теме армянско-русских культурных связей, творчеству Осипа Мандельштама, Арсения Тарковского, Сергея Параджанова и др.

Член Союза писателей Армении с 1978 года.

Сочинения

Собственные книги

- Имя. Ер., 1979

- Зона заплыва. Ер., 1990

- Благие намерения: Очерки терроризма, в основном армянского. — Ер., 2003.

- Ворованный воздух. Статьи и заметки. — Ер., издательство РАУ, 2005.

Переводы

- Гурген Маари. Горящие сады. Роман (Перевод в соавторстве с Н. Мкртчян). — М., «Текст», 2001.

- Рубен Севак. Багровая тоска. Избранная лирика. — Ер., «Ван Арьян», 2004.

Л

Лехаци, Симеон

Дата рождения 1584 год

Место рождения Замосць, Польша

Дата смерти 1639 год

Страна Польша

Симеон Лехаци («Лехаци» по арм. «из Польши» (

польск. Symeon z Zamościa,

англ. Simeon Lehatsi,

арм. Սիմեոն Լեհացի,

тур. Polonyalı Simeon,

1584,

Замосць — 1639) —

армянский писатель.

Биография

Родился в

1584 году в городе

Замосць (ныне —

Польша), куда его родители переселились из

крымской Кафы. Закончив обучение, получил в церкви должность

дпира (писца) и

дьякона.

В

1600-

1610-е годы совершил двенадцатилетнее паломничество по

Святым местам, которое описал в «Путевых заметках». Книга представляет собой путеводитель для тех, кто намеревается совершить аналогичное путешествие.

Первое печатное издание «Путевых заметок» Симеона Лехаци было предпринято арменоведом

Н. Акиняном в

1932—

1935 (в журнальном варианте) и

1936 году (отдельным изданием) в

Вене.

М

Мамиконьян, Иоанн

Иоа́нн Мамиконья́н —

армянский писатель VII века, настоятель монастыря Сурб-Карапет.

Труды

Написал, по просьбе патриарха

Нерсеса III, историю области

Тарона, в которой сообщает любопытные подробности о войнах местных владельцев, князей Мамиконьян, с персами. Многие из его сообщений основаны не на исторических данных, а на народных сказаниях. Текст издан в

Константинополе (

1708,

1719) и в

Венеции (

1832, вместе с историей

Зеноба). Французский перевод в «Collection des Historiens arméniens», изд. V. Lauglois (т. I, II,

1867).

Мандалян, Элеонора Александровна

Дата рождения 6 августа 1939

Место рождения Москва

Жанры научная фантастика

Элеонора Александровна Мандалян (р.

6 августа 1939,

Москва) — писатель, журналист, скульптор, художник, педагог.

Биография

Родилась

6 августа 1939 года в Москве. Школу окончила в Москве. В

1959 году переехала в связи с замужеством в

Ереван. В

1964 году окончила

Ереванский художественный институт (Академию Художеств), факультет скульптуры. Работала на Киностудии «

Арменфильм» художником кино, затем художником-мультипликатором. Скульптурные произведения Элеоноры Мандалян выставлялись на выставках Союза Художников Армении. Параллельно 20 лет вела в обычной школе экспериментальные классы по керамике и прикладному искусству — по собственной методике и программе. Защитила диссертацию по педагогике (в Московской

Академии Педагогических Наук). С 1964 года и по сей день является активным журналистом. В Ереване регулярно печаталась в центральной армянской газете «Коммунист» (статьи об искусстве и педагогике); в журнале «

Литературная Армения» (художественные произведения); в детских журналах «

Цицернак» и «

Пионер» (иллюстрации, статьи); в юмористическом журнале «Возни» (карикатуры).

В

1990 году переехала с семьей (с мужем и двумя сыновьями) в Москву. Работала сценаристом в

Госкино СССР (студия «Сирин»), затем — старшим научным сотрудником в Институте художественного воспитания АПН.

С

1994 года живёт с семьёй в

США, в

Лос-Анджелесе. Работала редактором альманаха «Панорама» и вела в нем свою рубрику «Непознанное», затем — компьютерным дизайнером Института Биологических Имиджей в

Лос-Анджелесском университете UCLA. В настоящее время сотрудничает с нью-йоркскими русскими газетами: «В Новом Свете», «Московский Комсомолец в Америке», «Новое Русское Слово», а также — с московской армянской газетой «

Ноев Ковчег». Является внештатным сотрудником нью-йоркской газеты «

Русский Базар», где ведет свою постоянную рубрику «Непознанная Америка». Сотрудничает с журналом

«Чайка».

Достижения

Сочинения

- Два зернышка. Ер., 1969 (см. также: Литературная Армения. 1976. № 6)

- Раскрась сам: «Шаловливый бычок», «Случай в лесу», «Рыбки», «Игрушки», «Брат и сестра». 1971—1974

- В подземном мире. Сб. сказок для детей младшего возраста. 1974 (на арм. яз.)

- Трусишка // Литературная Армения. 1976. № 6

- Стена молчания. Фантастическая повесть для детей среднего возраста. Ер., 1977

- Влюбленные // Литературная Армения. 1979. № 1. С. 83-85

- Крылатые тучи. Сб. сказок для среднего шк. возраста. 1979 (на арм. яз.)

- Заново рожденный. Фантастический рассказ // Литературная Армения. 1981. № 8. С. 62-66

- Отраженный свет. Повесть для старшего шк. возраста. 1982 (на арм. яз.)

- Сфинкс: Повесть // Искатель, 1983. № 6. С. 44-84. [Печ. с сокр.] [1] (см. также: Фантастика-85:[Сб.]. М., 1985. С. 90-134)

- Искусство и коммунистическое воспитание учащихся. Из опыта работы школ Армянской ССР. Пособие для учителя. М., 1984

- Дерево дракона. Научно-фантастический роман. Ер., 1985

- Лунная женщина. Фантастический рассказ // Литературная Армения. 1987. № 7

- Встреча на галактоиде — фантастический рассказ // Мир приключений. М., 1988

- Цуцу, которая звалась Анжелой // Мир приключений. М., 1988

- Ясновидящая. Фантастическая повесть // Литературная Армения. 1988. № 5-7 (см. также: Наука и религия. 1989. № 12)

- Последний мальчик:[Рассказ] // Мир приключений:[Сб.]. М., 1989. С. 577—587

- И я сказал себе: нет! Сборник фантастических повестей (И я сказал себе: Нет!, Возвращение, Ясновидящая). М., 1991

- На ладонях Вселенной. Сборник фантастических повестей [Цуцу, которая звалась Анжелой, Последний мальчик, Любимцы Великой Звезды, Новичок, Встреча на Галактоиде, Стена молчания, Аропс]. М., 1993

Матевосян, Грант Игнатьевич

Дата рождения 3 марта 1935

Место рождения с. Ахнидзор, Туманянский район, СССР

Дата смерти 19 декабря 2002 (67 лет)

Место смерти Ереван, Армения

Страна Армения

Грант Игна́тьевич Матевося́н (

арм. Հրանտ Մաթեվոսյան;

3 марта 1935,

Туманян —

19 декабря 2002,

Ереван) — армянский советский писатель, автор повестей, рассказов и киносценариев.

Образование

- 1962 — окончил историко-филологический факультет Армянского педагогического института.

- 1967 — Закончил Высшие сценарные курсы в Москве.

Повести и рассказы

- 1962 — Мы и наши горы

- 1967 — Август

- 1967 — Алхо

- 1967 — Месроп

- 1968 — Буйволица

- 1973 — Мать едет женить сына

- 1974 — Оранжевый табун

- 1982 — Ташкент

- 1982 — Твой род

- 1984 — Старики

- 1989 — Как ты, Армения?

- Мецамор

- Деревья

- Наш бег

- Нейтральная полоса

Фильмография

Другие данные

Библиография

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Хозяин: Повести. — М: Советский писатель, 1989. — 336 с. – ISBN 5-265-00774-1

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Твой род: Повести и рассказы. — М: Молодая гвардия, 1982. — 478 с.

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Хлеб и слово: Повести. — М: Молодая гвардия, 1974. — 332 с. – ISBN 5-265-00774-1

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Август: Повести. — М: Известия, 1972. — 288 с. 3 книги

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Мы и наши горы: Повести. — М: Молодая гвардия, 1967. — 320 с.

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Похмелье: Повести и рассказы. — М: Художественная литература, 1989. — 607 с. – ISBN 5-280-00909-1

- *Матевосян Грант Игнатьевич. Зеленая долина: Рассказы. — Ереван: СОВЕТаКАНГРОХ, 1981. — 230 с.

Милитонян, Эдуард Геворгович

Дата рождения 12 мая 1952 года